历史上八大晋商为何集体覆灭?

晋商崛起于明初,其标志就是经营盐业,得益于明朝食盐专卖的“开中法”。明朝时,食盐的生产和专卖权控制在朝廷手中,商人要想获得食盐的贩售权,就必须凭借“盐引”。当时食盐的大规模生产和经营是在两淮地区,但“盐引”却掌握在边地的军队手中。

北方边地的军队需要大量的战略物资,比如粮草等,这些都需要从内地运输。商人为了获取“盐引”,就必须冒着路途遥远、一路危机四伏的风险,将军队需要的战略物资运输到边地,而山西的地理位置为山西商人提供了历史机遇。

从地理位置上看,山西除了位于边地之外,还处在两条东西通道和一条南北通道的交叉口,两条东西通道分别是齐齐哈尔-北京-张家口-归化-乌鲁木齐以及北京-张家口-归化-乌里雅苏台;南北通道是广州-武汉-张家口-恰克图-莫斯科。

而连贯东西南北的枢纽就是张家口,明清时期,张家口的商贸活动非常兴盛,它不但是京津地区连接塞北的商业中心,还是中国对俄进出口贸易的前哨。

明嘉靖三十年(公元1551年),明朝政府在宣府镇(今张家口宣化区)的新开口和大同镇镇羌堡等地开设马市。规定每年开市两次,蒙古以马、羊、牛等牲畜换取明朝的缎布、粟米等物品。当年五月,新开口与蒙古交易的马匹就达一万多匹。

明隆庆四年(公元1570年),蒙古鞑靼首领俺答臣服于明朝,被封为顺义王。同时,双方还商定,在东起宣府镇、西至甘肃镇设立 11处互市市场。

明隆庆五年(公元1571年),在以王崇古、张四维等为代表的晋商以及各方的努力下,明朝政府和蒙古右翼结束了对立,张家口与新开堡、独石口堡、巴图、台吉成为宣化府设立的5处马市。

张家口开市之初,由于可供与蒙古各部落互换的财物有限,无法满足交易需要,于是在晋商王崇古的号召之下,山西商人不断涌入张家口。到了明万历年间,张家口的茶马互市已成规模,仅万历四十一年,张家口交易的马匹就超过了35000匹以上。

明朝末年,由于辽东战事频繁,辽东的马市也开始转移到了张家口,使得张家口成为了内地与东北地区的贸易中心。关外的满族人从张家口山西商人的手中,购得他们所需的铁器以及其他物资。换句话说,山西商人就是满清入关前的武器原材料和物资的供应商。

满清势力在关外崛起之后,明朝从万历朝到天启朝,企图以对满清进行经济封锁,以限制其发展。但是晋商以张家口为基地,通过蒙古向满清输送他们急需的铁器、粮草等物资。如果没有这些物资,满清撑不过三五个月。可以说,晋商就是满清的保障,源源不断对关外输送物资,顺带还贩卖情报。

晋商崛起于盐业,到了明末清初,他们又在对外的商贸领域独领风骚,这是晋商自经营盐业以来的第一次转型。

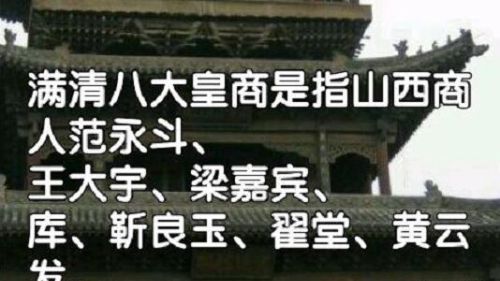

满清入关之后,没忘了曾以贸易的方式帮助过他们的山西商人。顺治皇帝在紫禁城设宴召见了当时最有名的八位山西商人,他们是范永斗、王登库、靳良玉、王大宇、梁嘉宾、田生兰、翟堂和黄云发,并将他们编入由内务府管理的“御用皇商”的行列,史称“八大皇商”。他们成为了清朝内务府的第一代皇商,并享有特权。其中,范永斗被任命主持贸易事务,并“赐产张家口为世业”。其余七家也各有相应的封赏。

满清政府对晋商的青睐,也使得张家口在北部边贸发展中拥有了特殊的地位。从此,张家口到库伦之间长达1400多公里的大道也开始兴盛起来。

清朝中前期,实行较为严厉的“边禁政策”,原则上禁止汉人穿过长城进入蒙古地区。商人要想前往蒙古经商,必须向理藩院申请、登记、备案。因此大部分商人被排除在对蒙俄的贸易之外,而这些对外贸易基本掌握在八大皇商手中。

八大皇商之一的范永斗,不但经营着河东和长芦的盐业,还垄断了东北乌苏里、绥芬等地的人参等贵重药材的市场,民间称其为“参商”。

到了范永斗孙子范毓宾时,又成为了“铜”商。当时因为国产铜无法满足铸钱所需,于是从日本进口铜,范毓宾和晋商刘光晟等参与这项业务。当时全国有贩铜船15艘,范氏家族就占了7艘,年贩铜140万斤。

清康熙三十年(公元1691年),在蒙古王公贵族和上层喇嘛的请求下,清廷开始允许更多的内地商人进入草原与蒙古人做生意,从而结束了八大皇商垄断边贸生意的局面。从此,晋商迎来了发展的黄金时期。

随着葛尔丹势力被清政府剿灭,内地通往漠北的商道被彻底打通,张家口成了中国北方的一个重要外贸重镇,清初张家口的商户约有80余家,道光年间达到260家,到了同治年间,商户数量已经达到1000多家。鼎盛时期,张家口一处标准铺面的月租金就高达50两白银,年交易额有1.5亿两白银之多。

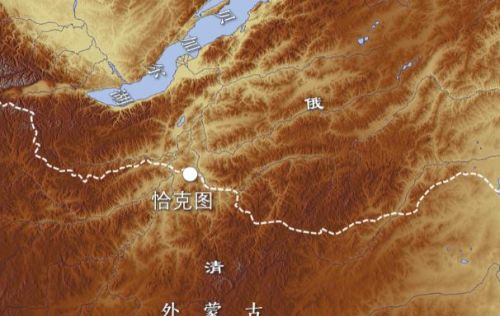

清雍正五年(公元1727年),清政府和沙俄在恰克图签订了《连斯奇条约》,俄方称《恰克图条约》。根据条约规定,两国以恰克图河为界,河北的旧市街划归沙俄,清朝于河南另外建恰克图新的市街,作为中俄贸易之地,汉名“买卖城”。俄语中,恰克图的意思是“有茶的地方”。

条约还规定,准许俄国商人在恰克图进行贸易,但人数不得超过二百人,俄国商人可以每三年进北京一次。

从此,恰克图的贸易日益繁盛,中国从恰克图运往俄国的主要商品有茶叶、丝绸、棉布、水果、瓷器、大米、蜡烛、大黄、姜、麝香等,其中以茶叶为大宗,其业务基本被晋商所垄断。同时,俄国通过恰克图向中国出口毛皮、纺织品、成衣、生革、皮革、工具、牛等商品。

中俄在恰克图通商之后,张家口就成了晋商从事对外贸易的枢纽。当时,中国对外贸易先要在张家口完税,然后再运往蒙古的库伦,经过库伦的经办大臣检验部票、发放护照,方可运到恰克图出口。

最初,由于缺乏商业敏感度,大多商人对恰克图的贸易前景持观望态度。但是山西榆次的常家却非常看好恰克图的商业前景。

康熙年间,世居山西榆次车辋村的常威,在张家口开了一家叫常布铺的商号,主要经营“榆次大布”。在当时的中国北方,盐与布是商人发家的两大商品。

由于“榆次大布”的纱支较粗,织出来的布密实耐用,且幅面较宽,深受消费者欢迎。到了雍正年间,常家以张家口为中心,开始向周边地区扩展。

乾隆年间,常威的次子常万达来到恰克图,经过一番实地考察之后,他看准了恰克图这个小城潜在的贸易前景,再加上他意识到茶叶已经成为东西方贸易中的重要商品,于是他将父亲分给他的“大德玉”布号改为茶庄,并将主要的精力和资金都放在了对俄的茶叶贸易上,这是常氏家族自从经营“榆次大布”的贸易起家后,在商业经营方向上的一次重大转变。

常万达先后在张家口开设了“大升玉”、“大泉玉”和“独慎玉”三家茶庄,并在恰克图设立了分庄。常家还在内蒙古多伦、呼和浩特,辽宁奉天(今沈阳)、营口,北京等地开设了茶庄。其中的 “独慎玉”茶庄,甚至把茶叶生意做到了万里之外的莫斯科。

从中国南方的福建武夷、湖南怀化、浙江建德等产茶之地,经由张家口,再到恰克图的这条延绵数千里的“茶叶之路”,最早就是由常家开辟出来的。

常家从南方贩茶叶,把茶叶制造、加工、包装、运输、批发、零售等整条产业链,完全掌控在自己的手中。也正是这条高效整合的产业链,造就了以晋商为代表的一代茶商的辉煌成就。

在晋商的努力之下,到了清朝中晚期,俄国与亚洲各国的贸易中,恰克图贸易量位居第一,占到贸易总额的68%。嘉庆年间,在恰克图像榆次常家这样的山西商号已达60多家,占到恰克图商号总数的1/3。

山西祁县的渠同海,通过走西口在内蒙包头开设“长源厚”商号,以经营菜园、粮食、油、面、茶叶,并兼做钱业生意,其子孙在继承祖业的基础上,先后增设了“长源川”、“长顺川”和“长裕川”三家茶庄。渠家从两湖地区采办茶叶,经销至西北各地及蒙古、俄国,直至欧洲。

山西太谷人王相卿和祁县人史大学、张杰三人在蒙古的乌里雅苏台创立的大盛魁商号,是清朝晋商对蒙贸易的最大商号,极盛时有员工六七千人,商队骆驼近2万头,大盛魁在恰克图的茶叶贸易中也占有一席之地。

鼎盛时期,大盛魁在浙江和福建购买了数百亩的茶山,承包了茶叶的全部收售加工;同时,又购置了千亩的桑园,并设立商号收购丝绸。南方的货物是大盛魁的主要商品之一,他们把南货运到张家口,这里是大盛魁南货的最大集中地,然后从蒙俄商人的手中换回毛皮、牛羊、鹿茸、蘑菇、羚羊角、水晶石、麝香、药材、黄金、白银等商品。

山西太谷曹家的生意,由经营豆腐、养猪、酿酒、杂货发展到了典当、日用百货等,在张家口设有“锦太亨”商号,并在恰克图、库伦、莫斯科、伊尔库茨克设立分庄。鼎盛时期,资本总额达到白银1000万两。

道光年间,在恰克图的对俄贸易中,茶叶位居首位,棉布和绸缎退居次要地位。当时俄国已成为仅次于英国的中国第二大贸易伙伴。中国的出口商品中,茶叶已占全部出口的93%,茶叶贸易为山西茶商带来了丰厚的利润。

晋商起家于盐业,之后从事对外贸易,完成了第一次商业转型。而票号业的兴起,则是晋商的第二次转型。

嘉庆年间,山西平遥拥有商号700余家,其中的当铺、账局、钱庄、银楼等金融字号有25家。在平遥的众多商号中,有一家叫“西裕成”的颜料庄,资力雄厚,在京师、天津、汉口、成都等城市开设有分号。

“西裕成”总号的大掌柜雷履泰,在担任分号掌柜时,也会经营一些为同乡和亲友办理少量汇兑银两的业务。在这个过程中,雷履泰逐渐摸索总结出一套较为完整的汇兑经营模式。

调回总号之后,雷履泰建议东家李大全将颜料庄改为专营银两汇兑和存放款业务的票号。李大全接受了雷履泰的建议,并投资30万两白银,于道光三年(公元1823年)前后,成立了中国第一家专营存款、放款、汇兑业务的私人金融机构,即“日升昌”票号。

日昇昌票号成立之后,解决了银行未出现前,大宗项银两往来的困难,并很快在全国40余个大中城市设立了分号。随后,山西介休、太谷、祁县等地有实力的晋商相竞效仿。

票号的主要业务是办理异地款项汇兑,同治元年(公元1862年),仅上海一地就有22家山西票号,对上海的钱庄放款达300多万两白银。到了光绪三十二年(公元1906年),山西票号已经在全国一百多个城市设立了分号。同时,为了适应海外贸易的需要,山西票号还在日本的神户、大阪、横滨和东京以及朝鲜的仁川等地,甚至东南亚一带开设有分号。

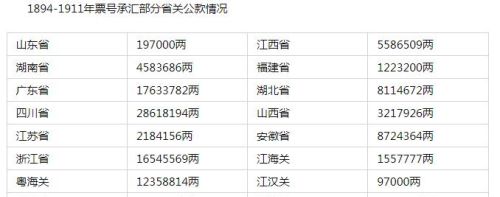

清朝晚期,由于清政府的财政恶化,再加上太平天国运动等事件对道路的阻塞,各省的饷银无法及时解送京城,山西票号逐渐成为了清政府的财政支柱,其不但负责承担汇兑各省的相关公款,比如汇兑海防经费、铁路经费、河工经费、协饷、赈款等,还向各省进行借垫,比如受太平天国运动的影响,广东省的财政一度陷入窘迫境地,为了拨解京饷,就向山西票号借垫。

清末,清政府对西方列强的战争赔款,基本由山西票号进行汇兑。金额庞大的赔款汇解、垫借汇兑,均由上海的山西票号集中支付给外国在华银行,山西票号从中获得了巨额利润。

当时的《申报》对此评论到:“无论交库,交内务府、督抚委员起解,皆改现银为款票,到京之后,实银上兑或嫌不便,或银未备足,亦只以汇票交纳,几令商人掌库藏之盈亏矣。”

票号原本是中国商品经济的产物,从商业资本中分离出来,为商品经济服务的。山西票号却结交官宦,倚重官府,逐渐把业务重心转向对政府的汇兑、借贷、存款和代理业务,成为政府的财政支柱。同时,与商品流通的关系渐行渐远,以至于普通商人和百姓的小宗业务已经不看在眼里,甚至还有非500两以上不办的汇额限定。

清朝晚期,虽然大环境是战乱频繁,但却是晋商最为辉煌的时期,山西票号的迅猛发展,得益于官商官商结合,当时的清政府就是山西票号的最大客户。由于对官府的过度依赖,一旦政局不稳,票号的风险就大大加剧,这是一个潜在的危机。

晋商的三大支柱产业是茶叶、盐业和票号,其中茶产业的变化最为典型。鸦片战争之前,晋商与俄商之间维持着稳定的茶叶贸易,从中获得丰厚的利润。

清政府在第二次鸦片战争中战败后,被迫与沙俄签订《中俄天津条约》与《中俄北京条约》,俄国不仅打开了侵略中国蒙古地区的通道,俄国商人还取得了进入张家口、天津、上海、宁波、福州、厦门、广州、台湾、琼州、汉口等口岸的通商权,并相继获得了海关茶叶免税权,以及在中国境内进行水路运输贸易的特惠权。

在中俄茶叶贸易中,晋商扮演的是中介角色,依靠对万里茶路的垄断获利。第二次鸦片战争后,俄国商人可以直接到中国的南方采买茶叶,他们在湘鄂地区建立货栈,在汉口设厂制茶,一举打破了晋商的垄断,消解了晋商的茶贸业务,弱化了万里茶路的功能。

俄国经过工业革命的洗礼,采用蒸汽机制造砖茶,质量和效率远超中国手工作坊生产的砖茶。俄国商人将茶叶从汉口经轮船运到天津,再以驼队运往恰克图,这样的运输方式要比陆路更节约时间和经济成本。再加上俄国商人享有免税、减税政策,直接形成了对中国茶商的压倒性竞争优势。

清朝晚期,清政府为了筹措军费,镇压各地叛乱,放开了厘金制度,对国内商人征收厘金(一种商业税)。晋商贩运茶叶,从汉口到张家口要经过63个厘金卡,雁过拔毛,使得晋商所交的税金高出俄国商人10倍以上。

同治七年(公元1868年),中俄贸易重镇恰克图的晋商商号,已经由原来的120家降到仅剩4家,其衰落可见一斑。

为了扭转颓势,晋商也进行了一番努力,他们向清政府提出了两大请求,一是“由恰克图假道俄国行商”方略,即“俄国到中国来夺我商利,我华商去俄国另觅新途”;二是“酌减厘金,取消浮税”,两大诉求都获得了清政府的允许。

晋商努力的效果立竿见影,对俄茶叶贸易一度回暖,甚至超过俄国商人。同时,晋商还在莫斯科、多木斯克、赤塔、克拉斯诺亚尔斯克、新西伯利亚等城市设立了商号,抢夺俄国的茶叶市场。

晋商为了进一步降低运输成本,向清政府申请水路运输权,即像俄国商人一样用轮船将茶叶从汉口运往天津,然后再到恰克图。走水路自然会避开绝大部分的厘卡,这对清政府来说,意味着税收减少,所以并未接受晋商的请求。

光绪三十一年(公元1905年),随着西伯利亚大铁路的投入运营,茶叶运输可以从中国的港口通过海运到达海参崴,然后再通过西伯利亚大铁路直达莫斯科,整个过程只需要7周,而且每磅茶叶的运费仅需9美分。然而,天津经恰克图到莫斯科的运输时间是19个月。

第一次世界大战时,中国出口俄国茶叶的80%是通过西伯利亚大铁路来进行运输,海路和铁路联运已经完全取代了万里茶路。从此,被晋商垄断了近200年的中俄万里茶路退出了历史舞台。

在俄国的晋商为了抢占市场,对俄国的中小茶商采取赊销的办法,即先赊给他们茶叶,等茶叶售出之后再返还茶款。但是这些茶商或是因为经营不善,或是有意赖账,导致晋商回款无望,赔累甚巨。随着俄国颁布法令,对中国商人征收重税,晋商在俄商号大量倒闭,中俄茶业商战以晋商的失败而告终。

作为对外贸易世家的山西榆次常家,由于俄商拖欠巨款不还,以及俄国的巨额征税,使得商业经营陷入了绝境,入不敷出。辛亥革命后,常氏的“玉”字号商号最终倒闭。

万里茶路的衰败,固然有晋商转型失败的因素在内,但是面对不同时期的局势,清政府所采取的财税政策、政治和外交策略等,才是直接导致万里茶路衰败的主因。

除了茶产业外,晋商的其他两个支柱产业也没能例外,面临着清政府和外商的双重压迫。

同治之前,山西票号几乎垄断了中国的金融市场;到了光绪二十年,中国的金融市场逐渐形成了票号、钱庄和外国银行三足鼎立之势;光绪二十年之后,上海的钱庄逐渐发展为中国本土的民资银行,而此时的山西票号只能凭借其对清政府汇兑业务的垄断勉强维持,逐渐失去了与银行竞争的能力。

清末民初,随着外国金融机构的进入,各地方政府的商业银行也开始兴起,逐渐取代票号的经营业务和经济地位。当时的山西票号本应顺应时代潮流,联合组建近代银行,他们也曾有多次机会参与国有银行的筹建,但最终却因其保守的思想与国有银行擦肩而过,错失了转型的大好机会。

光绪三十四年(公元1908年),山西蔚丰厚票号北京分号的经理李宏龄提出倡议,由山西各大票号联合出资成立晋省汇业银行,以应对当时各大银行的竞争。这次票号改革几乎成功,但最终在总号大掌柜毛鸿翙否决之下,以失败而告终。

清末民初,随着大量商号的破产倒闭,放款给它们的票号也出现倒账。对票号来说,倒账意味亏损或亏空,一旦发生挤兑,就必然会因放款收不回来而倒闭。

外商银行以及国有银行因为是抵押放款,又各有特权,它们借出的款项几乎可以全部收回;但是山西票号凭借信用放款,一旦出现变故,很难收回放款。

随着官商合办银行的兴起,特别是户部银行(后改大清银行)具有代理国库、收存官款的职能和雄厚的资本,所以能够左右市场。过去由山西票号承担收存和承汇的官款业务,几乎全部被户部银行包揽而去。

辛亥革命之后,山西票号加速衰落,放贷给清政府的大笔款项,由于清政府的灭亡而难以收回。清政府曾给山西票号带来荣光,最终也为山西票号带来了累累负债,曾经辉煌无比的山西票号最终覆灭。

晋商的覆灭,既有自身墨守成规,多次失去改革机遇的内在原因,也有国势衰微,政府腐败无能造成的外部因素。在历史洪流的冲击下,晋商从此一蹶不振。