印度独立后,曾加入英军的百万印度兵都去哪儿了?

作为世界首屈一指的人口大国,印度也是世界上招兵人数最多的国家之一。数据显示,印度现在拥有大约一百四十五万名的正规军,数量位居全球第三。不过,这支庞大的部队还不是其最能调动的力量巅峰,因为二战时,印度曾经为其宗主国提供了250万的兵力,同时还提供了600多万名后勤工作人员。那么,在战后曾经的数百万人的印度军队,现在都到哪里去了呢?

古老的殖民地与年轻的军队相对于英国在南亚地区所进行的三百余年的殖民主义历史,英属印度军队的建立时间是相当短的。直到1903年,基奇纳爵士当上印度总督之前,英国驻南亚的军队实际上是由三个行省(孟买,马德拉斯,加尔各答),还有几个具有一定自治权限的地方土邦所管辖。

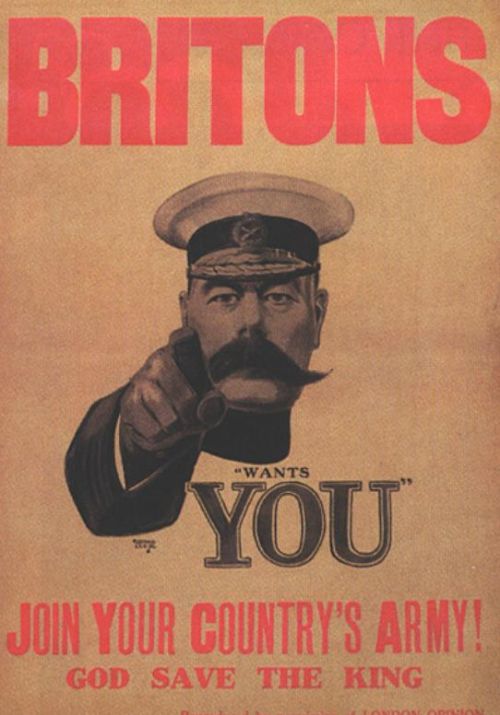

当基奇纳爵士在见到印度那富饶的劳动力时,眼睛都亮了起来。毕竟,正如他所说,他在之前对苏丹的进攻和对布尔人的镇压中,损失惨重,主要就是因为他缺少足够的兵力。因此,他成为印度总督后,首先要做的就是进行一次大规模的军队改革,将原本属于各地的治安部队,改造成能够在国外为英国效力的炮灰。

“大英帝国需要你”

基奇纳爵士的改革虽然遇到了某些既得利益者的反对,但由于伦敦政府的大力支持,基奇纳爵士很快就整合了自己手下的各种力量,组成了一支被称为“缝合怪”的英属印度军队。为了显示他的功绩,一九零五年,基奇纳大人特别邀请当时的王子乔治五世前往印度,视察他所组建的“印度新军”。

在拉瓦尔品第(现在属于巴基斯坦)的边界要塞中,英属印度最优秀的军队正缓缓地向这里进发,他们排成一列,骑兵在前,炮兵在后,步兵在后。这支军队的队形还算整齐。不同于混编的普通士兵,参加这次游行的指挥官,不是来自英国,就是来自欧洲其它地方的职业军人。

虽然没有摆脱被奴役的命运,但在基奇纳爵士的指导下,英属印度的军队在一战中对英国起到了很大的帮助作用,得到了英国的赞赏。英国政府也打破了过去几年对他们的成见,将维多利亚奖章授予了十二位阵亡的印度士兵。

一战中的印度士兵

但是,英国政府为印度军人树立了十多种“忠君体国”的典范,其后面,是数以十万计的印度青年战士的尸体和鲜血。印度军队的薪水很低,伙食也很差,英国军队把他们送到了最凶险的地方。就像当时的海军部长丘吉尔所领导的加里波利之战一样,一支514人的锡克族军队,在短短的时间内就被歼灭了380名士兵。

1915年2月15日,由于生活条件太差,同时他们担心自己会被派到更远的地方,英属印度第五步兵团在新加坡发动了叛乱。新加坡的军港内,停靠着法,俄,日等多个国家的军舰,在这些的“海军”与华人义勇军的配合下,哗变的印度士兵被迫回到了自己的营地。

在“新加坡叛乱”之后,英国军队不愿意承认自己管不住手下的印度人,立刻将责任推到德国身上,声称德国情报部门在背后推波助澜。但是,英国后来的调查表明,非但没有德国特工参加叛变,就连新加坡被印度军人释放的德国水兵也拒绝参加这次叛乱,这实在是一件很丢脸的事情。

不过,正是因为“新加坡叛乱”,以及印度军方的一系列动荡,英国政府不得不放弃了原本打算将印度部队留在英国领土上的打算,对英属印度军方进行了大量的裁员。但令人啼笑皆非的是,在第一次世界大战结束后,英国的印度移民的数量迅速增加。这主要是因为英国在一战中损失了太多的年轻人,需要更多的劳动力。当然,也有不少想要移民的印度人在半路上就被贩卖了,最后流落到了非洲和东南亚。

看到大英帝国越来越无法离开南亚的人才,印度的上层人士也纷纷表示了他们的要求。在这些人的怂恿下,英国政府向印度政府许诺了许多好处,比如从印度的年轻人中挑选一名优秀的军官,担任英属印度军队的统帅。印度未来的军队统帅——科丹德拉·马达帕·卡里亚帕,就是第一批印度籍的军官中的一员。

来自印度的元帅——卡里亚帕卡里亚帕出生在卡纳塔克邦,位于印度的西南,据历史记载,他的父亲是一位农夫。不过考虑到他父亲在地方税收部门工作过很长一段时间,卡里亚帕一家人若按古代的等级划分,其实也算是“刹帝利”一族了。

卡里亚帕

家里并不缺钱,所以卡里亚帕的日子过得也还算顺利。一九一七年,由于厌倦了在学校的冰球与网球,他决定参军。不过,他的新兵训练还没有结束,第一次世界大战就已经落幕了。但是,在军校学习了一段时间后,卡里亚帕却凭借着自己的学历,作为一名临时军官被派往前线。

卡里亚帕虽然在当时的英属印度军队中担任军官,但是却无法与真正的英国军官相提并论。1925年,英国政府组织了包括卡里亚帕在内的印度籍官员进行了一次环球旅行,目的是为了显示英国统治者对土著人民的开明态度,以及平等对待他们。不过,即使穿上了军装,在许多英国人的眼里,卡里亚帕也不过是个卑微的奴隶,就连一名英国官员的老婆,也给他起一个“Kipper”(烟熏鲱鱼)的外号。

对于英国人那“又黑又臭”的嘲讽,卡里亚帕还是保持了沉默。到了1939年二战开始的时候,卡里亚帕已是一名上校了,他公开抗议,抱怨英国政府对待印度籍的官员不公平。卡里亚帕的这个决定,虽然看起来很愚蠢,但他也知道,英国已经陷入了战火之中,只能依靠印度的军事力量。而且,此时卡里亚帕已经在军队中呆了十九年,他的追随者已经在军队中无处不在。正如他所料,卡里亚帕的指控并没有被英国政府所压制,相反还得到了更多的支持,一路高升。

有意思的是,二战期间,卡里亚帕大部分时间只是个副职务,比如“后勤助手”(AQMG),很少有单独的战斗单位。但是,由于卡里亚帕在各项后勤工作中的出色表现,英国政府于一九四五年六月,颁发了大英帝国奖章给他。

卡里亚帕在1946年被提升为准将,并最终担任边境部队的旅长。然而,英属印度的军队中,却涌现出了大量的新兴将领,卡里亚帕的战绩,很快就被其他几个人超过了。比如阿尤布·汗,他在卡里亚帕手下呆了一年,就已经成为了一名准将。数月后,“印巴分治”(Montaron)的蒙巴顿计划被提出,卡里亚帕(Myuraba)选择了印度军方,阿尤布·汗(Ayubu Han)则选择了巴基斯坦军方,随后很快便在战场上相见了。

被印巴瓜分的英属军队一九四七年六月三日晚上,全印电台播报印巴分裂的决议,告知人民已达成分治协定,但没有透露分治的确切日期。当记者问到印巴分治的印度总督路易斯·蒙巴顿时,蒙巴顿回答道:“八月十五日。

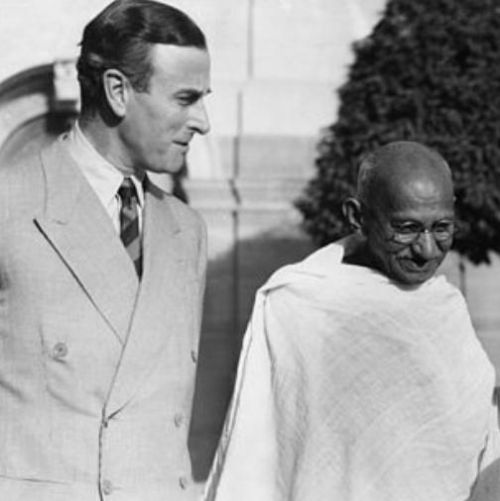

路易斯·蒙巴顿与甘地

蒙巴顿为什么要把日期定在八月十五呢?谁也不清楚,在此之前,就连印巴两国都不清楚这一事件的确切日期。总而言之,现在离八月十五日还剩下七十二天,要在这么短的时间里,把机构、部队、资产、债务全部“分家”,其困难是显而易见的。分治是一件很丢脸的事情,印巴两国都想尽快脱离彼此,甚至连桌椅书本都要拆掉,就连《大英百科全书》也要一撕两半,一本全本都不许带走。

另外,对于英国在印度的殖民地所欠下的债务,在如何分配上还存在着分歧,巴基斯坦提出了按人口比例来分配,其要获得25%,而印度则承诺只有5%。在一番激烈的谈判之后,巴基斯坦获得了17.5%的债务份额。而对于军队而言,英属印度军队分割比例是2:1,这不仅仅是不仅仅是军队人数的分配,更包含了各种武器装备。

印度于一九四七年八月十五日宣布独立,当天就完成了政权交接,从此,英属印度就成了“过去式”。对印度军方而言,这只是一个开端。印度是一个有着几百年殖民地历史的国家,海军,陆地,空中都是英国的天下,印巴分裂后,更是分裂成了两个独立的国家。甚至直到印度独立,他们连一支军队的统帅都没有,英印军队中,印度人官职最大的也不过是四名少将。

超过一万的英国军人基本上掌握着师及更高级别的指挥权,因此,在那之后很久,英属印度前陆军统帅克劳德·约翰·埃尔·奥金莱克作为英国人继续担任印度及巴基斯坦两国陆军统帅。

应当注意到的是,在这段时间里,英属印度的部队已经大大减少了。根据统计,在英属印度独立前夜,共有164.8万余名军人,32677名军官,其中英国军官12177名。最终,印度分到了15个步兵师,19个装甲团,18.5个炮兵团,61个工兵团、6个军工厂、七个战斗机中队以及一个运输机中队。

英国人在印巴分治的时候,还用了很多小伎俩。例如,最具作战能力的十支廓尔喀人步兵师,却被印度人与英国人瓜分,印度人获得了其中六支,而英国人获得了另外四支。

20世纪四十年代的印度军队

但是,英国人也对印度海军进行了削弱,21%的印度海军军官以及47%的士兵,都选择了投靠巴基斯坦,这也导致了印巴分治后,印度新组建的海军人数锐减,军官人数锐减到了六百七十二人,士兵仅有五百八十八人。

印度独立后,海军的军官和士兵都很缺乏,主要是因为印度海军一直都是由英国人指挥的,英国人也不可能自己训练一支可以与英国海军抗衡的军队,所以印度海军中的印度人很少,军官最多也就是中校级别。军队中的一些关键兵种如枪炮师、锅炉师等,最初的也都是选取旁遮普省的穆斯林,他们在独立后也都全部加入了巴基斯坦海军。对于印度而言,海军部队只有通讯兵是完整的了。

最终,印度为保持自己的国防能力,不得不“借用”英国的水军。印度海军从英国海军中“借用”了88个普通军官,61个海军准尉,共计149人,以适应过渡时期的人员需要。出于相同的原因,印度军队还向英国军队借了260名海军士兵。

也正因为如此不公的分配,印巴两国之间才会爆发出如此多的暴动,宗教仇恨、饥荒、瘟疫,导致超过一百万人死去,一千二百多万人流离失所。七百万人从印度迁移到巴基斯坦,而与之相对的七百万人也从巴基斯坦迁移到印度,他们集中在大都市周围,逐渐形成了一个巨大的、给社会秩序带来极大威胁的“贫民区”。流民们挤满了街道,最终,政府花费了十多年的时间,才将他们慢慢地安顿下来。

在这些争端中,克什米尔问题被拖得时间最长,印度在1947年8月通过一项有关克什米尔的国会决议,宣告印度对此地区的主权。在这段时间里,印度人杀死了克什米尔查谟地区的20万名穆斯林。

十月底,数以千计的穆斯林部族激进分子分别从北部、西部和西南三个方向来到克什米尔,企图“复仇”。印度政府立即派出军队前往克什米尔。十月二十七日,两国在各大城市展开了猛烈的枪战。

而后,从一九四七年到一九七一年,印度和巴基斯坦就克什米尔的所有权爆发了三次战争。

一九六五年,印巴两国之间的战争中,卡里亚帕的儿子作为一名印度空军驾驶员参战,他驾驶的飞机在巴基斯坦被人击落后被俘虏。当时卡里亚帕已经退役,但是,作为巴基斯坦军队领导人的阿尤布·汗得知这名被抓的人是自己前任指挥官的儿子后,立即下令将他放了出来。从这一点也可以看出,南亚的战斗并不只是单纯的厮杀,还存在着一些小小的人情味。

在一战中印度曾有超过百万的军队在各大战场服役,不过这一段历史连印度人自己都不愿意提起,印度独立之后,这些印度士兵都去哪了呢?

优秀作者:东梦有话说