为什么鸦片战争里,道光下了血本调兵遣将,清军却还是一败再败?

鸦片战争会败,绝非是因清军的武器落后于英军。彼时,因起爆药、火帽、圆锥弹丸、击发枪机等近代步枪武器技术才刚刚被发明出来,英军并未来得及将这些技术应用到自己的枪支上,而早前就被制造出的带有膛线、射程远、准确率高的来复枪,也因造价高未能成为英军士兵的制式武器。所以此时的英军所使用的轻武器还是较为落后的前装燧发滑膛枪,这种枪支并没有比清军所使用的鸟枪先进多少。

英军所使用的前装燧发滑膛枪,它的最大射程不超过270米,且一旦超过180米,它的准确率基本为零,正如时英国陆军上校汉格在评价前装燧发滑膛枪所说:“如果一个士兵的枪膛不是制造得很糟的话,可以打中80码外的人形靶、甚至是100码;但是如果一个士兵在150码外被敌人用一支平常的枪瞄准并打伤的话,那么他真的就是非常倒霉了;至于想用一支平常的枪射击200码外的人的话,你不如改为射击月亮,两者打中目标的机会都是一样的”,可以说它的准确率是很低的。

同时,前装燧发滑膛枪还有一个致命性的缺点,那就是装填十分麻烦,射速极低,即使是一个老兵,每分钟最多也就发射三发,若是新兵,甚至只能做到一发。此外在战争过程中,因装填过程繁琐,英军往往会出现各种“忍俊不禁”的错误,如装填后,忘了将通洗枪管、炮膛的铁条抽出枪管,射击后铁条不翼而飞,因其需要依靠铁条来将弹药、弹头推入枪管,没有了铁条,就导致无法再装填;在装填时,误将弹头而非火药塞入枪口,致使不发弹,而此时若想再次装填,英军士兵只能是从战列中退到后面,然后慢慢地将弹头挖出来。

简单的说,英军所使用的前装燧发滑膛枪是一款射程短、射速低、准确率低、装填麻烦的落后滑膛枪。与鸟枪相比,它并没有多少的优势。首先,在射程上,前装燧发滑膛枪虽最大距离能到270米,但是其有效杀伤率却只有75米,因此并未比鸟枪先进多少。其次,前装燧发滑膛枪每分钟最大的射速不过三发,而鸟枪亦有二发,差距也不是很大,清军完全就可以用人数来弥补这个差距。最后,在准确率上,在相同的距离,前装燧发滑膛枪大约可达90%,鸟枪则大概只有70%,对于这个差距,清军亦可用人数来弥补。

总得说,相对于清军所使用的鸟枪,英军所使用的前装燧发滑膛枪虽要强于它,但是这差距却并不大,清军完全可以用人数来弥补这差距。

说实在的,英军所使用的这种制式枪,不但比清军所使用的鸟枪先进不了多少,与清军所使用的弩弓,也是没有多大的优势。清代前,中国弩弓的最大射程就达300米,宋代的神臂弓最大射程更是达500多米,至清代,其弩弓技术已是十分高超,射程更是大幅度提高。再加上清军本就是马背上的民族,射箭是他们最擅长的能力,因此靠着这先进的弩弓,一个训练有素的弩手,最远可准确命中180米外一个人形大小的靶子。

别看弩弓落后,但是跟当时那落后,且效率极其低下的前装燧发滑膛枪相比,操作简单、射程远、准确率高的弩弓反而更具优势,弩弓每分钟最高可有四发的射速,弓箭的穿透力也要比火枪的子弹更强,由神臂弓所发射的箭甚至可以穿透两层铁甲,而这绝非是普通的火枪子弹能做到的。可以这么说,在鸦片战争时,清军所使用的那看似落后的弩弓,其实比英国所使用的那糟糕的滑膛枪还更具有优势。

因此,综上所述,鸦片战争中,清军会输绝非是因为武器装备的问题。这时,英军的武器并没有比清军先进多少,那点差距清军完全可以用人数来弥补。事实上,清军会输,而且输的那么的彻底,绝非是武器上的问题,而是与上层统治者的素质,及清朝落后的制度有关。

首先,自古不管是进攻方,还是防御方,若想赢得战争,其统帅的意志尤为重要,若统帅的意志坚定,弱势的一方也有可能战胜强势身为一方。比如,1885年发生在镇南关的清法战争,清军身为弱势的一方,之所以能赢过强势的法国,主要原因就是因这时的清军,上至统治者,下至将士,都有与法军决战的决心,为此在战争中是死战不退,由此镇南关一战,清军才能大胜法军。

反之,若统帅的意志不够坚定,在与敌军的作战中,或犹豫不决,或索性怯战,那就算与对方的差距不明显,最后失败的也只会是自己,鸦片战争就能很好的佐证这一点。鸦片战争发生时,清军的最高统帅道光帝在与英军的战争中,就反复的在“剿”与“抚”之间来回徘徊着,不知如何选择,是优柔寡断,犹豫不决。

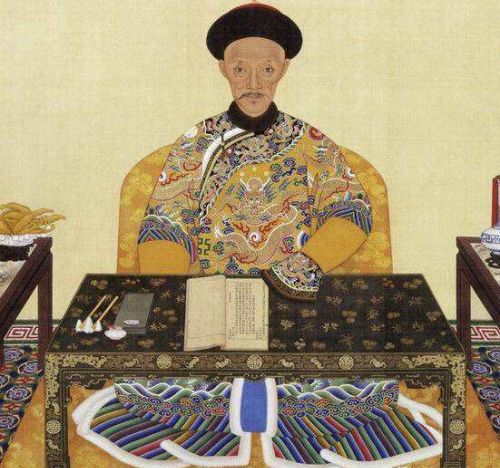

鸦片战争发生之初,一些想向自己的祖先康熙、雍正、乾隆那般,做到外能折冲尊俎,内能戈马平家的道光,在强烈的虚荣心的“蛊惑”下,加之又不熟悉英军真实的情况,所以是坚决主战,势要“剿”灭逆夷,维护清朝作为天朝上国的荣耀。按理说,如若道光帝能够将“剿”的意志贯彻到底,并坚定到不惜与英军打一场倾国之战,那在鸦片战争中,清军胜利的机会将远胜于英军,毕竟此时英军不过千人,若清军举国而战,数千英军无论如何是胜不了清国的。

但是,谁料道光的主战决心并不坚定,在接连接到英军攻陷大角、沙角炮台的战报后,道光开始退缩了,他开始惧怕英军会威胁到自己的统治,所以软弱的他,又开始改变对英的政策,由“剿”转“抚”。此时道光为了让英军放弃进攻,他先是让清军停止一切的战争行为,闭关自守,而后为了向英军表达自己求和的态度,道光先是将林则徐撤职,之后又下令恢复中英之间的贸易,并撤销禁烟命令。

此后,道光又要求琦善向英国转上谕旨:“上年林则徐等查禁烟土,未能仰体大公至正之意,以致受人欺朦,措置失当,兹所录昭雪之冤,大皇帝早有所闻,必当逐经查明,重治其罪。现已派钦差大臣,驰至广东,秉公查办,定能代申冤抑”,向英军表达自己的求和之心。

只能说,道光太过单纯,英国早就对清朝的土地和资源垂涎三尺,此时见清军居然如此羸弱,道光又如此软弱,他们岂会因为道光的一道治林则徐的罪,恢复中英之前的贸易就能善罢甘休的呢?此时的他们还有着领土和特权的要求,且还要求北上进京。这时,道光眼见英国居然如此的狼子野心,本来就不太想拉下天朝上国“荣耀”的道光,是大发雷霆,“夷情益形桀骜,且所愿其奢,其势不得不大加征剿”,再一次主“剿”。

可惜,之前道光不明智的“剿”变“抚”的转变,早已让清军丧失了战争的先机。在道光主动停战的间隙,英军早已休整完毕,集合了一支实力不俗的舰队,是粮草充足、弹药充沛。而反观清军,因道光停战诏令的下达,原本前往沿海地区增援的清军,是纷纷停止了进军,或驻扎原地,不知所措;或退回原驻地。由此,在道光突然又宣布主战后,各地清军顿时是无所适从,再加之因信息传送的缓慢,很多清军还误认为处于停战的状态。就这样,道光突然再次主战的行为,不但让英军有了再次动手的借口,还同时让茫然无措的清军是损失惨重。

要知道,道光时期,清军可没有电话、电报这些东西,当时通讯条件极差,各省的奏折、题本和咨文,及皇帝下发的诏令,都需要通过兵部遍设全国的驿站系统来进行传递,由驿卒骑驿马,一站站地接力,送往公文的目的地。而在当时,从广州到北京,或从北京到广东,若以普通速度,需用时约30至35天;若以“四百里加急”,需用时约20多天,即使以最快的“五百里加急”,也需用时约16至19天。也就是说,当道光下达继续对英军动武的命令时,前方的清军最快也要半个月才能受到。试想,战场的变化可是瞬息万变的,时机也是稍纵即逝的,半个月的时间足以改变战场的任何局势。

由此,当英军在谈判桌上得知道光要继续开战,并迅速作出反应时,清军却是毫无准备,多数阵线的清军根本就不知道要继续开战的情况。可以说,因道光再次无脑的宣战,再加上清廷消息传送的缓慢,致使毫无准备的清军是损失惨重,虎门、广州、厦门、定海、镇海、宁波等地相继失陷,清廷损失惨重。

当然,即使到这个时候,清军也并不是没有机会。如若在这时,皇帝是行事果断、坚毅的,恐怕这时,他们所想的就是坚决反击,调动全国各地的兵力,与英军决战。但是,可惜的是,道光终究是一个软弱的皇帝,太过优柔寡断,也太过胆小,当与英军的战争再次接连失利时,道光想的不是血战,而是退缩,是赶紧的求和。

只能说,大敌当前,道光“剿”“抚”回旋、战和不定,给整个战事带来了一个很坏的影响,他的优柔寡断,是清军失利的最为重要的原因之一。

当然,鸦片战争会败,虽然道光要占很大的原因,但是这与清朝腐败的官僚集团也分不开关系,当时若不是这些与英军直接作战的官员的欺君罔上,或许道光不会因为错误的认知,作出错误的决策,最终致使清军惨败。晚清时期,整个清廷上下是早已烂成一片,大部分官僚从上到下都被腐蚀的干干净净,是练就了一身欺君罔上,搜刮民财的好功夫,其程度简直让人是目瞪口呆。

比如虎门战败后,道光曾派参赞大臣杨芳赴赶广州主持与英的战局。可就在杨芳到广州的第二天,英军就完全占领广州内河地区,按理说此时杨芳应该如实的向道光上报广州的战局,好让道光作出正确的应对。可是,此时的杨芳在给道光的奏折中却是丝毫不提战败的消息,反而是欺君罔上:“莫若先设一计,以退其船。查从前该逆夷求偿烟价、求给地方,皆无可许之理。今俱不敢妄图,而唯希冀照常贸易”,将自己被打的不敢出头的战绩,夸大成自己打的英夷求饶的战绩,是丝毫不提广州内河各据点失守的情况,反而是谎称英军因清军严密的防守而退出,可谓是胆大包天。

再比如1841年1月30日,道光授奕山为靖逆将军,命其从湘、鄂、桂、赣、滇、黔、蜀七省调集大军,南下抗英。但是,这次南下其结果却是以失败而告终,因奕山的莽撞进攻,致使清军被英军海陆夹攻,近乎全军覆没。可是,就在广州清军升起白旗投降的时候,道光所收到的奏报仍是英军战败,清军大胜的捷报。

可以说,道光之所以会接二连三的改变对英政策,除了他自身的原因,还有的就是诸多前线大臣的欺瞒。鸦片战争时,在前线大臣有意的欺瞒下,道光完全就是一个聋子,一个瞎子,更是形同一个傻子皇帝。比如道光在厦门失陷之前,在大臣的欺瞒下,他曾一度认为英军不会陆战,只要一上岸就会摔倒的可笑的笑话,为此他曾特意颁下谕旨:“夷人此次到闽,已有陆路提督伪官名目,恐其招集闽、广汉奸为登陆交战之际。君臣昏庸至此,此战如何取胜?”,认为清军应该注意,不能让英军招募到替其进行陆战的海盗。直到鸦片战争都进行了一年多时,道光才知道原来英军是会陆战的,直到这时,道光才下令各地要注重陆路防守。

想想看,这时何等的可笑,一个皇帝居然都被底下的大臣欺瞒到,都认为英军是一个不会陆战的军队,由此我们也就不难想象,一个如此无知的最高统帅,他所下的命令是有多愚蠢。此外,再加上道光在最初所接到的消息又都是捷报,让他误以为清军天下无敌,英军是弱小不堪,如此我们也就不难想象,清军所接到的命令是有多么的不符合实际。试想,就是在这么一个不知战场真实情况的最高统帅的指挥下,清军焉能胜呢?

其次,鸦片战争清军会败,除了跟上层统治者的素质有关,还有的就是跟其本身那腐朽而又落后的制度有关。

首先,清廷所实施的国防方针,就是落后的“安内重于防外”的思想,就是对于整个国家的军事布置,以“安内”为主、为先、为重,“防外”为次、为后、为轻,将国家所有的精兵布置到王朝的腹地,即京畿地区,然后将战斗力较弱的军队布置到其他地区,如沿海地区。由此,基于这种理念,当时清廷虽拥有一些较为先进的武器,但是其武器的分配却是根据距离京畿地区的远近来决定的,离中枢、京畿越近,武器就越精良,离中枢、京畿越远,武器就越窳劣。

此外,因清朝是由少数民族建立的,所以对于武器的分配,其朝廷还有着严重的区分民族的现象,即由满族组成的八旗军,不管他们战斗力如何(事实上道光朝的八旗军早已经烂透,战斗力堪称渣),他们都能分配到最先进的武器,反之由汉族组成的绿营,无论他战斗力如何,他们所能分配到的武器,就只能是最为低劣的。

而在当时,驻扎在沿海地区的清朝军队,就恰恰是绿营占了绝大多数(当时道光朝的八旗军大约有20万人,其中约10万人驻扎在北京及其附近地区,称为京营;约10万人驻于关外、蒙古、西北等一些要冲地带,同时有少量的八旗驻守和监视内地各行省,称为驻防八旗)。试想,清朝最先进的武器本就比英军要弱,此时在与英军作战中充当主力的绿营,他们手握的还不是清朝最先进的武器,反而是最低劣的武器,你说这战还怎么打呢?

当然,如若此时跟英军作战的绿营人数众多,且也较为精锐,那倒也不是不能打。可是,事实上,当时驻扎在沿海地区的绿营,其数量和战斗力,跟英军比起来,都占不到任何的优势。首先,因清廷长期奉行“安内重于防外”方针,沿海要地是兵微将寡,根本就没有多少的武装力量,以广州为例,1856年,广东全省约有清军7.36万人,而驻守于虎门、广州至佛山珠江沿岸等要地的清军仅有2万人,平均下来每地仅有数千人驻守,由此可知清朝在沿海地区兵力之薄弱。

其次,沿海地区的清军不但兵力薄弱,战斗力更是不行。自乾隆以来,清朝就甚少发生战争,且就算发生也是在北方,内地尤其是沿海地区,自雍正以来,百余年间都未发生太大的战事。因此,此时驻扎在沿海地区的清军,他们的日常任务就是维持社会治安,对于一些强盗、海盗之类。由此,一个百年都没经历过战事的军队,他的战斗力可想而知,注定是好不到哪里去的。

因此,试问,一个军队数量、武器、战斗力等皆不占优势的清军,他如何能战胜一个武器、战斗力皆优于自己的英军呢?

当然,有人说,京营的军队不是很精锐吗?清朝天下的军队不是有近百万吗?难道就不能从其他地方调兵,然后去对抗英军吗?是的,的确可以,但是这个想法在道光这里是行不通的,刚才我们也说了,他太优柔寡断了,对于他而言,他是不可能冒着动摇清朝统治根基的危险,去大规模调动全国,尤其是京城地区的兵力,去驰援沿海地区的。他所能会做的就是从内地各省零星地抽调部队,然后临时拼凑成军,千里赴援。但是这些临时拼凑的军队,无论其数量有多少,它的作用都是极其有限的,这些部队,士兵和将领之间互不熟悉,在未经训练的情况下,仓促投入战斗,缺乏锐气,又缺少协同的他们,往往只会一触即溃,丝毫起不到任何的作用。

最高统帅对战场情况一无所知,与英军直接作战的将领又欺君罔上,君臣昏庸,致使在前方作战的清军时刻都得要接受朝廷各种朝令夕改的命令。而后,因清廷实施““安内重于防外”的方针,与英军面对面作战的主力绿营,其在人数、武器、战斗力等方面,较之英军都没有任何的优势,相反还多处于劣势。如此,在实力不如人 ,又要接受上层统治者胡乱的指挥,清军焉能不败?

优秀作者:阐古释今