“人尽可夫”的主人公是谁?“人尽可夫”有什么历史故事?

说起来你可能不信,人尽可夫最早是形容“孝心”的,后来才被人引申到了其他的意思。

古代的诸多历史事件能够创造出很多后人耳熟能详的成语,但历史本身是变动的,组成成语的字义也会改变,如此一来,就会造成后人所理解的成语跟成语诞生时的本意出现偏差,而“人尽可夫”,就是一场跨越千年的“字义误会”。

在如今的语境中,人尽可夫似乎是在批评一个女子生性放荡、水性杨花,指责她“只要是个人,都能当她的丈夫”,可将目光放回东周时期,人尽可夫还真的不是这么一回事。

成语源头:郑国的“政治与伦理纠纷”。东周初年,因为郑国和周王室还算接近的血缘关系,所以郑国在周平王东迁、重建周王室的过程中出力颇多,也渐渐地“拿捏”住了周王室,郑国第二任国君郑武公去世后,他的儿子姬寤生继承了郑国的国君之位,是为“郑庄公”。

而郑庄公,后来有着“诸侯小霸”之称。

别看春秋时代有着“五霸”的存在,就觉得“小霸”的含金量不高,事实上,郑国的小霸地位比起后来的春秋五霸都要高,因为郑庄公他做过一件“开天辟地”的事情,那就是正面击败了周王室,甚至还射伤了周天子:周桓王。

郑庄公以“武力”教会周天子好好做人,让周桓王不得不忍气吞声,在此之后,郑庄公迅速发展郑国国力,让郑国变得强大无比,而在郑庄公励精图治的同时,还有一个不断地辅佐着郑庄公治理郑国,郑国的强大也有他的一份功劳,他也是这个“人尽可夫”这个故事的主人公之一:祭仲。

祭仲乃是郑国的卿大夫,位高权重,在郑庄公登基初,祭仲就被郑庄公重用了,郑国在政治和军事上的诸多建树,都有祭仲的功劳在其中。

比如郑庄公即位时,郑国就面临过“分裂危机”,郑庄公的弟弟共叔段想要将郑国“一分为二”,最重要的是,他们兄弟二人共同的母亲武姜对小儿子非常支持,而武姜偏心的原因也很奇葩,她觉得郑庄公是难产而生,差点让她死掉,共叔段是顺产而生,让她觉得非常轻松,所以他就青睐小儿子了。

面对母亲的“分封”要求,郑庄公不得不划分一块土地给弟弟,而且还不是什么随便的封地,竟然是郑国的京城“荥阳”,所以当祭仲知道这件事后,他百般反对,给郑庄公讲述了利害,因为郑国的都城乃是整个郑国防御最强大的地方,一旦被共叔段获得,郑庄公迟早会被共叔段弄死。

其实这些道理郑庄公怎么会不懂,可母亲的要求他不做到,他就违背了“孝道”,一旦违背孝道,他一样要面临别人的谴责,所以他能做的,就是劝诫共叔段不要行倒行逆施的事情,还有积极采纳祭仲的意见。

眼见无法劝郑庄公收回绝对,祭仲只能让郑庄公做好准备,也所幸是祭仲的叮嘱,不久后共叔段的造反对郑庄公并没有太大的影响,共叔段造反失败后逃离他国,最终死在了异国他乡。

共叔段这个隐患消失后,郑国就有了足够的精力开始内部发展。

公元前720年,郑国和周王室的关系跌落到了冰点,郑庄公直接让祭仲带着军队到周天子管辖的温地和成周两地割麦子,此举的“挑衅”意味十足,所以在几年后,郑庄公和周桓王直接爆发了“繻葛之战”,而在这一战中,周天子大败,还被郑国军队射伤,尊严扫地。

在战后,郑庄公派祭仲“慰问”周桓王,周桓王面对郑庄公和祭仲这对君臣的“嘴脸”十分愠怒,但他没有别的方法反制郑国,只能吞下哑巴亏。

自此之后,郑国的扩张无人能挡,而祭仲的影响力也越来越大,大到郑国的储君,都要接受祭仲的教导。

郑庄公的太子名为“姬忽”,史称太子忽,而太子忽乃是郑庄公与邓国女子邓曼生下的,邓曼和郑庄公的联姻,又是祭仲一手促成的,所以不论是太子忽还是祭仲,他们两人在关系上就更加亲近,所以郑庄公也有意让祭仲当太子之师,甚至是未来辅佐太子。

公元前706年,齐国因为被北戎入侵从而寻找郑国帮忙,郑庄公派出军队援助齐国,这让齐僖公感到十分满意,而齐僖公也顺势想着和郑国联姻,准备将自己的女儿“文姜”嫁给太子忽,谋划着让未来的郑国国君是自己的外孙。

对于齐僖公的联姻,祭仲是两只手举起来支持,可太子忽却不这样想,祭仲建议太子忽接受联姻,如此一来他便能获得有力的帮助,但太子忽却认为齐国实力强大,一旦真的联姻,自己乃至未来的郑国国君都要被齐国掌控。

太子忽的理由,祭仲自然是知道的,但比起未来的隐患,太子忽眼前的“危机”更大,因为太子忽的太子之位不是稳坐钓鱼台的,他还有一个虎视眈眈的弟弟姬突,也同样有继承资格的弟弟姬亹,相比这两人,太子忽除了年龄占据优势,其余的优势几乎没有。

所以祭仲便想着让太子忽在“外戚”上面接力,可太子忽却认为如此做是弊大于利,而祭仲根本不可能阻止太子的决定,于是太子忽和齐国的联姻就失败了,而太子忽的“不听话”,直接埋下了日后悲哀的伏笔。

祭仲的“家庭闹剧”也因此展开。

公元前701年,郑庄公去世,太子忽登基成为新的郑国国君,可太子忽的国君之位还没坐多久,立即就受到了威胁,威胁太子忽的人,正是他的弟弟姬突的“娘家”:宋国。

姬突的母亲乃是宋国女子雍氏,而雍氏和宋国国君的关系很好,所以郑国迫于外交上的压力,一直都对姬突寄予厚望,本来是没有资格继承国君之位的姬突,竟都对太子忽展现出了极强的威胁性。

所以即便是太子忽当上了郑国的国君,这事就并非是彻底尘埃落定了的,在不久后,宋国的国君宋庄公就直接出手囚禁了祭仲,因为他知道祭仲才是郑国目前最有权的话事人,只要祭仲立谁当国君,那么谁就能成为国君,于是宋庄公威胁祭仲,让他废掉郑昭公,立姬突为君。

祭仲很无奈,因为他之前劝导过太子忽和齐国联姻,为的就是避免现在的窘况,太子忽即便成为了郑昭公,他的实力不够,也没人支持他,他不一样只能下位,迫于眼前的局势,祭仲同意了宋庄公的要求,回去扶持姬突登基。

事实上,宋庄公必定是想着在郑国发动一场流血政变的,原因也很简单,因为想和平篡位几乎是不可能的事情,唯有斩草除根才能以绝后患,但也是郑昭公的危急存亡时期,他不知道从哪里收到宋庄公要谋害他的情报,在祭仲回来政变之前,他率先逃向了卫国。

事实上,提示郑昭公出逃的,很有可能就是祭仲。

祭仲归来后,姬突也在着手登基工作,虽然宋庄公给他撑腰夺位,但国家大事方面,姬突自己没有能力,宋庄公更不可能再次插手,所以姬突即便登基了,他还是要靠祭仲来执政,祭仲依旧牢牢把握郑国大权。

姬突登基,史称“郑厉公”,所谓“厉”,根本就不是一个好的称号,可见他在位时期就没做什么好事。

郑厉公自己的能力不行,但他也反感祭仲执政,一是因为祭仲乃是他哥哥郑昭公的忠臣,郑厉公平时活着都感到不安,二是祭仲的威望太高了,显得郑厉公就是一个废物,自古以来,皇帝最怕大臣功高盖主,于是乎,郑厉公想出了一个办法,那就是让人杀了祭仲。

这算是好办法吗?

从主观的角度来说,肯定不是好办法,郑厉公更应该提升自己,因为郑国的大权在祭仲手上,这本质上不是祭仲的问题,而是郑厉公的问题,所以杀了祭仲是治标不治本,但从客观的角度来说,这就是郑厉公能选择的最好办法。

可要是直接下手杀了祭仲,那是非常不现实的,在周代,不论是君臣,终究讲一个“德”与“理”,所谓德,可以理解为“以德服人”,同样的,理也可以理解为“以理服人”,反正归根结底,杀一个大臣,特别是祭仲这种大臣,必须要给出一个说得过去的原因,不然难以服众。

原因,郑厉公那肯定是没有说得出口的,难不成说自己看他不顺眼吗?

所以郑厉公决定“刺杀”祭仲,而刺杀的人选,郑厉公选了祭仲的女婿雍纠。

从郑厉公做出这个决定开始,郑国的“狗血剧情”就开始上演了。

雍纠在郑国当一个什么官,历史没有记载,而雍纠和老丈人祭仲的关系好不好,历史同样也没有记载,但可以推断的是,两人之间肯定是有点隔阂的,因为雍纠答应了郑厉公的“杀父之请”,决定设下宴席,邀请老丈人来赴宴,最后在酒桌上绝杀老丈人。

虽然老丈人不是生父,但岳父也沾一个父字,多少算是半个爹,雍纠为了荣华富贵从而答应了杀掉岳父的条件,可见这人也不是什么好人。

本来雍纠这件事情的成功率是九成以上的,因为祭仲可能都没想到雍纠玩得这么狠,但雍纠这个人脑子有点毛病,他心里兜不住事,回到家以后,就把“杀父计划”讲给了妻子雍姬听,而雍姬是谁,不正是祭仲的女儿吗?

雍姬傻了,她不知道丈夫是因为爱她才对她毫无保留全盘托出,还是这个丈夫纯粹脑子不好使,隐藏这么多年终究还是暴露了愚蠢的智商,反正雍纠的话让雍姬也犹豫了,她在一时之间,竟不知道如何是好。

有疑惑,怎么办?

传统办法,那就是找爸爸或者找妈妈,因为父母是最好的人生导师,而对于这件事,找爸爸肯定是不可能的了,那么只能找妈妈。

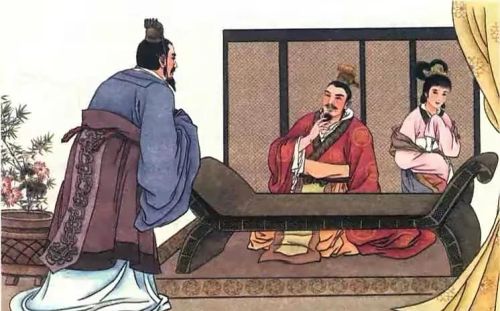

于是雍姬便把雍纠的计划说给了母亲听,而她的母亲是谁,不就是祭仲的枕边人吗?

这个场景是滑稽的,因为祭仲的女儿跑到祭仲的妻子前询问是否要让丈夫杀掉祭仲,这种提问和人物关系怎么看都是荒唐,或许祭仲的妻子都傻了,这女儿简直笨啊,这种问题都还要问,但作为母亲,她有义务用一句“文艺”的话来洗涤女儿愚昧的心灵,她就说了四个字:

“人尽可夫”。

祭仲妻子的意思是,这件事情的选择权还是交到女儿的手里,但她要明白一个道理,那就是生身父亲仅有一个,可能够结婚的丈夫却不止一个,如果为了这个不唯一的丈夫去谋害了自己唯一的父亲,那么道德该至于何地,还有孝心可言吗?

这话一出,雍姬恍然大悟,她忽然才明白,雍纠的计划让她觉得不妥当的根源就在于她的孝心在警示她,父亲更亲,而丈夫未必是最亲的,正如她的母亲所说,人尽可夫,假如雍纠死了,那么以后也一样能继续找丈夫成亲,但父亲死了,那就没有父亲了。

于是雍姬把这件事告诉了祭仲,祭仲一听,顿时吓出一身冷汗,然后迅速派人将雍纠杀了,杀了雍纠后,祭仲没有发动什么威胁郑厉公的政变,仅仅是把雍纠扔在公共场合,而这个举动却把郑厉公吓得仓皇出逃,郑厉公边逃边骂,说雍纠大嘴巴,这种事都和女人商量,简直是坏事。

在郑厉公逃跑后,祭仲又将郑昭公迎回了郑国,对于郑昭公而言,祭仲是他的大恩人,所以即便后来郑昭公被人杀害,祭仲一样可以继续掌控郑国大权,祭仲是整个郑国历史中颇具传奇色彩的人物,而他也是“人尽可夫”这个成语的主角之一。

所以说,人尽可夫,最初的本意是倾向于“孝心”的,但后来随着道德观念和语境的变迁,才演变成了另一个意思。

本文原创自“纪元的尾声”

优秀作者:纪元的尾声