清朝“养廉银”最高是工资的100倍,清朝官员们为何却还不够用?

清朝的养廉银,不由得让人想起新加坡的“高薪养廉”。

为何新加坡的高薪养廉制度,能够取得成功;而清朝的养廉银制度,到最后,清朝的官员们钱依旧不够花,还要贪腐敛财?甚至,清朝最大的贪官和珅,就是出现在养廉银制度之后。

新加坡的高薪养廉之所以能成功,离不开两点:高薪、严管。

在中国出现的最多的关于新加坡的新闻,就是,某某国的人在新加坡违法乱纪,然后被抽了一顿鞭子,谁求情都不可以;再者,某某官员贪污一丁点的钱,就受到了严惩,惩罚完之后,被永久不录官职。

高薪养廉,不仅要给糖,还要给巴掌。

回过头,再来看清朝的养廉银制度,有没有糖?有没有巴掌呢?

须知,养廉银是雍正时期(1723年开始推行),为了培养鼓励官员廉洁习性、并避免贪污情事发生,因而才推行的封建王朝“独有”的俸禄制度。

在养廉银出现之前,清朝的俸禄制度几乎原版继承了明朝。要知道,明朝官员的俸禄,几乎是整个封建王朝最低,以至于官吏不贪,根本就无法维持基本生活,很多官吏更是因此罢官回家卖红薯。

到了清朝,官员为了生存,不得不从税收上“想办法”。

如此一来,老百姓的负担就加重了,而清廷并未从老百姓更高的负担上,获得更高的收益。这部分多出来的收益,就是被各级官员的“办法”给掳走了。

养廉银真的的,正是这部分多出来的收益。

按照雍正的想法,与其让他们暗地里贪污,不如将这部分收益收归国有,然后拿出其中一部分,当做“养廉银”。这样,既保证了国库收益,又避免了官吏贪污。

与如今的新加坡一样,雍正为了保证养廉银的推行,也采取了严苛的惩处措施。

比如说:山西巡抚诺敏与下属官僚“上下连手,内外勾结”,致使山西库银亏空四百多万两。雍正直接下令,要将诺敏腰斩;行刑那天,雍正还让京城四品以上官员,全部到场观看,为他送行。

诺敏被处死之后,雍正还要求参观的官吏,写一份“观后感”。

诺敏死了,此案就结束了吗?并没有!

雍正还留了一个后手,诺敏虽死,他的家人并不能逃脱惩罚。诺敏贪污了多少银两,他们全家就必须拿出这么多银两填坑,如果此坑填不平,就由他的后人借着还,直到还清为止。

这么“狠”的惩戒方法,在雍正一朝,难得吏治清明。

雍正自登上皇位开始,他的争议就未中断,直到如今,雍正的功过仍旧。可是,雍正时期的吏治,却很少有争议。

可见,养廉银在雍正朝推行时,还是非常成功的。

为何到了乾隆朝,就不行了呢?

就如前者所说,养廉银的顺利推行,离不开高薪和严管。这两条,就如同一个人的两条腿,缺了任何一条,就无法走路。

乾隆时期,虽然养廉银在继续实行,可是却缺乏了有效的监督。

最重要的是,清朝的国体与新加坡相比,犹如巨象之比蚂蚁也!乾隆时,中国拥有4亿人口,如今新加坡也不到600万!

人口规模越大,管理起来也就越难。

再者,清朝整个国家都是为皇帝一人服务,各级官员也都是为皇帝服务。皇帝如果对吏治不关心,下面的官员再认真执行,也无济于事。因此,雍正死后,继位的乾隆无心于此,渐渐懈怠了养廉银的“严惩制度”。

一来一往,原本相对清明的吏治,到了乾隆朝,重又遁入黑暗。

各级官员从京到地方,无官不贪,以至于,朝野之中有“三年清知府,十万雪花银”的说法,还出现了和珅这样的巨贪,不得不说这是对“养廉银”的一种讽刺。

至于清朝的官员们为何觉得钱不够花?

只说一项开支吧:只要开了贪污之门,就必须将上上下下打点好,不然,哪怕有一个人没打点到位,就会出幺蛾子。据时,只会花更多的钱去摆平此事。

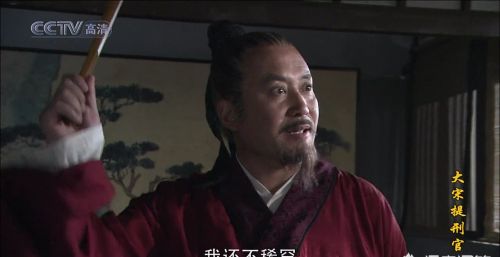

《大宋提刑官》里有一个案例就是,刁光斗将贪污来的所有银子,全部用来打点上下,自己分为不留,以至于宋慈查到他时,竟身穿满是补丁的衣服。

最后,借用刁光斗的一句话,来总结这个题:

“大家都不敢当官了,你让皇帝老怎么办?”优秀作者:MjnAi图吧