清朝皇帝上朝时有满语翻译在场进行满语汉语互译吗?

这个问题不错。在正式回答前,我先来澄清一个概念首先,提问的同志所谓的“上朝”极有可能指的是“御门听政”,是一种非常正式的礼节性大朝,我知道一些同志受清宫剧的毒害,往往觉得皇帝得天天上这种常朝,大部分人会浮现出这样的画面,大小臣工排排站相继说事,太监最后吼一嗓子“有事启奏,无事退朝”,打完,收工。但事实上这种常朝并不经常举行,像康熙朝比较频繁,乾隆朝不过每年举行11次而已。皇帝最常用的方式是“常日视事”,在养心殿或乾清宫或弘德殿召见大臣奏事,这种方式才是皇帝的日常办公的一部分。至于清朝的皇帝召见大臣的时候有没有翻译,这得分两个时期来看。

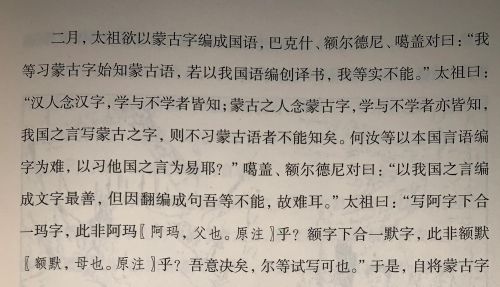

入关前,不管是皇帝、王公、大臣肯定是以说满语为主的,清太祖努尔哈赤、清太宗皇太极粗通汉语,估计停留在只能阅读章回体小说的水平,在正式场合还是需要翻译的。清太祖努尔哈赤就不用说了,就是他本人下令巴克什额尔德尼、噶盖创制满文,“将蒙古字编成国语颁行,创制满洲文字自太祖始”,并开始大力推行。

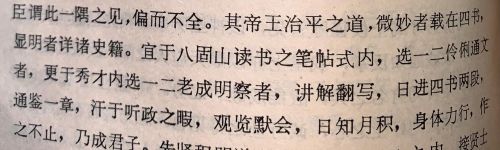

其本人做为满语的倡导者,在正式的议政场合肯定是说满语的。而从史料上看,清太宗尽管爱好阅读汉文史籍,但是其汉语水平是比较有限的,对汉语的读写能力确实不高。如在天聪六年三月,秀才王文奎就建议,皇太极在阅读典籍的时候选一些语言类人才对文章加以“翻写”,方便其理解。可见其在阅读汉文史籍的时候要借助翻译才能理解文义。

《天聪朝臣工奏议》:宜于八固山读书之笔帖式内,选一二伶俐通文者,更于秀才内选一二老成明察者,讲解翻写,日进四书两段,通鉴一章,汗于听政之暇,观览默会,日知月积,身体力行,作之不止,乃成君子。

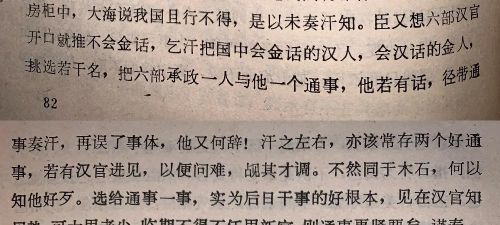

在平时处理政务的时候,正式场合之下,不免需要让兼通满汉的通事进行口译,以免误事。所谓“六部汉官开口就推不会金话,乞汗把国中会金话的汉人,会汉话的金人,挑选若干名,把六部承政一人与他一个通事,他若有话,径带通事奏汗,再误了事体,他又何辞!汗之左右,亦该常存两个好通事,若有汉官进见,以便问难,觇其才调”。

所以,清太祖和清太宗处理朝政的时候是须要翻译的,否则和汉官交流就会有些困难,导致政事参差。所以,在天聪年间,为了更好的处理朝政,沟通上下关系,故有启心郎之设,其中一大职能就是翻译。

《啸亭杂录·卷二》:国初,满大臣不解汉语,故每部置启心郎一员,以通晓国语之汉员为之,职正三品。每遇议事,坐其中参预之。

所以,综合史料来看,清朝入关前的二帝由于其汉语水平不高,肯定是需要借助翻译来和汉官交流,处理日常政务的。

入关后,随着清朝皇帝文化程度提高,大部分时候满、汉双语成为标配,上朝议政根本不需要借助翻译。在清朝入关,定都北京之后,像顺治、康熙、雍正、乾隆都是会说满、汉双语的,就连清朝末年的光绪皇帝也是通满、汉双语,满语水平也就是末帝溥仪最为差劲,几乎不会讲。

像康熙皇帝在闲暇时间,经常写诗赠与大臣,还会在经筵上待讲官讲毕后,他会亲自复讲典籍,“玉音朗然,文义晓畅”,显然这文化水平不是入关前的那两位可以比的。就康熙这样的水平面对满、汉臣工还需要翻译么?

下图为康熙的诗文

乾隆那就更不用说了,不仅满语、汉语不成问题,还自学了蒙语,在准噶尔汗国内乱的时候,乾隆就亲自说蒙语与准噶尔降人对话,以了解准噶尔汗国内乱的情况,为进军准噶尔汗国积累情报。“辛未春,酋长萨喇尔来降,上素谙蒙古语,已悉知其簒弑之情”。

以下是乾隆亲自撰写的《御制开惑论》部分,其文细致的阐述了其力排众议、用兵准部的的基本过程,并塑造了三位人物,以他们互相辩论的形式阐发了自己的疆域观和中国观。

所以,入关后的清朝皇帝在上朝的时候根本不需要任何翻译。值得一提的是,早在顺治年间,有翻译职能的启心郎就被裁撤了,其中一大原因估计就是入关清朝皇帝的汉文汉语水平已经相当高了,启心郎的作用大为减弱。

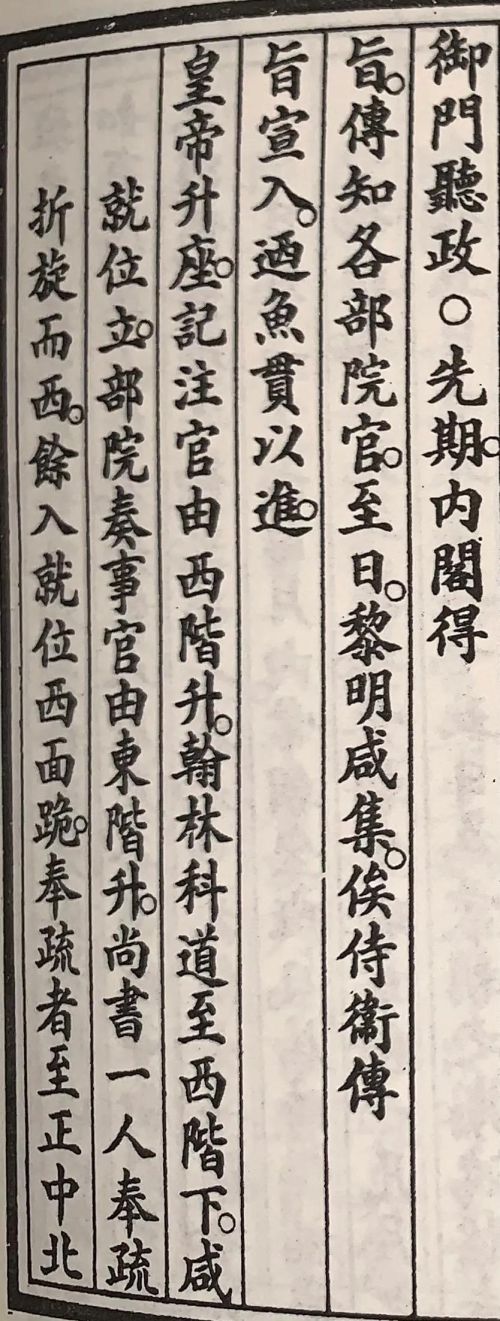

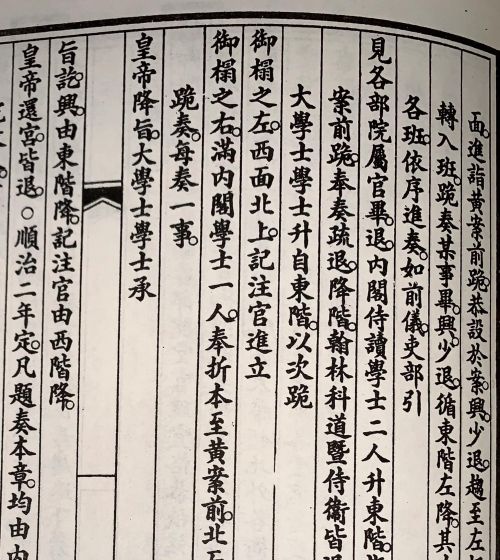

而在《清会典事例》、《国朝宫史》清廷官方政书的程序记载上也没有通事这样的翻译人员出现,更说明清朝皇帝在这样的常朝是亲自用满、汉双语与大臣进行交流的。

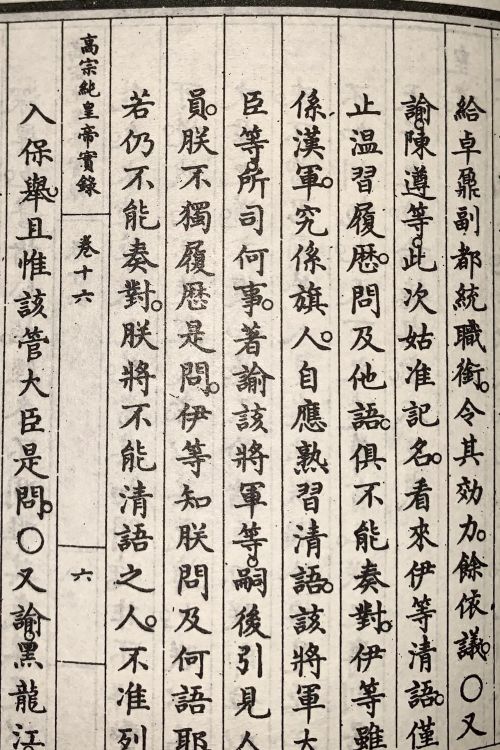

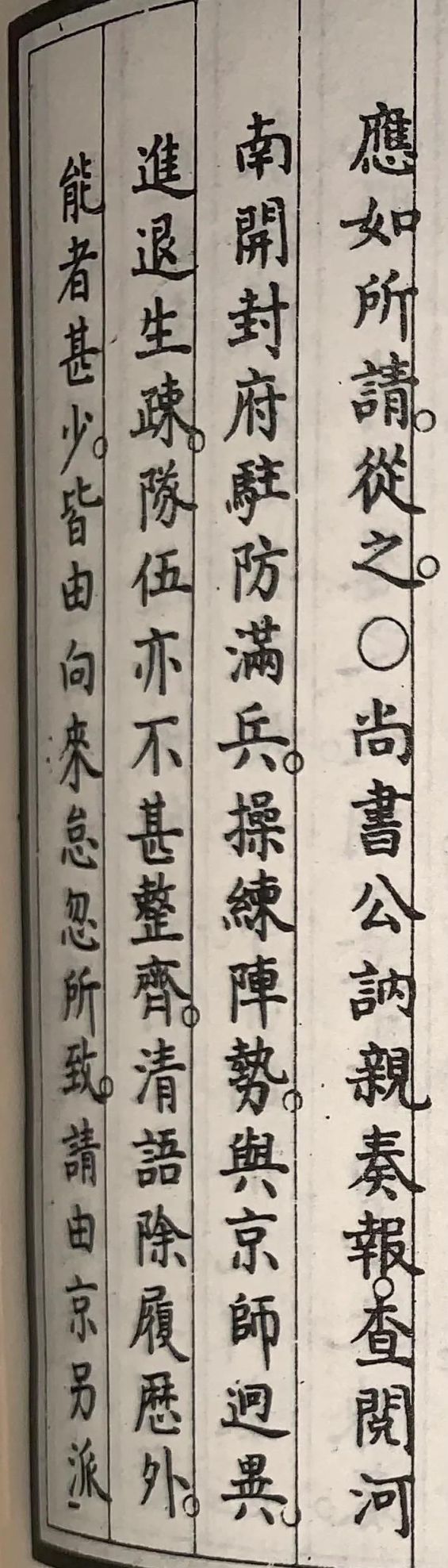

当然,随着时间的推移,由于缺乏使用满语的环境,上至高官下至普通旗兵这满语的读写能力是越来越低了,仅仅只能背诵自己的履历蒙混过关,如乾隆元年一个叫陈遵的汉军旗人官员,“伊等清语,仅止温习履历,问及他语,俱不能奏对”,开封府的八旗驻防兵丁也是“清语除履历外,能者甚少”,清廷上上下下早就出现了汉语熟练,满语极为生疏的现象,而且越往后越严重,所以么,越到后来估计用汉语奏事的比例就越高,沟通更加没有障碍了。

综合看来,清朝在入关前,清帝在处理政务时,是有翻译在场的。清朝入关后,随着清帝汉文化水平的提高,就不需要借助翻译了。

引用文献:《清会典事例》、《国朝宫史》、《清高宗实录》、《满洲实录》、《康熙起居注》、《西域图志》、《啸亭杂录》、《天聪朝臣工奏议》

优秀作者:论史