曾国藩为何没让李秀成受凌迟之刑?

很简单,因为曾国藩不敢这么做。

李秀成被俘后,如果按照清廷对待其他太平天国将领的一贯做法,那么,李秀成大概率会被施以凌迟之刑。

比如英王陈玉成,还有翼王石达开等,均是如此。

但是,李秀成并没有遭受这等结局,反而是被一刀杀之,相比于凌迟这种虐杀,这种死法,已经算是清廷的“法外开恩”了。

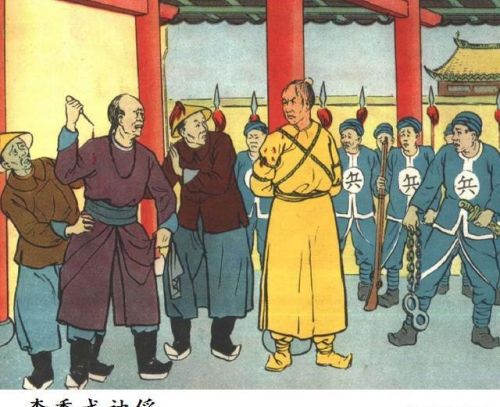

而问题就出在这里,要知道,李秀成是被曾国藩的弟弟曾国荃擒获的,并且在擒获其之后,曾国荃为泄愤,还不惜亲自下场,对李秀成多有虐待。

究其原因,正是当初在三河镇之战,曾家的曾国华,死于李秀成之手。

所以,从情理上来讲,曾国藩是有想把李秀成碎尸万段的动机的,而从当时清廷对太平天国的恨意上来说,同样也有这种情绪。

但我们都知道,李秀成并没有被凌迟,而是曾国藩一声令下,将其处死了事,更重要的是,曾国藩并没有将李秀成送至京城受刑,而是迅速将其就地处死。

为何曾国藩没让李秀成受凌迟之刑,并且还要将其就地处死呢?难道,李秀成给了曾国藩什么好处,才换来了一个“速死”的结局?

实际上,曾国藩选择这么处置李秀成,可以归纳为“忌惮”二字。

曾国藩忌惮什么呢?很简单,他担心李秀成如果活着到了京城,会乱说一通,那到时候,他曾国藩就惨了。

李秀成是什么人,是太平天国后期的中流砥柱。

不仅如此,对于曾国藩的湘军在攻破天京前后都干了什么,李秀成作为当事人之一,可谓是一清二楚。

比如很简单的一点,曾国藩之弟曾国荃,带着湘军大肆洗劫太平天国的圣库,并将其中大量的金银珠宝收入自己囊中。

这些事,李秀成必然知道。

但在天京城破之后,曾国荃按照曾国藩的授意,所上报朝廷的奏折中,却并未提及有什么金银珠宝。

至于珠宝去哪里了,这个不言而喻。

诸如此类的事情还有不少,再比如当时曾国藩上报的奏折里,说天王洪秀全是在湘军的围攻之下,看到大势已去,不得已才服毒自尽的。

而实际上,洪秀全是怎么死的呢?

根据李秀成之后的自述中就提到,洪秀全的死因,是因为“食甜露”而导致中毒,最终病发而死的。

另外,洪秀全的儿子洪天贵福,在被俘后也提到,“四月初十日,老子(指洪秀全)起病”,“十九日,老子死毕”。

作为洪秀全身边最亲近的人,这二人所说的,应该是接近事实真相的,换句话说,洪秀全确实是病死的,而非服毒自尽。

这就意味着,曾国藩对朝廷说了谎话。

而正如前文所说,对于湘军在攻破天京之后的所作所为,以及曾国藩说的是真是假,李秀成是肯定清楚。

这样的李秀成,敢让他去京城吗?

答案是肯定不敢,一旦曾国藩把他送到京城,自己所说的那些话,不就马上被拆穿了吗?而一旦被拆穿,这对曾国藩没啥好处。

还有就是,李秀成最值钱的是什么?

最值钱的,不是李秀成的项上人头,而是他记在脑子的那些东西,比如,太平天国的宝藏还有没有,有的话在哪里。

另外,天京城虽说被攻破,但太平军还有没有后手,剩余的兵力有多少,具体都在何处。

这些,才是李秀成最值钱的地方,朝廷以及慈禧一直想要把李秀成押回京城受审,小部分原因确实是想将其凌迟泄愤,起到以儆效尤的效果。

但大部分因素,就是想知道李秀成脑子里的秘密。

而李秀成脑子里的这个秘密,恰恰是曾国藩当时急需要的东西,只有拿到这个东西,他才能在之后的日子里保全自己。

为什么这么说呢?

当初,太平天国开始起事时,清廷最开始并未太当回事,但在折损了一个又一个八旗大将之后,清廷这才意识到,靠着八旗兵,怕是难以抵挡太平军了。

怎么办?再不想办法,太平军就会席卷全国。

这个时候,曾国藩的湘军横空出世,而太平军也遇到了强劲的对手,双方你来我往,但最终,曾经令清廷震撼的太平军,被湘军终结。

而这个结果,对于朝廷来说,并不是太高兴。

太平军闹得厉害的时候,为了赶紧使之平息,清廷打破传统,允许汉人建军和掌权,但这从本质上来讲,都是权宜之计。

清廷内心,是极度恐惧和不愿意出现这种事情的。

所以,当太平天国这个矛盾消失之后,清廷与曾国藩的湘军之间的矛盾便浮出水面,并迅速上升为两者之间的主要矛盾。

如果不妥善处置,那曾国藩也好,湘军也罢,未来前景堪忧。

事实上,当时的曾国藩也已经意识到了这一点,他也知道,自己即将走到“寇灭则己亡”的边缘地带。

此时,曾国藩已经到了必须做点什么,好保全自身的地步。

当然,曾国藩也确实做了一些补救措施,比如,按住弟弟曾国荃对清廷的不满,直接代他上书,奏请开缺回籍养病。

此事,得到了清廷的批准,但却造成了曾国荃的极为不满,甚至还当众发泄自己愤懑之情,导致在场的曾国藩极为狼狈。

事后曾国藩不仅没生气,反而好一顿安抚曾国荃。

另外,曾国藩还主动上书,以湘军征战太久,将士思乡之情甚浓,且"无昔日之生气",奏请裁汰遣散数万湘军。

这些动作,都是曾国藩在意识到太平天国平定之日,便是湘军使命完结之时的情况下,所做的补救措施。

其目的不为别的,就为能让朝廷别对湘军秋后算账,至少不要赶尽杀绝。

但仅仅是这些够吗?显然不够,清廷不会因为曾国藩这简单的几个示好动作就轻易放过他,况且想让慈禧放心,也不是这么容易的事。

因此,曾国藩必须再做点什么,以加大自身的筹码。

而李秀成,显然是一个很好的筹码,当然,并不是他的人头,而是前文所说的,李秀成脑子里的东西。

所以我们就看到了,在曾国藩得知李秀成被俘后,迅速赶来,并随机对李秀成展开了多轮的审讯。

当然,如果仅仅是用严刑拷打,李秀成未必肯说出一些真材实料,但我们都知道,在曾国藩接手审讯李秀成不久,李秀成便以每天7000字的速度,写下数万字的自述。

这便是《李秀成自述》的由来,而为何李秀成会如此配合写下这么多内容呢?

按照人性分析,只能有一个原因,那就是曾国藩与李秀成达成了某种承诺,这才让李秀成愿意这么做。

不然的话,按照李秀成最终视生死而淡然的态度,他是不会这么配合的。

而李秀成所写下的内容,曾国藩在自己所著的《曾国藩家书》中就提到过,说是前后有六万多字。

但是,曾国藩奏报给朝廷的内容,却只有两万多字。

并且,还有一种说法,是说曾国藩上交给朝廷的内容,是经过他删减和修改过的内容,换句话说,清廷看到的,只不过是曾国藩想让他们看到的内容。

而剩余的内容,都握在曾国藩手里。

这些内容,正是曾国藩的一种倚仗,这里面极有可能包括了太平军的旧部所在、残存力量分布等等关键信息。

而如果清廷对曾国藩下狠手,不排除他会利用这些东西对清廷造成威胁。

总之就是,曾国藩得给自己,以及给湘军留个后路,以防清廷对他反手一击,如果真到那个时候,那只能鱼死网破了。

而说回李秀成,写下这么多关键信息,同时又和曾国藩达成了某种承诺的他,如果被送到京城之后,会发生什么?

别的不知道,反正脱离了曾国藩的视线,那一切都会不受控制。

大概率的结果,是李秀成会把他和曾国藩的交易抖落出来,向朝廷交代个一清二楚,而这样的话,还让曾国藩怎么活?

况且,还有一种说法,是说李秀成曾力劝称帝反清。

当初,曾国藩在崛起之后,手握三十万大军,麾下皆是子弟兵,加上半壁江山都在其掌握之中,因此,其不少手下,都前来进行劝进。

甚至,有多名高级将领,更是深夜请见,联名要曾国藩"速作决断"。

当然我们都知道,曾国藩并没有称帝,也许是他自认为自己实力不足,也许是他看清楚了当时的形势,但总之就是,他没这么干。

而李秀成之所以劝曾国藩称帝,自然不是因为仰慕曾国藩,有说法认为,李秀成这是想效仿当年的姜维。

后主刘禅投降后,姜维假意归顺钟会,继而极力劝说其反魏,实际上姜维这是诈降,他想通过引发混乱,曲线救国。

而李秀成当时,也是抱着这种想法。

但不管李秀成抱着什么想法,这称帝反清,关起门来说可以,而出去说那就是大罪,尤其是清廷本就对曾国藩极为忌惮。

所以,哪里敢让李秀成离开?

这么一来,为了让诸多不能为人知的秘密、交易和承诺,都烂在肚子里,曾国藩只能提前杀了李秀成,而不是遵照慈禧的要求,把李秀成送往京城受审。

只要李秀成一死,那么除了曾国藩之外,就没有人知道背后的一切了。

并且,李秀成在临刑之前的一句话,也颇有意味,当时他得知自己即将被处死的消息后,不仅没有慌乱,反而说“中堂(曾国藩)厚德,铭刻不忘;今世已误,来生愿图报。”

若不是曾国藩答应了李秀成某种条件,他如何会这么淡然的慷慨赴死?

所以归根结底,李秀成在完成“使命”之后,只有速死,才对曾国藩有好处,如果将其送往京城,再接受凌迟之刑之类,中间会产生极大的变数,而这些变数,对曾国藩百害而无一利,因此,曾国藩才会不顾慈禧不满意,直截了当的将李秀成斩首。

为何要棺葬李秀成?

优秀作者:史晓生