为什么汉景帝因为一双筷子选择放弃了周亚夫?

筷子只是一个试探!

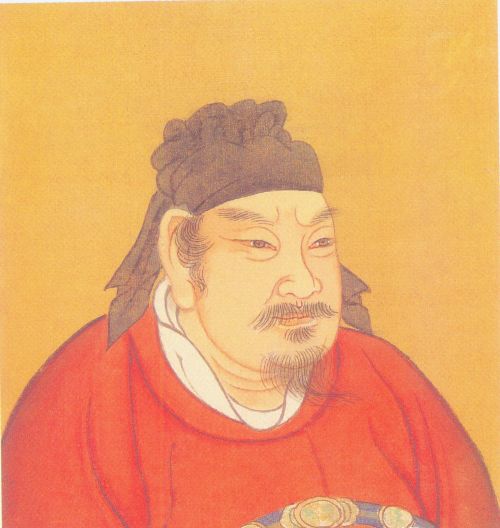

周亚夫是西汉时期的一位杰出的军事家和政治家,他曾经平定了七国之乱,为汉朝的统一和稳定立下了汗马功劳。他也曾经担任过宰相,掌握过朝政大权,是汉景帝的心腹重臣。然而,他却因为一次在宫中与汉景帝吃饭时发生的“筷子事件”,而遭到了汉景帝的冷落和抛弃,最终死于狱中。这究竟是怎么回事呢?为什么汉景帝会因为一双筷子而放弃了这样一个功臣呢?本文将从历史的角度,探究这个事件的来龙去脉,以及背后隐藏的深层原因。

筷子事件:

公元前143年的夏天,距离汉景帝去世只有不到两年的时间了。汉景帝作为一代明君,对自己的身体状况自然是心知肚明。于是在这一年,他饶有深意地召见了太尉周亚夫,在宫中赏赐了他美酒和佳肴。但是,在给周亚夫肉食的时候,却出现了一个奇怪的情况:汉景帝特意没有给周亚夫筷子,并且给了他一块完整的肉,连切都没切。这个场景和当年“鸿门宴”上,樊哙的遭遇何其相像。当年的樊哙在接受西楚霸王给予自己的更是“生猪腿”,而且当时的情况也更为紧急。樊哙面对刁难,没有一丝一毫的犹豫,直接就接受了,生吃了起来。因为樊哙的“慷慨”和“识时务”,汉王刘邦最终逃过了一劫。但周亚夫却显然没有樊哙的眼力见识,他很生气,直接就呼喊侍从给自己上一双筷子。这里是皇宫,不是你的细柳营,更不是你的家。面对周亚夫的不满,汉景帝的表现也是毁灭性的。据《史记》记载:上视而笑曰:“此非不足君所乎!”面对皇帝的询问,周亚夫也没有丝毫给面子的意思,他直接礼节性地脱帽请罪之后,就不管不顾地离开了皇宫。

骄鞅之臣:周亚夫的这一举动,让汉景帝对他彻底失望了。他说出了对周亚夫近乎“死刑”的判断:“此鞅鞅,非少主臣也。”这句话的意思是,周亚夫这样一个骄傲自大、不知进退的人,不是未来年幼的皇帝所能搞定的臣子。汉景帝已经决定放弃周亚夫了。不久之后,周亚夫因为儿子买了五百套盔甲和盾牌,打算给周亚夫做殉葬品。不知道怎么着,消息传到了皇帝的耳朵里,正好汉景帝还在头疼没有理由收拾周亚夫。于是,周亚夫就直接被抓,下了大狱。面对狱卒“不在地上造反,也会在地下造反”的言论,周亚夫只好用一句“欲加之罪,何患无辞”来结束了自己的生命。

家天下的悲剧:那么,周亚夫真的就只是因为这一个“筷子事件”就被判了死刑吗?答案显然也是否定的,“筷子事件”虽然是一个很重要的直接原因,更是一个“导火索”,但却不是最根本的原因。

最本质的原因在于封建时代的家天下制度。家天下是指皇权由一族或一姓世袭的制度,它使得皇帝将国家视为自己的私产和家业,而将臣子视为自己的仆人和工具。在这种制度下,皇帝对臣子的信任和宠爱,并不取决于臣子的忠诚和能力,而取决于臣子是否符合皇帝的心意和利益。因此,在用人之际,皇帝可以礼贤下士,唾面自干,但是一旦用不着了,“飞鸟尽,良弓藏,狡兔死,走狗亨”的故事也不是发生一次两次了。

周亚夫的功过:

周亚夫作为平定七国之乱的大功臣,本应该被皇帝视为“股肱之臣”,但他却违背了统治者的意愿和利益。在平定七国之乱中,为了进一步减少伤亡和损失,周亚夫选择让梁国接受损失,而自己率领精兵切断敌军后路。这个方案汉景帝也是赞同的,后来汉朝能够如此顺利地平定七国之乱也多亏了这个计策。但梁王身份可不一般,他是汉景帝的嫡亲弟弟。在梁国危难时刻,汉景帝下令要周亚夫率军救援,但周亚夫以大局为重,拒绝了皇帝的命令。

窦太后和梁王因此对周亚夫没了好感,并为周亚夫日后的覆灭埋下了“伏笔”。而且在平定七国之乱的时候,周亚夫也不仅仅是军事上的功臣,他还在政治上扮演了重要的角色。他曾经劝说汉景帝不要废除太子刘荣,而改立自己的幼子刘彻为继承人。这个建议虽然符合大臣的忠义,但却违背了汉景帝的私心。汉景帝虽然没有当场发作,但心中却对周亚夫产生了芥蒂。后来周亚夫当上宰相后,屡次与汉景帝意见相左,多次反对汉景帝废太子、封侯等多项政策,使汉景帝对他愈发不满,最终经过筷子的试探后,汉景帝将周亚夫彻底放弃。

周亚夫与周勃的比较:周亚夫的经历其实与他的父亲周勃极其相似。他的父亲周勃因为和汉高祖刘邦一起打天下多年,立下了赫赫战功,所以受到了汉高祖的极大信任。刘邦曾经给周勃很高的信任和评价:“周勃厚重少文,然安刘氏者必勃也,可令为太尉。”后来周勃的表现也没有让汉高祖失望,他和陈平等人在吕后去世之后,匡扶汉室,诛杀诸吕,并且扶植代王刘恒称帝。当然,周勃之所以这么做,也有出于自身利益的考虑,所以才能够在一段时间内权倾朝野。但当汉文帝站稳脚跟之后,权力过大的周勃就成了皇帝亲政的阻碍。后来周勃两次被罢免,遣返封地,后来更是受到奸臣告发,蒙冤入狱。好在薄太后宅心仁厚,最终让他免受了牢狱之灾,谥号“武侯”,还算得了个善终。但周勃之所以能够得到善终,也是多亏了搭档陈平的指点。陈平曾经劝告周勃说:“今日之事非昔日之事也。”意思是说现在的局势已经变了,不能再像以前那样任性妄为了。而周亚夫就没有他爹那么幸运了,他不仅没有一个像陈平一样的队友,更没有一个薄太后这样的保护者。因此,权倾朝野后的周亚夫会有如此的下场也就成了必然的事情。

周亚夫与其他名将的比较:周亚夫并不是唯一一个因功被杀或贬斥的名将,在中国历史上有很多类似的例子,比如秦朝的白起、汉朝的韩信、唐朝的李靖、宋朝的岳飞等等。他们都是一代名将,都为国家立下了赫赫战功,但他们却都没有得到应有的尊重和待遇,反而遭到了各种不公正的对待。这些名将的悲剧,其实也是封建制度的悲剧。在封建制度下,皇帝是至高无上的存在,他可以随心所欲地赏罚臣子,而臣子只能忠心耿耿地服从皇帝。如果臣子有了功劳,皇帝就会感到威胁和不安,如果臣子有了过失,皇帝就会感到愤怒和不满。因此,臣子要想在这样的制度下生存,就必须要有很高的智慧和谋略,要能够察言观色,顺应时势,才能够保住自己的性命和地位。而周亚夫显然没有做到这一点,他太过于自信和自负,以为自己有了功劳就可以为所欲为,不顾皇帝的心意和利益。这样的人,在封建时代是很难有好下场的。

结论:

周亚夫因为一双筷子而被汉景帝放弃,这个故事在历史上广为流传。但是这个故事并不是一个简单的“筷子事件”,而是一个复杂的“家天下”的悲剧。周亚夫之所以会有这样的结局,并不是因为他没有功劳或者没有能力,而是因为他没有适应封建制度下的用人规则和权力游戏。他没有意识到自己作为一个臣子,在皇帝面前应该如何表现和行事。他没有意识到自己作为一个功臣,在权力斗争中应该如何保护和利用自己。他没有意识到自己作为一个人物,在历史变迁中应该如何把握和调整自己。因此,周亚夫最终成了一个“骄鞅之臣”,一个“家天下”的牺牲品。

丰功伟绩的周亚夫为何最终含恨死去?

原创作者:真知浊见