农村中老人死后,亲人为什么要穿不同的孝衣?有什么讲究?

殡葬是人类社会中相当重要的文化现象,起源于远古社会的灵魂观与死后世界观。《周礼》最早确立了丧葬礼仪制度,唐朝时期,朝廷推出了详细的丧葬礼仪制度,使丧葬仪式达到了全面“制式化”。

丧葬礼仪不仅是对死者的尊重和缅怀,更是儒家孝道和忠信精神的传承。所以丧葬仪式流传了数千年,至今依然存在。

在农村中,老人去世后,后辈亲属要穿孝衣,为什么有这样的习俗呢?孝衣有什么讲究吗?

孝衣,又称丧服,指的是旧俗中长辈死后,后人穿的白色布衣或麻衣等,表达对死者的哀悼。《仪礼》记载:丧服,斩衰裳,苴、杖、绞带,冠绳缨,菅屦者。意思是说:丧服,把粗麻布裁剪成上衰下裳,用粗麻做成麻带,用黑色竹子做成孝杖,用黑麻做成绞带。

丧服自周代起就用素衣,均取白色。白色有枯竭,无生命的意思,所以丧服一般都用粗白布制成。

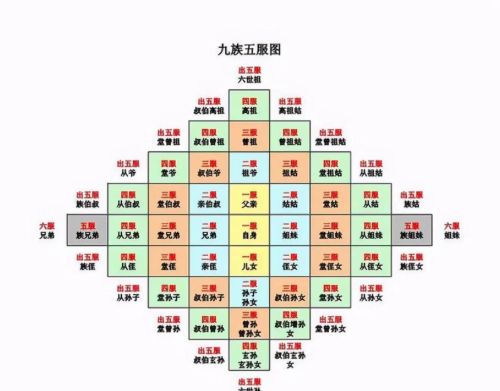

我国传统的丧服分为五等,分别为斩衰、齐衰、大功、小功、缌麻。五等丧服代表着亲人的亲疏关系。后人用“五服”来指代亲戚关系,比如河北一些农村有:“出了五服,不是亲戚”一说。所以亲人要穿不同的孝衣,以表示和死者的亲疏关系。

五服制度一直延续至今,在现代农村丧葬习俗中,嫡亲子女、儿媳、孙子、孙媳等要穿“重孝”。“重孝”由白粗布裤襟,白粗布腿带,外罩斜襟无扣粗布袍,外加一袭对襟无袖过膝褡裢,腰系粗麻孝带。孝子头戴平定孝帽,一侧缝上棉絮,貌似古代梁冠(古代大臣所用的冠帽)。孝帽一侧所缀棉絮有单双之分,父母都过世者,用双絮,一人过世者,则用单棉絮。孝鞋为普通布鞋外罩白布包裹,后跟缝红布条,俗称“封鞋”,“孝子鞋”。

女子不用孝帽,用白布折叠成宽2寸左右,长1米左右的布带,围于脑门上,脑后交叉结困,垂于腰间,俗称“孝箍gu”,孝衣、孝鞋则同孝子。

其他亲属则根据亲疏关系,分别简化为孝帽、孝箍、孝带等。

孝衣的缝制看似简单,却有着繁杂的讲究。如:缝制孝衣,缝头在外,不能包边,不缀扣子,以宽袍大褂为形。父母都过世者,用双线缝制,绳带也要齐头;所只有一位亲人亡故,则要用单线缝制,绳带要一长一短。

除了穿孝衣以外,丧葬习俗还有什么流程呢?

第一:选坟地。

在过去农村中,土葬是主要的丧葬方式。民间有“入土为安”一说,为了早日安葬死者,所以死者去世后,要立刻选择一块坟地。

第二:停灵。

死者去世以后,亲人要为死者梳洗打扮,换新衣服,寓意:死者体面的离开。一切准备好后,要把死者抬到正厅的一张板儿床上,设置一八仙桌,点上长明灯,摆上果品,这种仪式俗称“停灵”。

第三:报丧。

报丧分为两种,一种是在死者宅院大门上贴上“门报儿”,相当于一种告示;二种是死者去世,要由人去通知死者的亲朋好友。第二种报丧一般由本村内的家族人去通知亲朋好友。不过通知死讯时,也是有讲究的,就是忌讳说“死”字,所以只能找其他字代替“死”字了。

第四:入殓。

一般在第二天(也有第三天),要把死者放入棺材,为出殡做好准备。入殓当日,亲朋好友要前来与死者见最后一面。

入殓的讲究也比较多,比如,入殓不能见阳光,棺材底要平铺纸钱等。

第五:出殡。

在死者去世第三日,要把死者的灵柩抬到墓地,安葬死者。

出殡当天,孝子要扛着招魂幡,持着哭丧棒,走在最前面,女子则跟在最后面,一直到坟地,再次行礼,埋葬死者。

今天,丧葬习俗已经大为简化了,只不过丧葬习俗是一种孝道的传承,所以人们并没有完全摒弃这种迷信习俗,而是传承了下来。