农村老话说“送亲要小,接亲要老”,包含了怎样一种有趣习俗?

“送亲要小,接亲要老”这条农村俗语,最容易让人联想到过去农村结婚时,男方接亲和女方送亲诸多禁忌习俗。比如,“姐送妹,穷几辈”,“姑姑不接亲,姨妈不送亲”等。

这些习俗在现在的人看来,显得非常不合情理,甚至带有一定的迷信色彩。然而,如果我们从旧时的社会背景去探究,把一些只可意会不可言传的东西挑明,你会觉得暗藏其中的深意,仔细分析其中的民俗风情,又是合符情理的习俗,让人不得不佩服旧时农村人的智慧和良苦用心。为什么这么说呢?听我慢慢道来。

女子出嫁,娘家要派人送到男方家里,叫送亲;男子成亲,男方要派人去接,叫接亲。旧时农村是这种说法,现在农村依然还是这种说法。

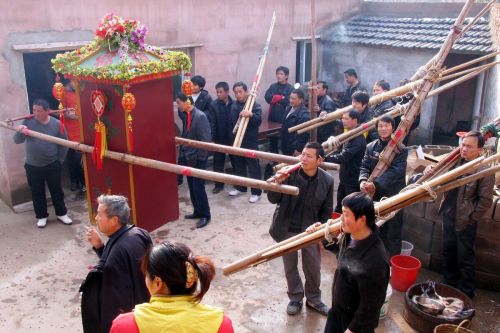

接亲有接亲的人,送亲有送亲的人。在接走新娘子的时候,男方接亲和女方送亲的队伍汇合成一支大队伍,这也就是平时人们所说的迎新队伍。

1、接亲队伍之中的抬嫁妆的人接亲队伍之中抬嫁妆的人(包括抬花轿的人),在旧时,不同社会地位的家庭,所请的抬嫁妆的人,在女方所受的待遇明显不同。

旧时,农村富家少爷娶妻接亲队伍之中抬嫁妆的人,因为他们所请的抬嫁妆的人,都是花钱雇请的,抬嫁妆的人的目的就是为了领取赏钱,雇主是为了省事。因此,有的地方他们把抬嫁妆的人称灰脖子、担担人、挑夫等戏称和贱称。给这些富裕人家抬嫁妆的人,地位比较低下,到了女方家以后,一般不安排与客人坐正席吃饭,而是安排与下人一起,在厨房或者偏僻的地方吃饭。接亲人和抬嫁妆的人通常要在女方家住一晚,次日早晨把亲娘接回去,因此,这些人家一般不安排抬嫁妆的住宿床铺,让他们坐到天亮。而接亲人是安排坐客席,也是安排睡觉的床铺,同样一起去迎亲,接亲人和抬嫁妆的人会有截然不同的待遇。

旧时,有一些农村普通人家也向富人学习,看不起抬嫁妆的人,并一定范围内形成了一种地方习俗。这些地方抬嫁妆的人去接亲,往往感到很憋屈,但又没有办法,为了不给新娘添麻烦,有气也就往肚子里咽。

旧时,普通人家的儿子娶妻接亲,请抬嫁妆的人,除了抬花轿的人要给红包外,其他人通常是同村人相互帮忙,给不给赏钱都无所谓,今天你家儿子娶妻,我们家的儿子去帮忙,明天我家儿子娶妻,你们家的儿子来帮忙,一般是不给赏钱的。这些人家对待抬嫁妆的人在态度上就不一样,非常客气,对他们也比较尊重,通常把抬嫁妆的人安排比较好的客席,也给他们安排房间住宿。因此,这些人家,对接亲的人和抬嫁妆的人没有区别对待,来者都是客。按照旧时农村的说法,普通人家不比富贵人家,有高低贵贱之分,他们只有自己“贵气”(看得起)自己的人。

旧时,一些地方都按这种尊重的方式,对待抬嫁妆的人,其他一些富裕人家也同样如此,因此,这也在一地域内形成 了地方习俗。

富裕人家抬嫁妆的人,一般都是家境不太好,有一身力气的青壮劳动力,且人要稳重可靠,大多为已婚男人。这是因为男方要给赏钱,从经济的角度来考虑,一抬(一些农村习惯称谓)嫁妆都有固定两人,事先预算好了,有多少抬嫁妆就请多少人。

普通人接亲家抬嫁妆的人,通常都是本村的人,一般优先安排未婚青年。因为这些人都是帮忙性质的人,可以多派人去抬嫁妆,一抬嫁妆可以安排四个人,这样在路上可以两人一组,轮流抬嫁妆。农村人的智慧和良苦用心也就在家里,这里暂且按下不说,下文再详细分解。

2、为什么说“接亲要老”?过去农村接亲,“接亲要老”这种说法并不是绝对的,只是相对而言的,主要指接亲时,能够说得上话,做得了主的人,要有几个上了年纪的有经验的人。有两层意思:一是相对新郎来说辈分要大,二是年龄要大。事实上,接亲队伍中,从人员组成结构来说,年轻人还是占大多数的。

不同的地方对接亲的人有不同的要求。接亲的人与抬嫁妆的人同为接亲队伍,但是,他们的职责是不同的,身份也不一样,接亲的人只管接亲,抬嫁妆的人只管抬嫁妆。接亲人或者代表男方,或者做新郎的陪同。主要是因为我国农村有两种接亲方式,有一些地方新郎不上门接亲的习俗,由男方派人去接,接亲人就是新郎的代表,这些人当然年纪要大一些,也就说人要“老”一些;而有一些地方新郎亲自上门接亲,接亲的人有新郎的伴郎,这些人就不一定都是年纪比较大的人,也有一些年轻人。

接亲人员的构成,除了媒人外,男方一般要安排年纪稍大一些,见过世面,经验丰富,处事比较圆滑的长辈或同辈的男人“压阵”。同时接亲的人中还要安排一位比较年长的女人。对这位接亲女人,有的地方称为接亲太太,有的地方称为接亲女主事,有的地方的名称比较土,称为接亲婆,等等。民间有一些地方对接亲太太严格的要求,比如,接亲太太要是“全人”,即父母双全,夫妻双全,儿女双全,寓意新婚夫妇以后的生活美满,吉祥如意。

在新郎上门接亲的地方,通常要安排兄弟(不一定是亲兄弟)作伴郎,以显示新郎官的“贵气”,因此,这些兄弟也是接亲人的组成部分。但是,这些伴郎仅仅是陪伴,到了女方后,既不能做主,也说不上什么话。

有一些地方,接亲时还要安排两名幼童,有的是一男一女,称为“金童玉女”,而有的地方则安排两名男童,各拿着一棵小树,一盏灯,去接亲的路上,走在队伍的最前面。通常来说,很多农村去接亲的路上,都由这两名幼童走在接亲队伍的最前面,接到新娘后,回来的路上就没有这种讲究了。

很多地方民俗禁忌,接亲人中不能有姑姑和姑父,其中的主要原因是“姑”谐音“孤”,以为不吉利。不过有一些地方没有这种说法,也就没有这种禁忌。

“接亲要老”,实际上,仅仅指接亲队伍中能做主拍板的人,年纪要老一些的人。其中的原因主要是,过去农村在接亲过程会遇到很多难题要解决。按照一些农村习俗,接亲队伍到达女方后,故意“刁难”一下接亲的人,提出一些很刁钻的难题。比如,过去农村嫁女时,嫁女所办的酒宴的饭菜,都是由新郎这一方送过去的。女方亲戚往往会在这方面出难题,一会儿又说酒肉带少了,一会儿又说米和菜带少了,酒席上不好看,女方没面子,要接亲人马上派人给补上。这些问题往往是一些无关紧要的问题,但是,女方不是一下子全部提出来,而是一件一件提出来,让接亲人解决了一个,马上又提出一个,其目的就是要给男方的气受,考验男方接亲人的耐心和诚心。

接亲的人经验不足,就往往让女方给难住了,让整个接亲队伍非常难堪。如果年纪太轻,做事不老到,面对这样的事不会处理,女方提出的要求,有求必应,不断地打发人回家去拿东西,让接亲人跑断腿。有一些年轻人血气方刚,女方提出一两个难题的时候,还能沉得住气,刁钻的难题提多了,脾气也上来了,容易把事情闹僵,甚至闹翻走人,耽误结婚的吉日良辰,有的还会造成不可挽回的局面。而一些年纪大的人,对于女方提出的刁钻难题,可是说水来土掩,兵来将挡,陪上笑脸,说尽好话。俗话说,伸手不打笑面人,再刁钻的难题,都能被这些善于临机应变的接亲人一一化解,即便有的东西真的拿少了,女方也不声张,而是悄悄地给补上,接亲的气氛也就和谐得比,也就顺利得多。

再说,让长辈和年纪大的人去接亲,女方认为男方非常重视,对女方非常尊重,而让年轻人去接亲,则被误认为是瞧不起女方,不把女方当一回事。

过去在农村,很多地方把送新娘的人称为送亲客,“送亲要小”这种说法也是相对而言的,有两层意思,一是说辈分不要比新娘大,二是年龄要比新娘小。通常来说,送亲送友的人之中,除了亲兄弟外,大多为女子。

一些地方的禁忌,姐不能送亲,姨也不能送亲,父母就更不用说了,也不能送。因此,很多农村的送亲客之中要有领头的,一般都是嫂子,包括亲嫂子和家族中的嫂子,也有的乡村不讲究这些,婶婶也可以作送亲的领头人。其他的人大多为平时村里玩得比较好的姐妹(只要不是亲姐姐送亲也可以),最好是还没有许配人家的女子。因此,旧时,很多农村的送亲客,人员的组成大多为既未婚又没有对象的女子。这就是所谓的“送亲要小”。

通常来说,接亲的队伍在新娘未出门以前,是新男一方去求新娘一方,他们话不敢多说,大气不敢多出。接到新娘子上路后,就是他们的天下了,尤其是抬嫁妆的人,迎亲队伍是往前走,还是在路上停下来歇息,由他们说了算。这样,我国旧时农村接亲时,流行一种很有趣的习俗,民间叫“戏弄送亲客”。

旧时,由于受到封建礼教思想中“男女授受不亲”的束缚,农村非常讲究男女有别,比如,男女不能同处一室,陌生男女不能同桌吃饭,不能随便搭讪,不能有任何肢体人的接触,连看人都不能久看等。因此,旧时未婚青年男子与未婚青年女子之间,几乎没有社交和接触的机会。但是,过去未婚青年男女,可以通过接亲和送亲的场合进行接触,而且被认为是正当的接触。

现在接亲,乡村道路非常发达,到哪里都通车,嫁妆用大车运输,接亲的人和送亲的人都坐小车(至少也坐中巴车),方便多了,也舒服多了。有的接亲队伍怕车子开得太快,沿途的人看不到他们的气派和风光,特意放慢速度,但是,用不了多久就可到新郎家里,这也是现代农村交通便捷的好处。

过去,接亲的队伍,除了新娘子坐轿子,少数新郎骑马外,都靠两条脚走路。新娘的嫁妆得靠抬嫁妆的人肩挑背扛。接到新娘的接亲队伍一路前行,开始行进的速度还很正常,可到了半路上,抬嫁妆的人就开始耍花招了。

上文说过,普通人家接亲抬嫁妆的人,通常优先为未婚的男青年,而普通人家送亲的人大多为未婚的女青年。这些抬嫁妆的未婚男青年,到了半路上就喊累,要停下来歇息。就这样,一路走到停停。开始时,送亲的人还耐得住性子,可歇息的次数多了,送亲的人怕耽误新娘进门的好时辰(过去农村习俗,新娘进新郎的门都挑选了吉时,不能耽误),就忍不住了,只好不断地去催促抬嫁妆的人快走。你越是催促,抬嫁妆的人就越喊累,越是故意拖延,或坐或躺在地上不走。到了最后,这些送亲客中的未婚女子,不顾羞怯,只好把坐在地上抬嫁妆的人拖起来,有的女子还会揪男子的耳朵。这样,这些未婚青年男女之间就有了近距离的接触,而这种接触,是不会有人说“男女授受不清”的话。

这些抬嫁妆的青年人达到目的后,干劲十足,抬起嫁妆在路上飞奔,当然也耽误不了新娘进门的良辰吉时。

通常来说,这场婚礼办完后,媒人那里的门槛让这些抬嫁妆的男青年踏破了,把自己看中的女子告诉媒人,并央求媒人去做媒。同时,刚完婚的新婚夫妇家里,也有为他们抬过嫁妆的人来央求,让新娘到女方家去说好话,敲边鼓。新娘也乐意帮忙,如果姐妹能嫁过来,自己就多了一个熟悉的伙伴,平时也就有了说知心话的人,不会太孤单。而女子因见过男子,也算有了“了解”,比从未见过的男子印象要深,如果心里有意,答应也就爽快。因此,旧时,一些村庄之间,联姻的人比较多,这就是其中的原因之一。这现象也就是我前文所提到的:“送亲要小,接亲要老”这条农村俗语所暗含的习俗,充分体现了旧时农村人的智慧和良苦用心。当然,这种习俗,大多只存在旧时的农村普通人家之间(并非所有的地方都有这种习俗)。

总之,“送亲要小,接亲要老”这条农村俗语,是在旧时社会背景下产生的习俗,留下来旧时代的烙印。现在时代不同了,与旧时农村社会有天壤之别,很多农村人对这种习俗也就不再那么讲究了。