俗语“夏至不下雨,寡妇把身许”,有道理吗?

我是力哥说农,夏至节刚过,气温逐渐攀升,黄淮海地区温度一度高达38摄氏度,几位老年人聚在村里的大树下,讨论着今年小麦的收成,麦子大丰收,农民心里高兴,说话表情都自豪,有的老农说了,夏至节没下雨,这秋季收成可就不好说了,俗语“夏至不下雨,寡妇把身许”,这句俗有道理吗?

夏至节既是二十四节气之一,又是古十一个节日,这一天太阳几乎垂直嫌弃北回归线,阳气最盛,也是太阳掉头南移的转折点,节气的特点就是气温开始升高,降雨增多,晴天与雨天具有鲜明的预示作用,民间俗语“夏至有雨,囤里有米”、“夏至无雨三伏热”、“夏至打雷三伏冷”,从这些俗语里我们看出夏至日不下雨,接下来一段时间都是万里无云的大晴天,预示秋季收成不好。

夏至节气的时候,北方地区的小麦基本收割殆尽,农民已经开始播种玉米、大豆、芝麻作物,大田的棉花也即将进入开花结铃期,干旱的天气不利于种子出苗及株体营养的吸收,所以农民面临浇水抗旱的严峻形势,而南方地区早稻扬花灌浆,中稻下秧栽植,雨水充沛的年份就是丰年的征兆,而干旱少雨作物大概率要减产受损。

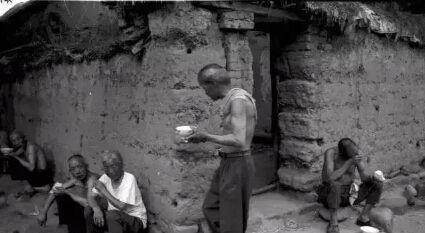

而古代人民生活指望的就是种地,那时生产力十分低下,风调雨顺的年份尚不能丰衣足食,若是遇到干旱少雨的年份,更是食不果腹,比如中学语文课本佃户杨白劳,一年辛苦,种地收入都不够缴纳给地主黄世仁,逼得杨白劳自尽,喜儿逃进深山躲藏;再比如白居易笔下的《卖炭翁》,为了生活,不得的伐薪烧炭南山中,而且还心忧炭贱愿天寒,不都是说种地收成不好,忍饥挨饿外,乃至被迫家破人亡。

而寡妇就是失去丈夫的女子,在古代,我们知道女人的地位很低,她们婚后的任务主要是相夫教子,赡养双亲,一个女人失去了丈夫就像天塌了一样,根本无法生活,即便现在女人能顶半边天,失去了丈夫的女人,也很难一个人很好的生活,放在过去,那不知道要难上几十倍,遇到灾荒年,她们为了生存,不用别人催促,也会主动的把自己外嫁过去,不然灾年能否挺过去都是问题。

这句俗语也有它的局限性,古时是农耕社会,人们衣食住行的来源就是种地,风调雨顺才能吃饱饭,而现在不一样了,农村仅靠种地生活的基本没有了,农历大多外出打工,一个月的工资抵得上种地一年收成,而且现在科技发达,干旱少雨可以通过人工降雨,根本不担心夏至大晴天,作物减产而缺吃扇喝,更重要的是娶媳妇更难,二婚的彩礼甚至比头婚还要高,更难娶。

综上,农村俗语“夏至不下雨,寡妇把身许”,是古时农民依靠种地生活,夏至不下雨预示接下来天旱少雨,作物减产,人们无法饱腹,失去丈夫的女人不得不把自己嫁出去,而放在现在已经截然不同,所以这句俗语如今已经失去他本来的意义。