俗语“老人是条龙,向谁谁家穷”,古人的劝世良言,有现实依据

传统文化博大精深,我们受到了传统文化的熏陶,生活中处处都蕴藏着传统文化的深刻内涵!

虽然普通的劳动人民,无法像古代的文人一样用优美的诗词来表达自己的情感,抒发自己的感悟,但是他们却在日常生活中,总结出了一套属于自己的语言文化,那就是俗语!

这种口语化的表达,让俗语文化能够更久远的流传,虽然很少见记载俗语的古籍,但是这种口语化的俗语文化,却依旧可以在我们生活中源远流长。足以证明,俗语中所蕴含的传统文化,必然有着深刻的智慧!

古人讲“老人是条龙,向谁谁家穷”,这句话虽然看似没有道理,首先为什么说老人是条龙呢?还说老人爱着谁,帮着谁,谁就会穷。但若是仔细想想,我们就能够发现,这句话中其实蕴藏着非常深刻的人生哲理!

在古人的理解中,不仅仅是古人,放到了现在,这句话也是很有道理的!我们现在主张不要溺爱孩子,一个在温室里长大的孩子,怎么能够经得起社会的捶打?只有经历了烈火的淬炼,才能够成为一块好钢!

自古以来,因为溺爱孩子而导致孩子经不住社会的捶打,最后一事无成的例子很多!

比如说是刘备的孩子刘禅。刘禅小时候颠沛流离,长大后,刘备的生活也安稳了许多。或许是为了弥补当初摔刘禅的无奈,刘备对刘禅十分疼爱。以至于没有给刘禅历练的机会。在诸葛亮当政之后,更是为了报答刘备的知遇之恩,对刘禅也是当成温室里的花儿。这些老一辈的呵护,让刘禅没有真正地参与到治国理政当中,所以才造成了蜀国的衰亡。

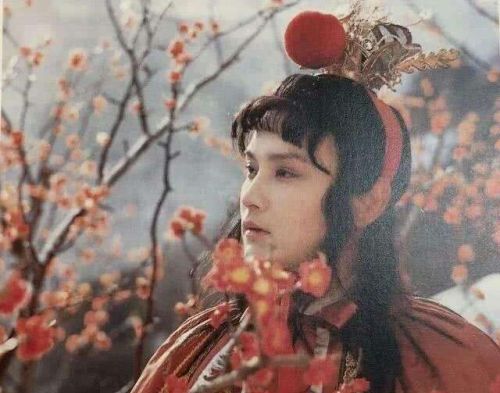

再有便是《红楼梦》里的主角薛蟠和贾宝玉!

薛蟠是薛姨妈的孩子,薛宝钗的哥哥,由于从小没有了父亲,薛蟠是薛家的独苗,自然仗着家里的威势和薛姨妈的宠爱为非作歹。

贾宝玉更不用说,作为贾家的孙子,贾母和王夫人的掌中宝,自然是宠爱的没边儿。任由他玩闹戏耍,任由他在内宅厮混,根本没有想到这种溺爱的背后,有着怎样的危机。

如果你看过《知否,知否,应是绿肥红瘦》这部以宋代为创作背景的影视剧,你就会发现,这部剧中常常会出现这样的一句话“父母之爱子,则为之计深远”!

这句话其实是出自《战国策》其中的一篇《触龙说赵太后》。赵太后溺爱自己的小儿子,不愿意将小儿子送到齐国,但是有一位大臣叫做触龙,在劝谏的时候,便说“父母之爱子,则为之计深远”。意思是,我们虽然要对孩子疼爱,但却不能够溺爱,真正的爱孩子,必然是要为他想到今后的生活!

老家的邻居就是这句俗语最典型的例子。

老人家有四个孩子,三儿一女,老人最喜欢的就是小儿子,或许是老来子的缘故,对这个小儿子宠得没边儿!以至于,小儿子成人之后游手好闲,老两口为了给他娶媳妇费劲了心思,想着他在结婚之后能够收收心。但小儿子依旧还是老样子,没钱了就到老人家里来要钱。有一天,邻居还见过他带着两个人来老两口家要钱,或许是债主上门吧,具体的情况人家也不会跟我们这些外人说!

所以说,老祖宗的教导其实不在于语言的形态,无论是诗词歌赋,名言警句,还是民间的俗语文化,能够传承到现在的,必然都是老祖宗留下的最深刻、最富有哲理的文化!无论是“老人是条龙,向谁谁家穷”,还是“父母之爱子,则为之计深远”,都是老祖宗留给我们的智慧结晶!