释教教诫学徒所分的科目

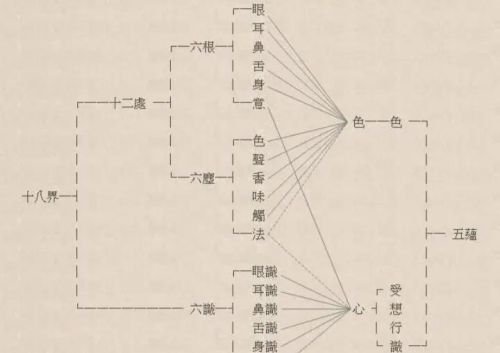

释教教诫学徒所分的科目,分别指“五蕴”、“十二处”、“十八界”,要求从这三方面观察人及其面对的世界,目的就是根据地众生“开悟”的不同情况,破“我执”之谬,立“无我”之理。

五蕴则分别代表色蕴、受蕴、想蕴、行蕴和识蕴,是人存在的基本要素。色蕴即为形体,肉身,受蕴即为五感,想蕴即为思绪,思想,行蕴即为意志,志向,识蕴即为辨别是非不同的能力。由于这些人存在于世的基本要素,人能够经历生理以及心理的痛苦,在之后的三谛中,佛祖又解释了一切痛苦的根源皆为欲望,欲望的构成和产生以及杜绝欲望从而涅槃的方法,使大家可能对佛教有一个很大的误解,就是认为佛教主张绝对禁欲,包括生存的欲望,其实不是这样的,虽然佛教有苦行这个分支,但并非主流,佛祖当年游历时也尝试过苦行,但对肉体的伤害过大,反而更加痛苦,要知道所谓欲望,是有需要和想要两种,前者是生命留存于世必须获得的东西例如吃食,后者是保障基本生存需求后的额外品,例如金银珠宝,名贵衣着,佛祖是希望 能够尽量杜绝第二种欲望。

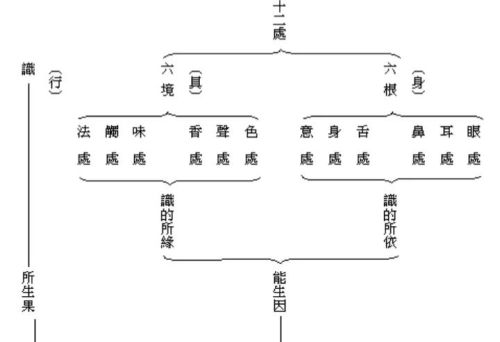

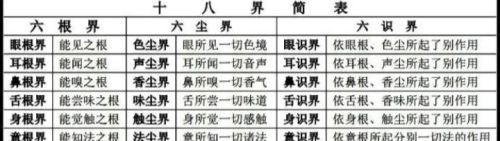

十二处:眼根、耳根、鼻根、舌根、身根和意根,再加色尘、声尘、香尘、味尘、触尘和法尘。前六处为六根,系属主观之感觉器官,为心、心所之所依,有六内处之称,后六处为六境,属客观之觉知对象,为心、心所之所缘,称六外处。此十二处摄尽一切法,若配于五蕴,眼、耳、鼻、舌、身、色、声、香、味、触等十色处,相当于色蕴,意处即为识蕴,赅摄六识及意界之七心界,法处为受、想、行三蕴,即赅摄四十六心所、十四不相应行、无表色及三无为等六十四法。

十八界:六根、六尘,再加上六识。根尘相对便生出六识:眼识、耳识、鼻识、舌识、身识和意识。十八界是以人的认识为中心, 对世界一切现象和事物所作的分类。 其中的六根有认识功能, 六尘作为认识对象,六识则为随生的感受与观念。 总起来说, 此十八界依次为:眼界、耳界、鼻界、舌界、身界、意界; 色界、声界、香界、味界、触界、法界;眼识界、耳识界、鼻识界、舌识界、身识界、意识界。十八界是一切不善法的根本,是一切苦厄烦恼的原因。世间一切事物无不因为这根境识三种作用变化,而互成因果,展转无穷。只有修得甚深般若妙法,慧眼时刻观照,才能证到真空妙境,由是摆脱一切根尘识界,了然本来是空。