元青花瓷器为何如此稀少 精品元青花欣赏

【元青花瓷器介绍】元青花瓷(又称元青花),即元代生产的青花瓷器。青花瓷生产于唐代,兴盛于元代。成熟的青花瓷出现在元代的景德镇,纹饰最大特点是构图丰满,层次多而不乱。元青花瓷大改传统瓷器含蓄内敛风格,以鲜明的视觉效果,给人以简明的快感。以其大气豪迈气概和艺术原创精神,将青花绘画艺术推向顶峰,确立了后世青花瓷的繁荣与长久不衰。 代 景德镇 瓶、罐之类器型,采用分段制胎,然后再用胎泥粘合而成,粘接处器表往往突起,给人以不平之感,外壁接痕经打磨,但内壁接痕仍清晰可见,器物颈部内侧略加切削,内壁均不修削,所以在器里的底、腹、口等处胎体接痕表现明显。一般器物的足边不规整,有弯曲现象,说明元代制胎时不讲究修坯,因此显得成型工艺较粗糙。但小型器物也有精致者,胎质显得洁白细腻。削足处理方法常见底足足端外墙斜削一刀,大器足底宽厚多为挖足,挖足有深有浅。器物圈足不十分整齐,呈弯曲状。器底可见螺旋状的切削痕,大瓶、大罐的底部旋削纹较粗、较疏,盘和碗的切削痕较细、较密。底部和圈足内外粘有窑砂,有些已熔入釉中。高足杯的高足与杯身以泥浆拼接,交接处可以看见黄色或浆色挤压泥浆,杯把足端的圈足厚薄不一。子扣套合结构的盖,采用子扣与器盖先成型后粘接工艺,盖上能清晰地看见接痕。碗的底部胎体较厚重,足内露胎,中心微微突起,俗称“脐”状,实为拉坯痕迹。瓶、罐等大型器物底部中心处常见一内凹的圆点,在烧制大器时,为防止塌底,需在底部中心或稍偏处放一个用耐火土做成的圆饼或圆圈作支点,圆点就是由此形成的。大罐底部多为宽圈足,不规整,有的底中心有较浅的螺纹痕迹。一般大件器物胎体厚重,但重量适中,如超重或超薄都值得考虑。

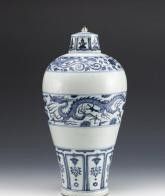

【元青花螭龙双耳人物盤口瓶】

元青花螭龙双耳人物盤口瓶【完整器】,高37.5厘米,口8.5厘米,底12.8厘米,器体鼓腹直径较肥大、颈部、腹部、底部接胎外壁接痕清晰可见,《周亚夫细柳营》人物故事纹,存世甚少的元青花瓷器中,绘有 人物 故事题材的更是凤毛麟角。

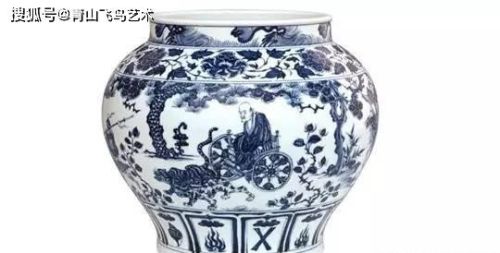

【鬼谷子下山】元 青花 大罐是全球仅存的八件元青花人物故事瓷之一,国家一级文物。瓷罐高27.5cm,口径21.5cm,腹径34.5cm,足径20.6cm,素底宽圈足,直口短颈,唇口稍厚,溜肩圆腹,肩以下渐广,至腹部下渐收,至底微撇。绘有“鬼谷下山”图,传神生动,画工细腻,堪称元青花绝世珍品。

主体纹饰为“鬼谷子下山图”,描述了孙膑的师傅鬼谷子在齐国使节苏代的再三请求下,答应下山搭救被燕国陷阵的齐国名将孙膑和独孤陈的故事。元青花人物故事瓷是中外藏家梦寐以求的无价之宝,千年来无数人尝试仿烧,但从器型、画风、神韵等各方面都无法与原型相比!此罐使用进口钴料苏泥勃青绘出的青花纹饰共分四层,第一层颈部:饰水波纹;第二层肩部:饰缠枝牡丹;第三层腹部:为“鬼谷子下山”主题纹饰;第四层下部:为变形莲瓣纹内绘琛宝,俗称“八大码”。主题画面描述了孙膑的师傅鬼谷子在齐国使节苏代的再三请求下,答应下山搭救被燕国陷阵的齐国名将孙膑和独孤陈的故事。鬼谷子端坐在一虎一豹拉的车中,身体微微前倾,神态自若,超凡如仙,表现出他运筹帷幄之中、决胜千里之外的神态。车前两个步卒手持长矛开道,一位青年将军英姿勃发,纵马而行,手擎战旗,上书“鬼谷”二字,苏代骑马殿后。一行人与山色树石构成了一幅壮观而又优美的山水人物画卷。整个青花纹饰呈色浓艳,画面饱满,疏密有致,主次分明,浑然一体。人物刻画流畅自然,神韵十足,山石皴染酣畅淋漓,笔笔精到,十分完美,正如孙瀛洲先生所说的:“元代瓷器‘精者颇精’”。

【元青花釉面有哪三种】(一)影青釉又称青白釉,在元代早中期青花上使用,用国产青料。元末青花瓷的青白釉是影青釉的衍生物,和元代早中期青花的影青釉或青白釉有所区别。釉面泛灰或泛黄,釉层光泽较强,或为亚光,除了烧成技术欠缺外,还与釉层中釉灰比例较高有关。元代青花瓷施青白釉,莹润透明,胎骨表面上能看到细密的皮壳层,釉面不光滑,用手握摸有凹凸不平感。器身胎釉微闪青蓝,温润中略显淡蓝,除足圈显水绿色外,器身胎釉往往显出淡牙黄色,有时显出乳浊白色,它的显色会随空气中的湿度、温度的变化而微显不同。元期青花瓶、罐类,斜光透过胎釉会略显出无规则的米白色丝线条纹,也称釉纹饰。元期釉下青花上无气泡,温度偏高时胎釉显干,但有时会出现微弱冒汗现象。元期釉面的显色似有活性之感。

(二)白釉从14世纪中的至正年间开始使用,用进口青料。釉面白中泛青,釉色莹润透亮,光洁滋润,积釉处显鸭蛋青色,釉色亮度时常会有闪动感,足圈釉面显出淡淡的水绿色。具有恰到好处的透明度、光亮度和色泽,能更好地衬托青花的表现力。

(三)卵白釉元末青花上开始使用,釉层乳浊,用国产青料,多小型器,以高足杯、碗、钵、小罐类居多,这些器物的外圈往往留下浸釉时手抓留下的指痕。元青花除玉壶春瓶器物外,底部一般无釉。底部露胎的有大小,形状不一的釉斑。高足杯的高足内侧近底处有一圈宽窄不等的釉痕。梅瓶等细身类瓶内侧口沿下素胎。大罐内壁以荡釉法施釉。器盖内侧素胎,浅土黄色,见细微釉斑。元青花器体釉面基本较平,大型琢器在胎体的粘结处釉面微微凸起,器里口部釉厚薄不匀,釉薄处显米黄色。从残器看,瓶的颈部以下器腹内无釉,瓶、罐的底部或高足杯、碗的足内常见一块块的釉斑,每块釉斑周围或足边及缩釉处都呈现出浅色的火石红边线。器物口边有的有毛边现象(即小气泡破裂状)。器表有的釉面有缩釉现象,不严重,属于少数现象。釉面手感温润如玉,光感柔和不刺目,如过于光亮或有较强的光亮点,则值得考虑。