传统建筑中的大木作品有哪些(传统建筑中的大木作品)

中国传统建筑中的大木作

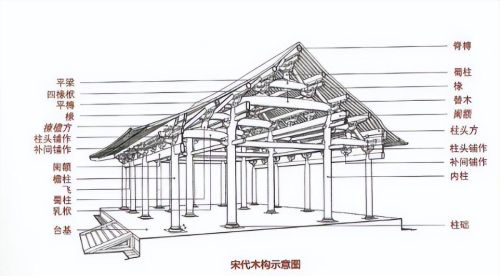

大木作是我国木构架建筑的主要结构部分,是一种通过榫卯技术连接起不同构件、轻巧高效的框架式承重体系。木制构件依位置与功能不同,主要有柱、梁、额、枋、檩、斗拱、椽、飞等,一般统称为大木作。

由《考工记》所载“攻木之工七”,可知周代木工已分工很细,以后各代分工不同。宋代房屋的附属物平暗、藻井、勾阑、博缝、垂鱼等的制作,归小木作,明清时则归大木作。宋代大木作以外另有锯作,明清也归大木作。木构架房屋建筑的设计、施工以大木作为主,则始终不变。

柱

柱是一种垂直支撑构件,在木构建筑中通常采用单棵树木的主干制作而成,是核心承重构件之一。单层建筑中的柱一般上承斗拱、梁枋,下接柱础及台基,负责承托整个建筑,并将荷载传递至地面。依位置不同,位于檐下的称檐柱,位于室内的称金柱或内柱。柱的造型通常顺应木材的自然形状,上细下粗,但南北朝时期,亦曾有特殊的梭柱出现。

梁

梁是指进深方向的水平承力构件,负责逐层承托整个屋面的重量,并通过与柱的交接,将荷载传递至柱身之上,同为核心的承重结构。梁依据清代的命名规则,常见有三架梁、五架梁、七架梁。与之对应,宋代则称为平梁、四椽袱、六椽袱。历代官式建筑的梁无论外观抑或断面,多为方正平直的矩形。而江南民间建筑中则多见秀丽灵巧的圆弧造型,称为月梁。

额、枋、檩

额与枋指的是在面阔方向承接斗拱或檩的水平承力构件。宋代称其较大者为额,较小者为方。清代将较大者称为额枋,较小者称为枋。木结构最上部,与额枋平行,直接承托椽、飞与瓦面的水平承力构件,宋代称为博或方,清代称为檩或桁。额、枋、檩三者通过与梁柱及斗拱交接,形成了完整的框架式结构,得以有效传递荷载,完成结构作用。

椽、飞

椽位于建筑顶部的檩之上,一般为圆形或方形的细长木条,分段固定于两根檩之间。其作用形同人体的肋骨,覆盖了整个梁架上部,形成稳定的基面、用以承托各类屋顶构件。飞亦称飞椽,实为椽的延长,一般以方形木条附于椽之上,可以进一步增加屋面外延,增强遮蔽风雨的能力。飞椽通常仅出现于唐代以后的建筑之上,这也成为判定建筑年代的重要标志。

屋面构造

传统建筑的屋面依时代与地域不同,存在多种做法。明清时期北方官式建筑在椽飞之上会铺设一层薄木板,称为望板,之上再铺设由石灰黏土、细沙混合而成的三合土防水保温层,称为苫背。重要的皇家建筑会以铅锡薄片铺砌于屋顶,增加一层防水层,称为锡背。

苫背上方就是以灰浆黏结砌筑的屋瓦与脊饰。早期屋面做法较为简单,于椽飞之上直接置薄砖,称为望砖,其上再铺砌屋瓦。此种做法利于散热,明清时期仍流行于南方建筑中。

(注:文章仅作知识分享,部分图源自网络,如有版权问题请联系删除!)

古建家园--古建中国,以古建筑传统优秀文化为核心的文化建筑互联网创新平台!以线上+线下模式,建筑+互联网+文化,传承与发扬建筑文化,把传统优良文化植入到建筑材料中,让建筑从源头上有文化,将中华上下五千年文化的精髓与现代科学技术古今结合、中西融合,应用于现代建筑行业,倡导将优良的传统文化走入大众的衣食住行。

温馨提示:通过以上关于中国传统建筑中的大木作内容介绍后,相信大家有新的了解,更希望可以对你有所帮助。