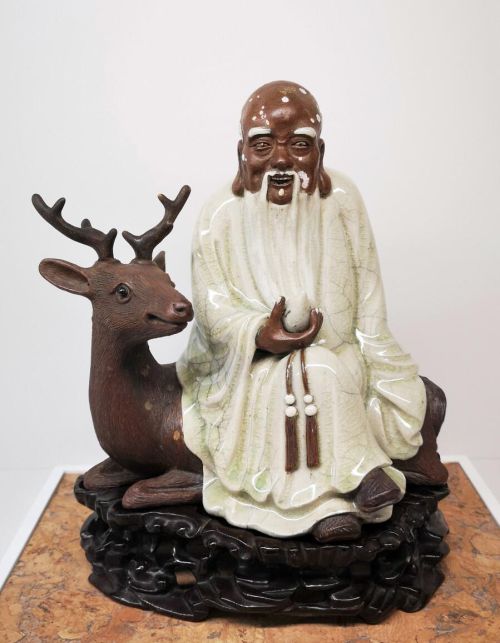

老子,以德报怨(老子的以德报怨何解)

老子思想之“以德报怨”

《老子》在六十三章中说:大小多少,报怨以德。意思是不计较人家对我恩怨多少,我总是以“德”相报。

《老子》在六十二章中说:人之不善,何弃之有?意思是即使人有不善的行为,哪能舍弃他呢?

《老子》又说:圣人无常心,以百姓心为心。善者吾善之,不善者吾亦善之,德善。信者吾信之,不信者吾亦信之,德信。圣人在天下,歙(xī)歙为天下浑其心,百姓皆注其耳目,圣人皆孩之。(《老子·第四十九章》)

意思是:有道之人无私无偏,不固执个人之见,以百姓之心为己之心,以百姓利益为上,对善良的人,我以善心相对待,对不善良的人,我也以善心相对待,这样可以使不善良的人转而变为善。对于诚实的人,我以诚信对待,对于不信实的人,我仍以诚信之心相对待,使不信实的人转变为信实的人。有道之人在天下处处内敛谦虚,不分尊卑,其心与万民之心浑为一体。而常人多专注于耳目之见闻,限于个人之私利,有道之人则如初生的婴儿,无私无欲,天性浑然纯朴。本章“德善”,得到了善,感化使不善的人为善。“德信”,使不信实的人为信实的人,德即是得到的意思。“歙”和谐的样子。“孩”,像孩子一样,或者以孩子相对待。

重在说明以德报怨,与人为善的道理。唯有以德报怨之精神才可教化万民,当然至于以德报不善的方式只要心存善意为前提,方式也可以以直相报,明白告诉对方的不善、不忠、不良、不正、不义的行径,也可以通过信而后谏的方式,先取得对方对你的信任,在信任的基础上以恰当的方式,在适当的场合进行批评,当然也不排除当头棒喝,冒出一身冷汗达到对不信者的教育,因材施教。

在人与人相处当中,有以德报怨、以直报怨,还有以怨报怨,这三种方式是有区别的。但是以德报怨与以直报怨较为接近,两者都是建立在道德、与人为善的前提下,在方式方法层面有区别。以德报怨,待人不管其善与不善,其诚实还是不诚实都是一种方法,以善待之、以诚待之。所以孔子曾经反对说如果以德报怨,何以报德,并提出了以直报怨的思想。要理解以直报怨,关键在于对于“直”的理解。“直”在《论语》当中有三种含义,一是真实之意,不说谎话,有就有,没有就没有,孔子批评说那个叫微生高的人,别人向他借醋,他家没有醋,反过来向邻居借醋,然后再把醋借给向他借醋的人,微生高这个人不真实。“直”的第二个意思是真情。孔子说一个人如果对一个人有怨恨之情,如果不表达出来,反而以一种友好的感情对待这个人,孔子认为这种行为是可耻的。但是在表达这种怨恨之情或者不满之情或者一种批评时,如果不能以恰当的方式,寻找恰当的时机肆意发作,孔子认为这种“直”就会变成“直而无礼则绞”,意思是过于直率批评别人,不考虑场合、方式、方法会显得刻薄。这就是“直”的第三种意思即有度恰当的批评。

从对上述“直”的理解当中,我们会发现“以德报怨”与“以直报怨”的相同处与相异处。相同处在于都是以良善为出发点,让人变好变善;不同处在于方法层面,以德报怨是以顺从别人之意来表达,如果用相生相克来说明即是以相生的方式表达,而以直报怨却是以相克的方式来表达,通过点到为止、敲山震虎等方法在恰当的时机、恰当的场合批评对方,使之改变、使之觉醒,不要再执迷不悟。

而以怨报怨从主观上而言只是一种自然的报复心态,也许在客观上具有惩恶扬善的积极意义,但是境界并不是很高,将自己置于一种与对方同等的位置,还会产生怨怨相报何时了的后果。【雷原】

温馨提示:通过以上关于老子思想之“以德报怨”内容介绍后,相信大家有新的了解,更希望可以对你有所帮助。