“以意逆志”说(以意逆志什么意思)

讲谈《传习录》157:”以意逆志”读书法

来书云:“此心未发之体,其在已发之前乎?其在已发之中而为之主乎?其无前后、内外而浑然之体者乎?今谓心之动静者,其主有事无事而言乎?其主寂然、感通而言乎?其主循理、从欲而言乎?若以循理为静,从欲为动,则于所谓‘动中有静,静中有动’,‘动极而静,静极而动’者,不可通矣。若以有事而感通为动,无事而寂然为静,则于所谓‘动而无动,静而无静’者,不可通矣。若谓未发在己发之先,静而生动,是至诚有息也,圣人有复也,又不可矣。若谓未发在已发之中,则不知未发、已发俱当主静乎?抑未发为静而已发为动乎?抑未发、已发俱无动无静乎?俱有动有静乎?幸教。”

来信写道:“此心喜怒哀乐未发之体,具体是指在已发之前呢,还是在已发之中并主宰着已发呢,还是不分前后、内外而浑然一体呢?现在所说的心的动静,主要是针对有事无事说的,还是主要针对寂然不动、感应相通上来说的,还是针对循理、从欲来说的呢?

如果认为循理是静、从欲是动,那么,所谓的‘动中有静,静中有动’,‘动极无静,静极无动’,也就说不过去了。如果把有事而感应当作是动,无事而寂然不动当作是静,那么,所谓的‘动而无动,静而无静’,也就说不通了。如果说‘未发’在‘已发’之先,那么未发为静,己发为动,那就有个由静而动的过程,那就等干有一个“息”的时候,而又讲天理至诚无息,这不矛盾吗?这不是圣人也是有一个本心放失然后又明觉而复日本性至诚的时候吗?如此,那圣人不也跟常人一样吗?

这段陆原静纠缠“动静”“未发”“已发”概念,让人看得眼花缭乱。其实就是王阳明心学所以说韵“天理”“心即理”的观点。

“未发之中”,即良知也,无前后内外,而浑然一体者也。有事、无事可以言动、静,而良知无分于有事、无事也。寂然、感通可以言动、静,而良知无分于寂然、感通也。动静者,所遇之时。心之本体,固无分于动静也。理无动者也,动即为欲。循理则虽酬酢万变,而未尝动也;从欲则虽槁心一念,而未尝静也。“动中有静,静中有动”,又何疑乎?有事而感通,固可以言动,然而寂然者未尝有增也;无事而寂然,固可以言静,然而感通者未尝有减也。“动而无动,静而无静”,又何疑乎?无前后内外而浑然一体,则至诚有息之疑,不待解矣。未发在已发之中,而已发之中未尝别有未发者在;已发在未发之中,而未发之中未尝别有已发者存。是未尝无动、静,而不可以动、静分者也。“心即理”,心的本体原是没有动静之分的,就其妙用无穷而言就叫作动,就其永恒不变而言就是静。

王阳明说,心“酬酢万变,而未尝动也”;此心喜怒哀乐“未发之中”是天理,也即良知,它浑然一体,没有前后内外之别。心和天理是永远如如不动,只是“必有事焉”。但天行无常,理无妄动,心即理,循理常定常静;如果理动,就是循于私欲,就会妄动。

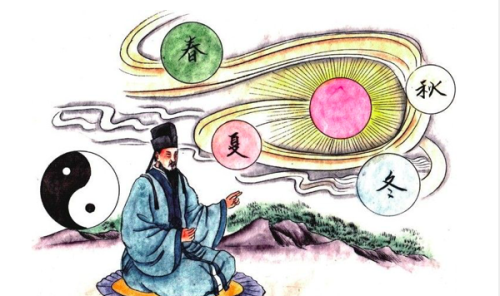

究竟什么是动静呢?王阳明解释说:春夏秋冬变化无穷,都可以说是阳和动;春夏秋冬的本体永恒不变,都可以称作阴与静。

动静是人遇到事情的感觉,因时而异,有二种情景:一是有事、无事时,二是寂然、感通时。人遇事时可以本心感应相通,固然可以称作是动,然而那恒静恒照的本体未曾增加什么;人无事时本体寂然,固然可以说是静,然而那恒在恒照的本心感应相通也并未减少什么。

凡观古人言语,在以意逆志而得其大旨。若必拘滞于文义,则“靡有孑遗”者,是周果无遗民也。周子“静极而动”之说,苟不善观,亦未免有病。盖其意从太极“动而生阳,静而生阴”说来。太极生生之理,妙用无息,而常体不易。太极之生生,即阴阳之生生。就其生生之中,指其妙用无息者而谓之动,谓之阳之生,非谓动而后生阳也;就其生生之中,指其常体不易者而谓之静,谓之阴之生,非谓静而后生阴也。若果静而后生阴,动而后生阳,则是阴阳、动静,截然各自为一物矣。阴阳一气也,一气屈伸而为阴阳。动静一理也,一理隐显而为动静。春夏可以为阳为动,而未尝无阴与静也;秋冬可以为阴为静,而未尝无阳与动也。春夏此不息,秋冬此不息,皆可谓之阳、谓之动也。春夏此常体,秋冬此常体,皆可谓之阴、谓之静也。自元、会、运、世、岁、月、日、时以至刻、杪、忽、微,莫不皆然。所谓动静无端,阴阳无始,在知道者默而识之,非可以言语穷也。若只牵文泥句,此拟仿像,则所谓心从《法华》转,非是转《法华》矣。王阳明的回答没有什么新意,长篇累牍,引经据典,说的都是不是废话的废话。可取的,就是强调如如不动的“心即理”的“不动心”。须搞清楚的,“心即理”的“不动心”看似动,实际上是人“意”接近了它,表现出来是“动”,而不是这个“心即理”的“不动心”动了。明白了这个道理,也就理解了王阳明给陆原静说的“以意逆志”读书法。

《孟子·万章上》第四章:“故说《诗》者,不以文害辞,不以辞害志。以意逆志,是为得之。如以辞而已矣,《云汉》之诗曰:‘周余黎民,靡有孑遗。’信斯也,是周无遗民也。”大意:解说《诗经》,不能因为文字而破坏了文义,不要因为文义而违背了本心。只有借着读书理解的意思反求于本心,才会领会书之本义,也才会了然于心。如果仅凭文义上通了就认为足够,那么拘泥于《诗经·云汉》说的“周余黎民,靡有孑遗”,就会把“靡有孑遗”理解为周朝真的没有遗民。周敦頤用“静极而动”,来指这个“心即理”的“不动心”,就是错的。

看古人的语言文字,必须从意识层面反求于本心,才能明白文字本旨。如是,正如王阳明引六祖的话“心过法华转,心悟转法华”。

温馨提示:通过以上关于讲谈《传习录》157:”以意逆志”读书法内容介绍后,相信大家有新的了解,更希望可以对你有所帮助。