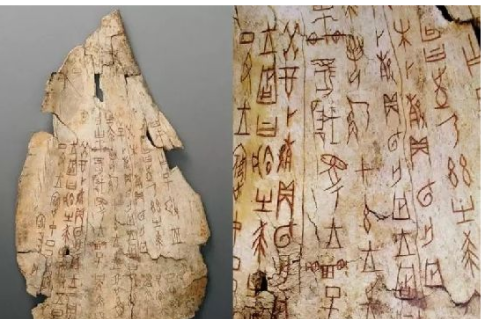

甲骨文结绳记事的由来(甲骨文结绳记事)

重新发现甲骨文中的结绳符号,甲骨文是结绳文字

在甲骨文研究上,我提出了一个颠覆式观点,甲骨文不是象形文字,而且借符文字、契约文字。在甲骨文之前,中国早已存在成熟的符号表达系统,但是这套系统与语言无关,不是用来表达语言的,而是用来表达“意”、“义”的,也是用来表达道义的。这就是“文以载道”、“立象以尽意”(《周易 系辞》)。“文”、“象”同义,指就是甲骨文之间的成熟的符号系统。

“立象以尽意”中的“象”指的是易经的卦象,就是八卦符号。在汉字出现之前,易经的传承载体只有八卦符号。易经的早期阶段只要八个卦,每卦有三画(三爻),后来发展成64卦,每卦6画。每一爻是一个符号,每一卦也是一个符号,因此在八卦中有32个符号,64卦卦中则有448个符号。

在汉字被使用以前,易经正是通过32个或448个八卦符号进行记录和传承易经思想的,记录和传承道的(文以载道)。对每一个符号都赋予了意义,这些意义则是用语言来表达的。因此,那时易经思想的整体表达方式是“文+言”。语言与符号相配套,两者结合在一起才组成完整的信息。

后来,汉字被普及应用之后,“文+言”中,“言”的部分就逐渐文字化、书面化了,易经也就慢慢地成为了一本书,叫《周易》。而且易经的文字化又是分两步完成的,第一步是经文,第二部分是传。

也就是说,从易经内容上说,实际上是包含着三种形态的:卦象、经文、传。这也是易经发展的三个阶段。同时,这三个阶段也对应着中国文、字发展的三个阶段:文、微言文、文言文。卦象是文,经文是微言文,传是文言文。

要准确理解从文到字的演变,以及字的形态的演变,还必须弄懂甲骨文之前的另外一套符号系统:契约符号系统。

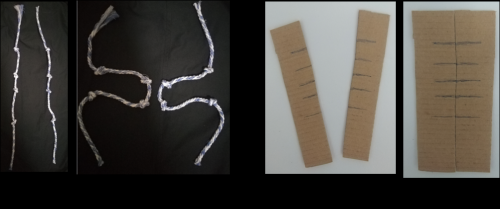

《周易 系辞》说:“上古结绳而治,后世圣人易之以书契。百官以治,万民以察”。这里的结绳和书契是契约的两个最原始形态,结绳是一对打着绳结的绳子,书契是一对刻有契齿文的小木片。结绳而治、书契而治,也就是契约而治。

“契约”的“契”就是书契,“约”就是绳子、结绳,“契约”一词的本义就是指书契和结绳。

签订契约后,一对绳子或书契由分由契约双方所持有。所形成的固定程式是,债权人持右绳或右契,债务人持左绳或左契。契齿文刻写在一对并排放置的书契上,分开后,完整的契齿文就分为两半,左边的为左契,右边的为右契。

一对结绳是完全相同的,在契约到期后,履履行契约时,需要对两绳进行对比。在对比时,绳子如何摆放也形成了固定的程式。摆在左边的叫左绳,摆在右边的叫右绳。当然,书契也需要比对。这种比对主要是作为债务方的左方,对作为债权方的右方所持有的右绳、由契是否是原先的。即检测右绳是否与左绳相同,右契是否与左契相合。因此,契约也叫“合同”。右绳、右契就相当于是借据、存单。

结绳上的绳结和书契上契齿文的横线(齿),其实都是抽象的数字符号,用来表达数字,指代标的财产的数量。尽管绳结是实物的、三维的,也是抽象的数字符号,与算盘珠子等同。

符号是否抽象,并不在符号本身,而在符号所表达的思想、内容。之所以说绳结和契齿文都是抽象符号,原因它们所表达的内容是抽象的数字。数字是抽象的,它可以选择合适的符号来表达,把抽象的数字的内涵赋予到这个符号之上。

同时,结绳和书契本身也抽象符号,是建立在数字基础上的衍生符号。因为,结绳和书契的信息记录能力极为有限,仅仅是中指代标的财产数量的数字。对于更详细的契约条款,则只能是口耳相传的语言。因此,结绳和书契更多地是一种符号和象征,是信用、信任、诚信的象征。

因此,结绳和书契的表达方式,与易经是完全一致的,也是“文+言”。这里的“文”就是结绳和书契符号。

结绳和书契本身就是符号。同时两者的外部特征,以及相关程式,也是都可以被符号化。

尽管结绳和书契符号,象易经的八卦符号一样,也都是文,但是,当甲骨文出现时,八卦符号并没有进入甲骨文的字形中去,而结绳和书契符号却成为关键字形结构,而进入到甲骨文中去。甲骨文字形从根本上来说,是来自对契约符号的借用、继承。

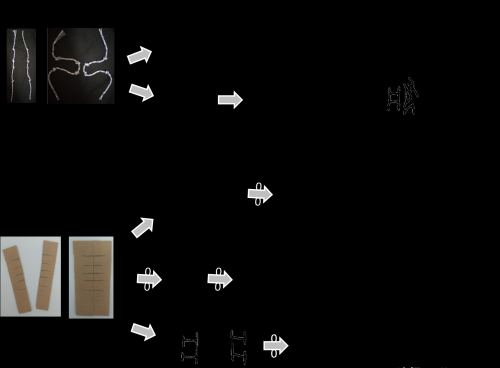

下面通过具体的例子来展示,结绳符号和契约符号是如何进入甲骨文字形中去的。

结绳在进行比对时,其摆放形成了固定的程式、模式。《说文解字》保留一个字“”,字形是“卿”少了中间部分,也与卿同音。许慎对这个字的解读是:“,事之制也。从卩㔿”。徐灏在《说文解字段注笺》中进一步补充到:“许以卩㔿为符节之合形。凡官守以符节为信,故曰事之制也。”

罗振玉却在《增订殷墟书契考释》中说:“此嚮背之嚮字。,象二人相嚮,犹北象二人向背。许君谓‘事之制’者,非也”。

是由卩㔿所构成。《说文》:“卪,瑞信也”,“㔿,卩也”。卪同。朱骏声《通训定声》:“㔿,从反卩,合卩之半也”,即能相副合的两半符节的左边一半。

罗振玉《增订殷墟书契考释》:“卩亦人字,象跽形”。

“瑞信”、“符节”是书契的升级版,本质还是书契,还是契约。显然,许慎保留了极为重要信息,㔿、卩都是符节、瑞信,也都是契约,而则是契约相合时的状态。“事之制”,应该是契约在相合时的固定程式。

作为所谓的“甲骨四堂”之首的罗振玉,犯了很大错误。他认定甲骨文是象形文字,其字形来自对具体物品的象形,用“望文生形”的方法去研究甲骨文的字源。看到卩的甲骨文象一个跪坐着的人,然后就将卩解读成人,将解读成一对相对跪坐的人。然后很轻浮地否定了许慎的记录。

事实上,综合各方面资料看,“卩”更可能是结绳之右绳,“”则是一对结绳在比对时的摆放形态。象跪坐的人只是意外巧合而已。

结绳是契约的最早形态,后来又出现了书契,再后来出现玉瑞、符节,依然属于书契的范畴。因此,人们用作为结绳之右绳的卩去称呼所有的契约。

“卩”是最重要的结绳符号,甲骨文在造字时进行了直接的借用。甲骨文“令、女、邑、印、服”,都包含着卩字符。

甲骨文“令”,上面是“合字头”,相当于合,下面一个卩。意思是,债权方拿着右绳,要求债务方相合,即履行义务、还钱。因此,“令”的意思是命令,但是这种命令并非基于强权,而是基于契约和信用。右绳,作为借据,是债务方的信用承诺。

甲骨文“女”的主体结果也是卩字符,是取义于作为借据的右绳的滋生利息的能力。女人也有生的能力,用右绳的生息能力,去指代生孩子的能力。女人和借据一样,都具备生的能力,女人生的是孩子,右绳生的利息。

甲骨文邑的字形是上年一个方形,下面一个卩。卩在这里泛指结绳、契约,方形则是一个有边界的区域。整体意思是,使用、遵行结绳的区域。也可以说是实施“结绳而治”的区域。

印的甲骨文字形为手拿卩,即手持右绳。右绳就是借据、凭证。因此,印的原始义项就是凭信、凭证。同时,作为凭信的右绳,必须能与左绳相同,“心心相印”的“印”就是相同,与左右绳相同一样的相同。

甲骨文服的字形结构,是一个凡,然后是手持卩,这个字与令非常接近。“凡”是通过比对后,左右绳完全相同。整个字形的含义就是,债务方拿着右绳来要账,债务方比左右绳后,发现完全相同,在这种情况下,必须服从债务方的要求。事实上,这个要求也是债务人此前的信用承诺。服和令一样,都是基于契约的,基于信用的,没有丝毫的强权。“服”的字形中就包含了“以德服人”的内涵。

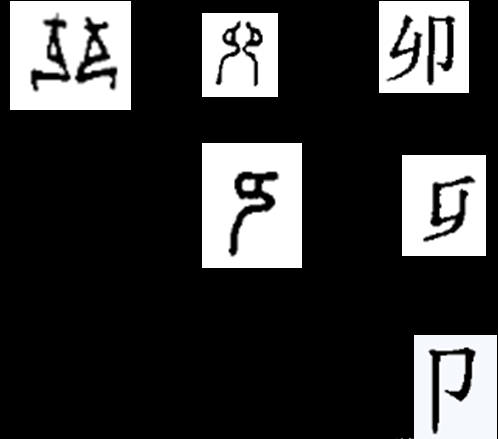

最重要的书契符号是丰字符,这来自契齿文。甲骨文“玉、朋”的字形就是丰字符,这样“玉、朋”是同一个字的两个义项。“玉”所取的是书契所包含的诚信。因此,《礼记》说“君子比德于玉”,这个“玉”显然不是物理上的玉石,而是契约、书契。玉就是玉瑞,即玉质书契,以玉石为材质所做成的符节、书契。

丰字符就是左右契合在一起时,契齿文的形态,因此可以指代书契,也可以指代书契双方。“朋”的原始义项就是书契双方。

“我”甲骨文字形是左契加戈。甲骨文“戈”并非武器,而是右契。整个的字形含义,就是左契持有者。左契是债务方,一方面要求“我”要诚信,履行自己的信用承诺;另一方面,则是一种保持一个谦卑的心态,象债务人一样谦卑。

甲骨文“礼”为下面一个豆,上面有两个丰字符放在豆里。豆是祭器,用来盛放祭品,献给神。“礼”的字形含义是,将书契作为祭品,献给神。书契所代表的是诚、是德,就是将德献给神。三代时期祭祀的最基本理念是“鬼神飨德”,即鬼神以德为食物。

将书契献给神,实际上也意味着人神之间是契约关系,当然人是左方,神是右方。

“理”金文字形为里加上手持丰字符,意思是,在邻里生活,应该坚持契约原则。理就是书契之理、契约之理。“礼”、“理”的关键结构都是丰字符。所以《礼记》说:“礼者,理也”。

关于“方”、“亥”、“片”、“亡”都是来自书契的符号,都是书契符号,以后会给出详细的分析和解释。

温馨提示:通过以上关于重新发现甲骨文中的结绳符号,甲骨文是结绳文字内容介绍后,相信大家有新的了解,更希望可以对你有所帮助。