中世纪 罗马帝国(罗马农业史)

中世纪时期神圣罗马帝国,农业的繁荣与发展

文|清言谈史

编辑|清言谈史

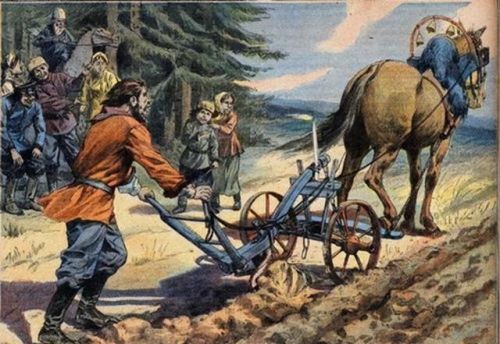

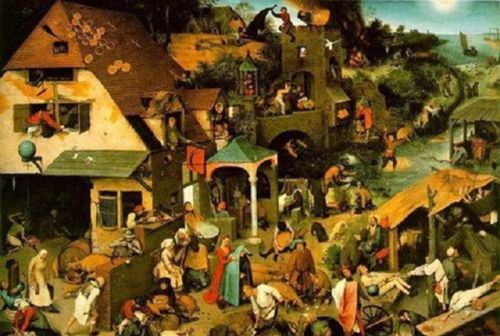

前言在中世纪人口大规模减少时期,神圣罗马帝国同欧洲其他国家一样,劳动力严重缺乏,农业生产持续低迷:农家院落凋零,田野荒芜。现在,随着人口的增多,对粮食的需求提高了,农产品和耕地的价格大幅上涨,农业经营开始有利可图,农民的生产积极性大为提高。与之相应,农业生产有了显著发展:被废弃已久的农场得到了修缮,闲置的农田得到了重新耕种,乡间地头到处可见农民忙碌的身影。

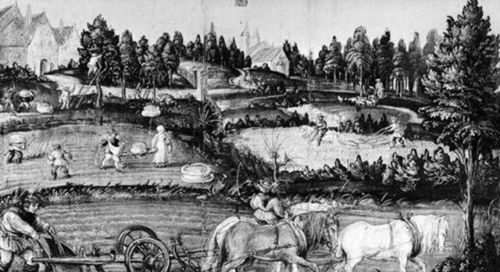

农业的繁荣与发展随着农业生产的发展,土地也得到了大规模开垦和充分利用。耕地面积不断扩大,农田数量日益增多。贫瘠的地段不再抛荒,草地和灌木林得以刈除翻耕,浅滩沼泽地变为良田,部分森林也遭到了砍伐。特别是通过围海造田,原本颗粒无收的海岸滩涂,现在则呈现麦浪滚滚、硕果累累的丰收景象。据不完全统计,在16世纪,通过围海造田,神圣罗马帝国新增耕地多达4000公顷。

除了耕地面积扩大,农业景气还导致了一定程度的生产集约化;选种、深耕、轮作、灌溉和施肥等生产技术得到了进一步推广和改良,粮食产量明显提高。在大部分农业区,人们实行经过改良的两种一休的三圃制:农田被划分成三部分,每年在冬收、夏收和休耕三者之间进行轮换。在人口密集和城市化程度较高的农业区,如萨克森、莱茵河(Rhein)流域和尼德兰的部分地区,人们还采用了四圃制或五圃制,甚至进行园艺式耕作。在美因河畔法兰克福(Frankfurtammain)和施特拉斯堡(Straburg),园艺工匠甚至组建了专门的行会,而在土地贫瘠或气候条件恶劣的地方,例如在帝国中部山区,人们只能采用二圃制,甚或采用不定期的草耕结合方式。

精耕细作自然有助于收成的提高。在尼德兰,中世纪晚期麦子的种子和收成比例为1∶4.45,到16世纪末则达到了1∶11。与此同时,农业生产的专门化和商品化趋势也日趋明显。帝国东部的德意志移民源源不断地向佛兰德(Fl and ern)人口稠密地区输出谷物。萨克森、不伦瑞克(Braunschweig)、图林根(Thüringen)、威斯特法伦(Westfalen)和中弗兰肯盛产啤酒花,不仅可以满足自己需要,还销往国外。易北河(Elb)、威悉河(Weser)和莱茵河沿岸是著名的葡萄产地,而威斯特法伦、下萨克森(Niedersachsen)、博登湖(Bodensee)和上施瓦本(Oberschwaben)的亚麻种植和图林根的大青(即菘蓝)则为纺织业提供了重要原料。

15世纪末堪称“食肉的时代”。随着城乡居民收入的提高,价格比较贵的肉类食品销售量大幅度增长,家禽和肉猪的养殖由此得到了促进。食鱼量同样很大,但其推手,除了生活改善还有教会斋戒成规;在斋戒日,教徒不得食肉,只能以鱼类食品来替代肉类食品。在北海,鲱鱼捕捞大规模发展。在内地,池塘养鱼也兴盛一时。直到16世纪末,在工资—物价剪刀差日趋扩大后,鱼肉消费量才出现大幅下降。

农业发展遇到的问题也应当看到,由于大规模的开垦,生态环境开始恶化。森林不再是纯原始的了,其再生必须通过种植来维持。木材成了一个重要的经济因素,其利用必须通过林木管制来加以约束。而对面包、米粥和啤酒的大量需求使得帝国成为一个粮食主产区,畜牧业退居次要地位,结果是肥料奇缺,以至于人们不得不用三叶草和豆科植物沤肥代替人畜粪便。

从土地的占有方式和生产经营方式来看,意义重大的变革并没有出现。领主土地所有制和地主土地所有制仍是最主要的土地占有方式;农奴制、佃仆制、雇佣制和一般租佃制经营等,则是最主要生产经营方式。农民土地所有制和农民个体经营仅属个别现象。

领主制和农奴制是采邑分封的产物。领主从封主那里得到领地,是封主的附庸,要对封主履行服兵役、纳贡赋及其他义务。领地一般不得转让、出卖,但在领地之内,领主便是享有行政管辖权、司法审判权、征兵权、征税权等各项“主权”以及其他特权的最高统治者,占有大部分土地、牲畜和其他生产资料,并在很大程度上占有农奴的人身。大领主除了官吏、法庭、监狱外,还设置关卡、铸造货币、征收赋税,对农奴或农民实行超经济剥削和压迫。

地主土地所有制虽与封建制有联系,但并非封建制的逻辑结果,而是土地商品化的产物。地主主要通过购买、继承和兼并等途径获得土地,数量无限;大地主甚至可拥有面积可观的庞大地产。地主不仅拥有土地的产权,还可以自由租赁、买卖土地。地主把土地出租给农民,剥削农民的劳动所得,但没有行政、司法、征兵、征税等权力,需向国家交纳赋税,一般也不能对佃农实行超经济强制。

自耕农则依据土地占有多少,有大户和小户之分,但无论大小户,均需向国家交纳赋税,或以服兵役和徭役抵偿纳税。捐税、歉收、疾病、继承人分家、诉讼等天灾人祸,经常将自耕农驱向高利贷者,而在无力偿债的情况下,或者丧失土地,沦为流民;或者投靠较有势力者,成为贵族或教会的依附农。如果说中世纪晚期的农业萧条主要损害了为市场生产的大地产经营者的收益,那么现在的农业景气也主要是对他们有利的,尤其是从赫尔施泰因直至易北河以东、波罗的海沿岸的庄园主获益匪浅。

究其原因,主要有以下三点:第一,他们所经营的都是比较大的农场。这些农场即使在中世纪晚期大萧条的时候也未中止经营,现在,通过圈占荒地,其规模进一步增大了。第二,帝国东北部的庄园经济不仅受到当地因为人口增加而出现的粮食需求提高的刺激,也受到欧洲大陆西北部工商业区大规模粮食需求的刺激。这个地区高度发达的集约农业经济虽然可以满足城市居民对牛奶、黄油和水果的需求并从中获得丰厚利润,但要满足基本的粮食需求就必须依靠进口,而易北河以东的庄园主则是其最重要的供应者。第三,帝国东部的庄园经济也从正在开始的诸侯统治中获得了不少好处,这些邦国统治者为了笼络等级贵族,允许后者恢复在人口减少时期有所松弛的农奴制,加强对农民的管制,降低劳动力成本。

此外,有利于农作物成长的气候、奥得河(Oder)和维斯瓦河(Weichsel)良好的水路交通,也为易北河以东地区的贵族们提供了发展农业的机遇。易北河以东的庄园经营虽然获益多多,对其平均效益却不可高估。尽管有超过100公顷的可观的耕地面积,但其大都是粗放经营的,收成很低。只是在耕地和交通状况允许进行集约式农业生产的情况下,收益才会较好一些。此外,庄园主对谷物贸易的直接参与是以牺牲城市商人的利益为代价的。而对于当地商业贸易的整体发展来说,商人的缺失毕竟是一个巨大的缺陷。

温馨提示:通过以上关于中世纪时期神圣罗马帝国,农业的繁荣与发展内容介绍后,相信大家有新的了解,更希望可以对你有所帮助。