邑人在古代是什么意思(邑君是什么意思)

“邑有人君之尊”——东汉灭亡的警钟:刺史到州牧的势力膨胀

汉代的刺史制度十分特殊,首先从名称上讲,刺史与州牧这两个称呼有多次变动,最初汉武帝元封五年(前108年)首设十三部刺史,成帝绥和元年(前8年)改为州牧,哀帝建平二年(前5年)又改回刺史,元寿二年(前1年)又称州牧,建武十八年(42年)州牧再度被改回刺史,一直持续到汉末中平五年(188年),最后一次变更名称,又更名为州牧。

刺史与州牧之间出现多次的名称变化,显然不是无聊的玩文字游戏,每次的转变都是汉朝中央对这一官职的职权、性质的重新定性,刺史到州牧虽屡有反复,但其职权整体是呈上升趋势,最终在汉末乱世州牧都成了拥兵自重的封疆大吏,敲响了帝国灭亡的警钟。

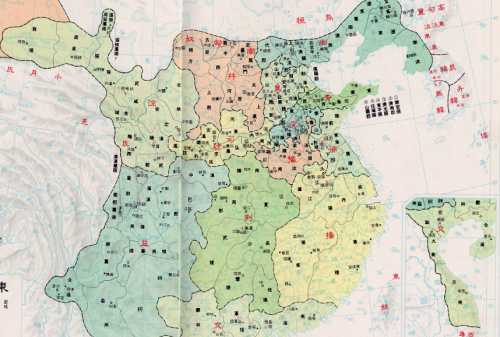

东汉十三州图

刺史制的由来最初,汉武帝设立刺史的目的是设立一个专门的监察机构,刺史制度向上追根溯源,战国有御史监察县政,秦代有御史监察郡制,到了汉代也有类似制度沿革下来,文帝时由于因御史“不奉法,下失其职”,又新设了丞相史一职务出刺并监督监察御史,但丞相史并非常设官职,起到的作用往往有限。到了武帝朝,汉武帝彻底将监察制度革新,分天下为十三部,设十三员刺史,“刺史”一词其本意为检举不法的使者,掌奉诏条察州,秩六百石。

刺史的职责在《汉官典职仪》中说得清楚:

刺史班宣,周行郡国,省察治状,黜陟能否,断治冤狱,以六条问事,非条所问,即不省。一条,强宗豪右田宅逾制,以强凌弱,以众暴寡。二条,二千石不奉诏书遵承典制,倍公向私,旁诏守利,侵渔百姓,聚敛为奸。三条,二千石不恤疑狱,风厉杀人,怒则任刑,喜则淫赏,烦扰刻暴,剥截黎元,为百姓所疾,山崩石裂,妖祥讹言。四条,二千石选署不平,苟阿所爱,蔽贤宠顽。五条,二千石弟子恃怙荣势,请托所监。六条,二千石违公下比,阿附豪强,通行货赂,割损正令也。

简单总结来说,刺史的所有职责都必须在六条规定之内,这六条除却第一条针对的是地方豪强,其余的全部是对地方二千石官吏的监察职责,全部不涉及地方行政管理工作,可以说这是一个彻头彻尾的监察官。

汉代扬州刺史封泥

汉武帝将刺史的级别设计为秩六百石,却要负责监察二千石的高官,可谓是“以卑临尊”,清明末清初学者顾炎武评价这个设计“此大小相制,内外相维之意也”,刺史有监察权而无行政权,无固定办公场所,以巡视的方式进行监察,相当于皇帝的使者,相应的二千石官员地位更高,可以防止刺史插手地方行政管理,起到互相制约的作用。

刺史到州牧的权力扩大在武、昭、宣几代刺史制度起到了极为积极的作用,刺史大多严格以六条问事,但在西汉后期,皇权暗弱,地方刺史的职权得到了加大,首先是监察权的扩大,起初刺史的监察对象限于地方豪强与二千石官员,在西汉后期六百石的郡吏和县令也也被纳入监察范围,其次刺史得到了荐举官吏权,这个举荐甚至上至九卿级别的高官,“今部刺史,居牧伯之位,乘一州之统,选第大吏,所荐者高至九卿,所恶立退,任职重大”。

西汉十三刺史部

除了职权的扩大,刺史越权的行为也愈发司空见惯,在武昭宣之世,虽也有刺史越权的事件发生,但往往是权宜之计,例如昭帝初继位,齐孝王孙刘泽交结郡国豪杰谋反,被刺史不疑察觉,抢先抓捕了刘泽,这种情况下刺史虽动用了不属于刺史的执法权,但先一步破获谋反的阴谋,属于对国家有功的事迹,并非恶劣影响。然而在西汉后期,刺史越权成了普遍现象,“代二千石署吏听讼”干涉司法权,“举错各以其意,多与郡县事”呈现地方官化。

由于刺史越权已成常事,汉朝廷的态度干脆是默认,乃至于觉得木已成舟,现今刺史的职权已经远超他们秩六百石的地位,干脆变刺史为州牧,让刺史名正言顺的去当“真两千石”的高官好了。

前丞相方进奏罢刺史,更置州牧,秩真二千石,位次九卿。九卿缺,以高第补,其中材则苟自守而已,恐功效陵夷,奸轨不禁。

刺史变州牧,为真两千石,位次九卿,并且九卿有缺,州牧可补为九卿,刺史变为州牧之后,从地位上打破了“以卑临尊”互相制衡的基础。不过仍要强调的一点,刺史变州牧是官职大小的变化,汉朝廷仍然是让州牧行使监察权,并没有正式授予他们行政或军事的权力,至多是对越权行为不大处罚罢了,真正让州牧进一步膨胀的人是王莽。

王莽

汉哀帝死后王莽擅权,他为了巩固自己的地位选择倚重于州牧,将州牧的任命抓入手中,并且给州牧放开了更大的权力。

天下牧守皆以前有翟义、赵明等领州郡,怀忠孝,封牧为男,守以附城。又封旧恩戴崇、金涉、箕闳、杨并等子皆为男。

领州郡三字,州与郡并行,昭示着王莽掌权下州开始行政化,而王莽所做的影响还不止于此,州牧普遍掌军权,也是王莽时代开的先例,由于王莽篡汉及其复古改革失败,国内反叛四起,王莽出于镇压叛乱的需要,将十三州牧都授予了大将军号,这就开了州牧普遍掌军的先河。

于是置前后左右中大司马之位,赐诸州牧号为大将军,郡卒正、连帅、大尹为偏将军,属令长裨将军,县宰为校尉。

对于汉朝来说王莽作为篡位者,他掌权时期所做的诸多变动东汉一般很少去提,但就事实而言,王莽掌权二十余年,他留下影响在东汉初是客观存在的,具体到州牧权力的扩大,州牧一直延用到建武十八年,整整四十年时间的影响更是不容忽视,刘秀将州牧“复为刺史,十二人各主一州,其一州属司隶校尉”,“主一州”三字实则仍是将各州作为行政单位,而不止是监察区域,可以说汉末的刺史州牧雄踞一方,其实是王莽开了先例。

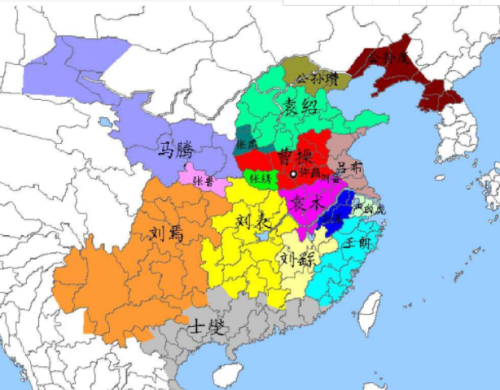

汉末群雄图

东汉地方长官与下属的“君臣之义”从建武十八年到汉末大乱前,光武帝去州牧复为刺史,一定程度上削弱了王莽以来州牧扩大的权力,但是东汉年间风气变化却又带来一个新的问题。

西汉承接战国与秦代,国家军事化程度比较明显,往往以严厉的军法来约束将吏之间的关系,其中一点便是连坐法,银雀山汉简《守法守令十三篇》记载将吏战死,士卒独自逃还“其法当尽斩之”,若大将战死,五百石以上军吏不尽力死战“皆当斩”,大将战死,其近卫士兵“皆当斩”。

在东汉,军法已经不再如此严厉,史书中不见属吏连坐而死的记载,然而东汉尚名节,尚义气,属官自发为长官力战而死的例子层出不穷。

建武初,平狄将军庞萌反于彭城,攻败郡守孙萌。平时复为郡吏,冒白刃伏萌身上,被七创,困顿不知所为,号泣请曰:“愿以身代府君。”

蔡讽等追击于新昌,战殁,功曹耿耗、兵曹掾龙端、兵马掾公孙酺以身扞讽,俱殁于阵,死者百余人。

东汉年间关于属吏以死救长官的例子很多,此处只举两例,刘平愿以身代府君死,功曹、兵曹掾、兵马掾均以身捍卫长官以致于全部战死,这在东汉可谓是普遍现象,也就是说东汉的地方,长官与属吏不光光是简单上下级的关系,还出现了“君臣之义”,从官为主君而死。这也是为何经过汉末黄巾起义,朝廷对地方控制力大不如前后,刺史、郡守下面的从官很快就从帝国官吏这个身份转变过来去效忠自己新的主君。

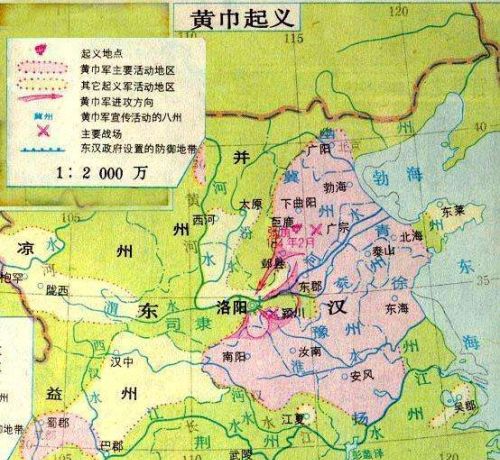

黄巾起义让地方势力彻底坐大

州牧坐大与东汉瓦解顺帝年间帝国内部的叛乱已经十分严重,这时东汉朝廷就已往往将讨除叛乱的责任交于刺史。

顺帝末,杨、徐盗贼起……遣御史中丞北绲将兵督扬州刺史尹耀、九江太守邓显讨之。

告幽州刺史,其令缘边郡增置步兵,列塞室下。

可以说,重掌军权的刺史在权力上比之汉末的州牧也相差不远,区别只在于此时的叛乱尚未是全国性的,朝廷中央仍然只是把叛乱地区的军权开放,单凭少数几个州尚不存在挑战中央的能力。

黄巾起义爆发后,涉及八州之地,朝廷对各州刺史全部赋予了更大的军政权,这样一来,拥兵自重的刺史就不再是少数派,朝廷对地方的控制也就不复存在,中平五年东汉政府采纳了刘焉的建议,最后一次变刺史为州牧,按照严耕望先生对此举的评价“若就行政权论之,亦不过予既成事实以法律之追认而已”。

董卓进京之后,开启天下混战的局面,州牧们实质上都成了一方军阀,无人真正把朝廷放在眼中,公孙瓒“乃自署其将帅为青、冀、兖三州刺史,又悉置郡县守令”,袁绍“以长子谭出为青州刺史,以中子熙为幽州牧,外甥高干为并州刺史”,所有州牧,刺史治下都俨然是独立王国,东汉的灭亡已经是板上钉钉之事了。

袁绍

温馨提示:通过以上关于“邑有人君之尊”——东汉灭亡的警钟:刺史到州牧的势力膨胀内容介绍后,相信大家有新的了解,更希望可以对你有所帮助。