一千五百年前(一千五百年间事)

一千五百年后的寻人启事(1)

篆砧砺古川,隶杵凿铁砚,

魏刀耕羌夷,楷阵耘蛮藩。

驰思追故人,更深又十年。

——题记

序·隐入尘烟

岭南繁花影,塞上雪映晴。

空长云壮烈,风起催英雄。

一千五百年前的农历十月初一,一位死去的妻子,按照惯例,要同她二十八年前就已过世的丈夫在朔日合葬。

或许是在七天以前,家人把撰写墓志这一项重要的事情,交给了一个可以信任的文人长者。

当报丧者将消息传来,已近黄昏,他呆坐在书案前,看到了窗外劲健的梧桐树影在满天星斗的天幕中摇曳。那个故去了二十八年的人的影子,还有他刚刚死去的妻子的形象,在他的脑海中浮浮沉沉。很多话要讲、很多心事要诉说,他时而抚案垂泪,时而奋笔疾书。

今天,我们透过千年的幽暗时空,于这篇文字中似乎可以感受到,令他流泪的,不仅是年轻亲友夫妇的离世,还有他奋斗过、失意过、且正在沉沦中又被死者惊醒的茫茫岁月。

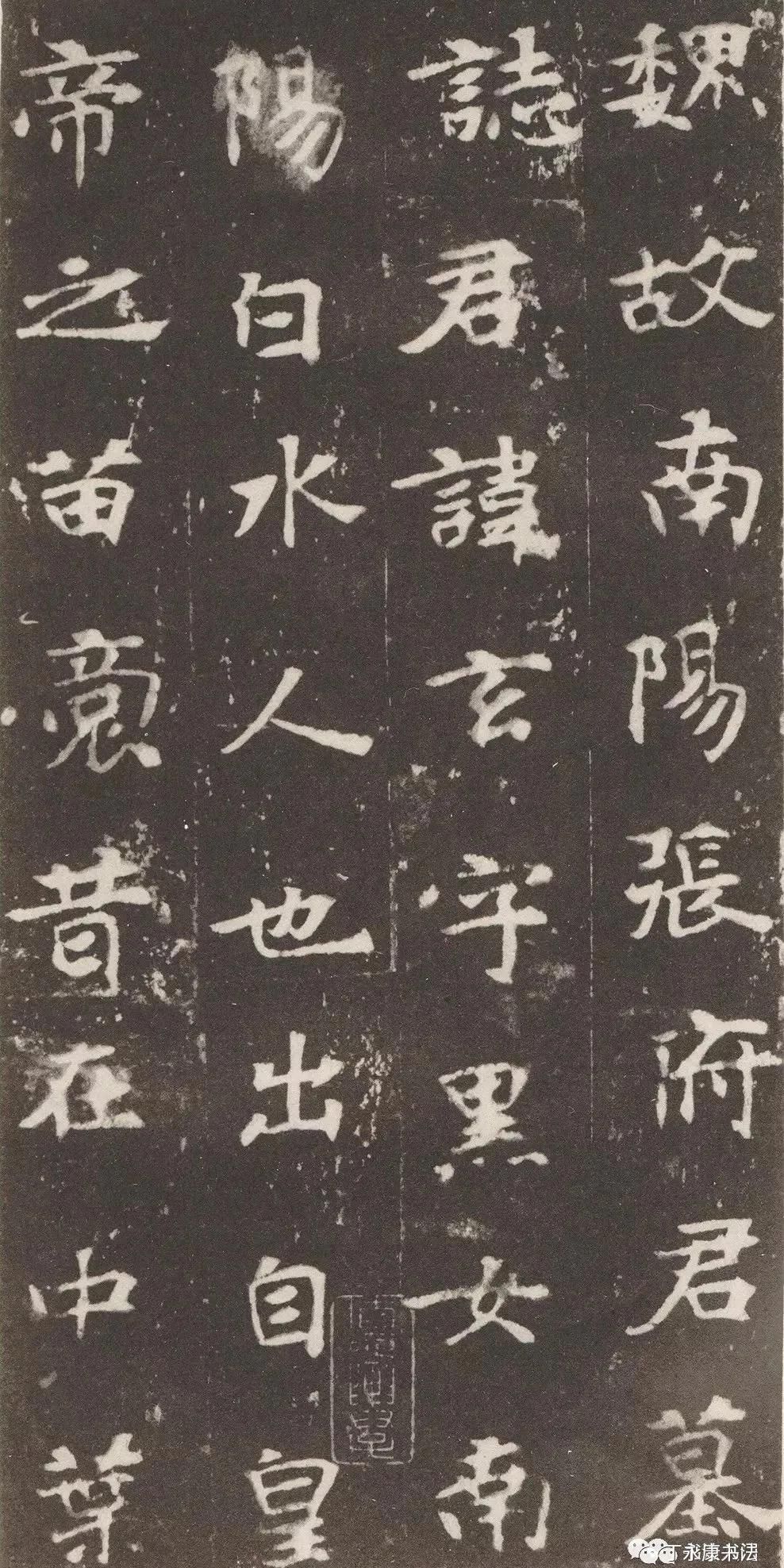

他似乎找到了一个表达心痛的切入点,变得不仅仅是对死者的致敬,且是他对数十年人生岁月的一次总结——写了又涂、涂了又改,最终——一对夫妻的生命追逐历程,连将自己数十年的辛酸与挣扎,汇成了现在大家看到的这篇,三百六十七个字的《张玄墓志》,也称《张黑女墓志铭》。

在近一千五百年后,人们还能从字里行间,读出他哀叹的眼神,和那个夜晚他情感中爆发出的悲天悯地之慨。虽然后世还有人认为这篇文章的内容失之于空,但那么短暂的人生,还有留给他眼下这么狭迫的写作时间,可以说,他已经把能做的做到了极致。

文章挥就,并不意味着这一项令人挠心工作的结束。如果不出所料,他还要将这篇文章认真地誊写下来,因为专门刻碑的石匠,已经在等着了。

或许他对自己的书法并不满意,似乎是写文章时的才思耗尽了他的体力,也可能他认为自己的书体,并不足以被刻在一块流传千年的石头上去。在他生活的那个时代,为死者撰写墓志的人,无过于死者的亲友,但从铭文到碑文,还必须有善书者的鼎力支持、石匠的准确刻画,三者缺一不可。

一千五百年前,脱胎于汉代隶书的魏碑书体已经近乎成熟,那些挥洒如长刀、霸气外露的魏楷,还有一些渐渐趋于气息平和、字里行间充满了妩媚的书家,他们在当时共同掀起了,一场令人眼花缭乱的书法革命。

死者的家属还面临着一个选择:什么样的书体才符合他们想象中的温度?这种温度,是温婉而不妖媚、遒劲而不失其亲和,这样的书法,或许才能与故去的这对夫妇从气质上更加接近。

从人的故去,到下葬的时间,按照惯例是七天,或许更短。所以为死者竖起一块干净漂亮的石碑,代替死者继续经历风雨洗礼和时间冲刷,在那个信息闭塞、工具和生产资料都十分缺乏的时代,无疑是一场与时间的赛跑。

或许,在深夜灵堂前烛光一闪中,人们找到了答案。那闪转的青色火苗,与马厩里的一声长嘶,让大家想到了一个人。

他是一位近乡的书者,或许有着那个时代很多文人都有的清高、落魄的形象,传说他曾经流历千里,于墓岗之中长衣而卧,向素不相识的死者深揖痛哭,对墓碑上的文字手追心摹,而提起他的名字和他的书法,所有人的意见都出奇地统一——“就是他!”

于是,星夜长车,邀之以诚、酒为谢礼,在吱吱呀呀的车轮声中去,在吱吱呀呀的车轮声响中,去的人回来了,怀里掏出几张皮麻纸,墨迹尚温,每展开一页,那些奇异的点画,晃在人眼前似乎是星星点点的血迹。众人的长叹,意思是在说,这正是他们所苦苦寻找的温情手书。

抽着一管旱烟等在门外的石匠,终得以在明明灭灭的星点火光中匆匆离去。从碑文的撰写、完成手书,再到最终竖起一块干净漂亮的石头,他将是最后的终结者和责任人。在这过过往往的人世里,他见过太多的人生下来,然后转身离去。有时,他开始一次工作,就意味着一个生命的离去。

他曾无数次用颤抖的手将石凿贴上黑青色的石头,听到一声轻快而细微的碰撞声音,那声音似乎是从遥远的地方传来——若叹似幻——久久回荡在心头。

赶刻碑文的这一天到晚,风并不大、天也不冷,旱烟也不比以往更呛,也并没有火星中溅起的石粉飘进眼里来,但他还是一遍遍扯出贴身的衣服来,一次次揉抹着眼眶。

一个以刻石为生的人,最大的本能,就是迅速找到石头的肌理,坚决地用力一推石凿、必要时用小锤一磕、再对着崩落的石粉轻轻一吹,偶尔眯起眼来端详,然后开始新的循环——似乎他的人生永远会定格在这些动作里。

但眼泪肯定还是流下来了——就在他刻到完第十九个字,看着接下来即将被刻入青石的那个“人”字时,他明确地感觉到,只有泪水才有的那股盐丝丝的凉意,先是滴到了鼻尖上,然后顺着胡子根儿,把最后一点湿润送到了嘴唇里。

虽然有着几十年的功力,对各种书体见怪不怪,这个“人”字他肯定也刻过不下数千遍,但今天他眼前的这个“人”字,又显得有些特别,有时确乎就在眼前,但又好像离得很远,似乎一不留神这个字就一抬脚跑了出去。

叮叮当当的凿石声,停了可能有半个时辰。这个比掘墓人、白事上的唱礼者,甚至县衙管理户部刑名的小吏见过更多死亡、内心已渐渐麻痹的老石匠,在一块自己无比熟悉的石头前无声饮泣起来。

他并不惧死,不是艰难的世道让他早就看穿生死。而是这样的一篇文字,配着这样令人心悸的字迹,让这一块普通得再不能普通的石头,似乎要发出声音来。那十九个字,似乎是十九只手,要把那个“人”字要从远处拉回来,令人不忍直视。

最终,令人熟悉的凿石声还是响了起来,那种声音似乎比平时更坚定、更利落,让人感到欲罢不能。在将那个“人”字在石头上凿出来之后,一直到最后一个字,他都没有停手,他似乎迫不及待地要看到这件作品最终的样子。

这当间,他还悄悄地想,如果在百年以后,有人也能这样对待自己,那他也就知足了。他的内心甚至还有些愉快地盼着这一天早点到来。甚至,他还看错了一个字。快刻到最后的时候,他把“遐方悽泣”的“泣”字刻成了“长”字,但他仍然没有停手,就在“长”字的旁边用石凿点了三下表示有误,然后一口气刻到了最后。

几十年的经验告诉他,即使作为一个完美主义者再刻十遍,刚才从生命深处爆发出来的那种毅然决然的心力,在很长时间内都不可能再来,所以这块已经露出峥嵘的石碑,无疑会是一件多年来的上乘之作,任何的弥补动作,都会因过犹不及使自己更加难堪。而他的这种坚持,后来居然也得到了死者亲属的认可。

公元531年十月朔日正时之前,晋西南蒲坂城东原之上,一块黑色的石碑终于在黄土上立了起来,之后的人与事,都像是突然刮起一阵并不冷的小风,像一把拂尘撩过,轻轻把很多痕迹都抹掉了。

自此,那块碑上反射出的凉丝丝的光,似乎从远处都能看到,在一阵又一阵的尘土飞过之后,默默地望着这片黄土地上人影和树影。

那块碑的上面,没有记录撰文者、书写者以及刻石者的姓名。这似乎是另一种诀绝无声音的告别。他们在那个时代,都想被人所知而不为人知,只待数百年甚至千年以后,那些文和字,如一匹又一匹黑色的高头大马,拖拽纠缠着一段往事奔腾而出,在后人的仰望追思之中,悄悄奏响着一串,由一对夫妻的生命,与另外三个人没有留下名字的人——一位撰写墓志的长者、一位书者和一位老石匠——共同归入历史烟尘的脚步声。

(待续)

温馨提示:通过以上关于一千五百年后的寻人启事(1)内容介绍后,相信大家有新的了解,更希望可以对你有所帮助。