多道抗震防线的设计方法有哪些(多道抗震防线的设计方法有)

导语:多道抗震防线的设计方法

多道防线作为抗震概念设计的重要部分应该贯穿建筑设计计算的始终,在设计中应该尽可能增设多道抗震防线,利用赘余杆件的屈服和弹塑性变形来消耗尽可能多的地震输入能量;利用赘余杆件的破坏和退出工作,使结构从一种稳定体系过度到仍然稳定的另一种体系,实现周期的加大,从而减少地震力。

一、设置多道抗震防线多道抗震防线指的是:

第一、一个抗震结构体系,应由若干个延性较好的分体系组成,并由延性较好的结构构件连接起来协同工作,如框架-抗震墙体系是由延性框架和抗震墙两个系统组成;双肢或多肢抗震墙体系由若干个单肢墙分系统组成;

第二、抗震结构体系应有最大可能数量的内部、外部赘余度,有意识地建立起一系列分布的屈服区,以使结构能吸收和耗散大量的地震能量,一旦破坏也易于修复。

第三、适当处理结构构件的强弱关系,同一楼层内宜使主要耗能构件(比如连梁、斜撑等)屈服后,其它抗侧力构件仍处于弹性阶段,使“有效屈服”保持较长阶段,保证结构的延性和抗倒塌能力。

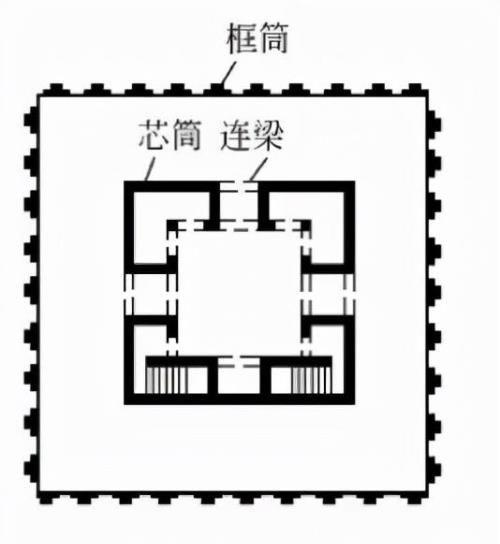

具有多道抗震防线的结构体系有多跨框架、框架-填充墙体系、框架-剪力墙体系、框架-筒体体系、筒中筒体系等;

以框架剪力墙结构为例,设计是不但要考虑小震和中震情况下结构基本完好,还要考虑在大震情况下,连梁失去作用,按单片墙肢计算,结构仍有承载能力而不倒;还有要求计算时框架柱承担的剪力不小于总剪力的20%,尽管实际上可能框架柱的剪力没这么大也要人为加大,这样即使剪力墙破坏后,框架柱仍具有一定的承载能力,可以保证结构不倒。

二、为什么要设置结构抗震多道防线安全的结构体系是层层设防的,灾难来临,所有抵抗外力的结构都在通力合作,前仆后继。这时候,如果把“生存”的希望全部寄托在某个单一的构件上,是非常非常危险的。多肢墙比单片墙好,框架剪力墙比纯框架好等等,就是体现了多道防线的设计思路。也许我们会自信计算的正确性,但更要牢记绝对安全的防备构件是不存在的,还是应该多多考虑:当第一道防线跨了,第二道防线能顶住吗?或者能顶住多少?还有没有第三、第四道防线?

(1)单-结构体系只有一道防线,一旦破坏就会造成建筑物倒塌。

(2)如果建筑物采用的是多重抗侧力体系,第一道防线的抗侧移构件在强烈地震作用下遭到破坏后,后备的第二道乃至第三道防线的抗侧力构件立即接替,抵挡住后续的地震动的冲击,可保证建筑物最低限度的安全,免于倒塌。以下图为例

小地震时,连梁不破坏,4个L形小筒形成一个较强整体性的大筒,抗震性能较好;

大震时,连梁破坏,4个L形小筒单独工作:

(1)每个L形小筒本身具有一定的刚度

(2)周期T加长了1.5倍

(3)底部剪力减小50%

(4)倾覆力矩减少60%

三、进行多道抗震防线的方法1、第一道防线的选择第一道防线一般应优先选择不负担或少负担重力荷载的竖向支撑或填充墙,或选择轴压比值较小的抗震墙、实墙筒体之类的构件作为第一道防线的抗侧力构件。

2、结构体系的多道设防--框架-抗震墙结构体系中,剪力墙是第一道防线,框架部分起到第二道防线的作用。单层厂房纵向体系中,柱间支撑是第一道防线,柱是第二道防线。联肢抗震墙中,连系梁是第一道防线。

3、结构构件的多道设防--“强柱弱梁”型的延性框架,梁处于第一道防线。在超静定结构构件中,赘余构件为第一道防线。

4、应有意识地建立一系列分布的屈服区--有意识地在一些构件中采取特殊的构造措施,使塑性变形集中在一些潜在的屈服区,使结构具有更有利的塑性重分布的能力。

5、适当处理结构构件的强弱关系,同一楼层内宜使主要耗能构件屈服后,其它抗侧力构件仍处于弹性阶段,使“有效屈服”保持较长阶段,保证结构的延性和抗倒塌能力。

6、针对薄弱部位,提高抗震能力 ①构件在强烈地震下不存在强度安全储备,构件的实际承载能力分析是判断薄弱部位的基础。 ②要使楼层(部位)的实际承载能力和设计计算的弹性受力的比值在总体上保持一个相对均匀的变化,一旦楼层(部位)的比值有突变时,会由于塑性内力重分布导致塑性变形的集中。 ③要防止在局部上加强而忽视了整个结构各部位刚度、承载力的协调。 ④在抗震设计中有意识、有目的地控制薄弱层(部位),使之有足够的变形能力又不使薄弱层发生转移,这是提高结构总体抗震性能的有效手段。

免责声明:本站部份内容由优秀作者和原创用户编辑投稿,本站仅提供存储服务,不拥有所有权,不承担法律责任。若涉嫌侵权/违法的,请反馈,一经查实立刻删除内容。本文内容由快快网络小馨创作整理编辑!