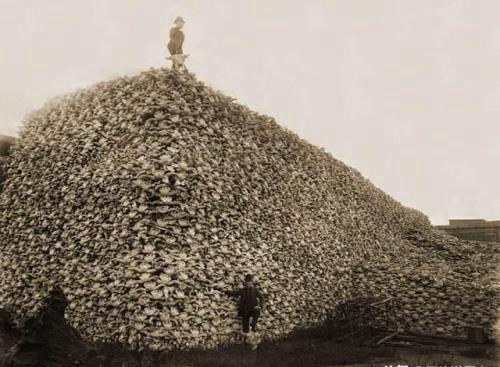

导语:为何司马懿在灭掉辽东公孙渊后要筑京观?公元238年,割据辽东的公孙渊公然反派曹魏,自称燕王,建制百官。司马懿奉魏明帝曹叡之命率大军征讨,将其剿灭。在攻破襄平城后,司马懿将城内15岁以上的男子7000余人尽数斩杀,并“筑京观”。司马懿为何要这样做,这“京观”是为何物呢?“京观”是为何物?“古者克敌,收其尸以为京观,所以征昏逆而章武功也。”——《三国志·魏书·三少帝纪》北美野牛被屠杀后,其头骨被码放成金字塔型,类似于京观京观就是征服敌人后用来彰显武功、炫耀功绩的,也就是用来震慑被征服地区和人民的一种直观而具体的方式。公孙氏割据下的辽东有多强大?公孙氏自190年公孙度割据辽东至238年公孙渊被司马懿灭族,已经历时三代约50年之久,甚至比曹魏政权存在的时间还要长。在公孙氏三代人的治理下,辽东地区并不像中原战乱地区那般残破衰败,反而是北方中原士人躲避战乱的绝佳去处之一。东汉辽东地区管宁、邴原、王烈、太史慈等一大批中原豪族士人从陆路或渡海至辽东,极大促进了辽东地区的经济文化发展。公孙度、公孙康等人先后击败乌桓、高句丽,稳定了辽东边境,公孙度甚至在乐浪郡南部设立带方郡(今朝鲜平壤南部),拓展了汉朝在朝鲜半岛的统治区域,俨然成为东北地区最为强大的割据政权。这公孙氏的辽东强大到什么地步呢?“(公孙渊)自以为控弦十万,奔走足用,信能右折燕齐 ,左振扶桑 ,凌轢沙漠,南面称王也。”——《为石仲容与孙皓书》控弦十万这个词是形容游牧民族强盛的基本指标,公孙渊能够控弦十万,这是十分可怕的数字。蜀汉灭亡时,其兵力不过九万人,东吴灭亡时,兵力二十万。辽东的公孙渊已经具备和魏蜀吴三国鼎立相争的硬条件。曹魏为何要征讨公孙渊?公孙渊和东吴有暧昧关系,一旦两者结成同盟,开辟第二战场,曹魏将首尾难顾。这个公孙渊也是有点作死,孙权派人来和他结盟,他却杀掉了使臣,扣留了财宝,臣服了曹魏。趁着这个节骨眼,毌丘俭征讨高句丽,使高句丽降服于曹魏。后来曹魏想通了,留这么一个藩王也不是回事,于是让公孙渊到洛阳述职。公孙渊心知肚明,此去将有去无回,于是就反了。公孙渊司马懿征讨辽东时,一共征调的士兵大概有7万人。公孙渊虽然兵多,但其领土广大,分兵防守,真正直接对抗司马懿正面的人数要小于司马懿。司马懿远征辽东,必须毕其功于一役,于是趁着辽河泛滥,把龟缩在襄平城内的公孙渊死死包围,取围而不歼,待其粮尽。一个月后,公孙渊就没粮食吃了,襄平城内人吃人,只能选择突围。司马懿很轻松就拿下了襄平。司马懿为何要筑京观?公孙渊被灭族是理所应当,但司马懿将襄平城内饥肠辘辘的7000名15岁以上的男子尽数斩杀,筑成京观塔,就显得太过于残忍了。他这样做,应该有以下考量:1、襄平虽破,公孙渊虽灭,但辽东广大地区还未征服,为了震慑辽东残余势力。2、襄平已经粮尽,司马懿所部粮食也不多,出于考虑后续的军事行动,所以屠城襄平。司马懿父子3、东汉名将皇甫嵩在剿灭黄巾起义时,曾在攻克下曲阳后,斩首10余万,筑京观。司马懿或许亲眼目睹、或许听闻旁人,知道京观塔的“壮观景象”。而征讨辽东,是司马懿在魏明帝时期的最后一仗,为了彰显功绩,在军中树立威信,司马懿决定在辽东地区也筑一座京观塔。京观这东西虽然很残忍,但确实很能极大地满足胜利者的各种心理需求。司马懿的徒弟邓艾在灭亡蜀汉后,于绵竹关筑京观塔,彰显战功。没想到两个月后,邓艾就被斩首于绵竹关,也是讽刺至极。

免责声明:本站部份内容由优秀作者和原创用户编辑投稿,本站仅提供存储服务,不拥有所有权,不承担法律责任。若涉嫌侵权/违法的,请反馈,一经查实立刻删除内容。本文内容由快快网络小樊创作整理编辑!