魏晋时期玄学何以取代儒学成为文化主流的原因(魏晋时期玄学兴起一些儒者)

导语:魏晋时期,玄学何以取代儒学,成为文化主流?

东汉末年,经过了黄巾大起义,董卓之乱,社会动荡不安,两汉四百年积累的文化财富几乎毁灭殆尽,当时中原地区已有一些有识之士注意到这个问题,都比较重视文化建设,比如北海国相孔融,荆州牧刘表。而这些人之所以重视文化建设,一个必不可少的原因就是他们都深受两汉儒学影响。

到了三国时,建安八年曹操曾下《修学令》:丧乱以来,十有五年,后生者不见仁义礼让之风,吾甚伤之。其令郡国各修文学……在许慈传中表示刘备也在蜀汉提倡儒学:先主定蜀,承丧乱历纪,学业衰废……慈、潜并为学士,与孟光、来敏等典掌旧文在吴国,吴景帝孙休在永安元年也下诏令:古者建国,教学为先,所以道世治性……以敦王化,以隆风俗。上述人物都将经学作为教育的根本学说,这和两汉经学发展一脉相承的,这也表明,经学在汉魏时也仍具有比较大的影响。经学思潮是基于董仲舒为维护汉王朝封建统治秩序,所提出的天人感应一系列学说,并且吸收了阴阳,黄老等众多学说。但随着汉王朝统治的腐朽,经学思潮逐渐失去了依附的政治力量。经学主要以《诗》《书》《礼》《易》《春秋》为研究对象,它不仅是儒生们对自己生活的时代的一种向往,而且逐渐成为全民族的共同坚持的一种价值标准。

玄学生于儒学宇宙观的破灭,儒家的宇宙道德观被天灾论粉碎之后,就出现了普遍性的,对儒学本身的怀疑。因为怀疑,而出现的思想转向,士人开始由积极参与政治,转向玄学思考。我们要知道一个前提 ,那就是前文提到的,经学不仅是儒生们对自己生活的时代的一种向往,而且逐渐成为全民族的共同坚持的一种价值标准。进一步讲,是社会道德价值标准。

中国古代是以道德为社会规范基础的,即使王朝灭亡,道德它本身并不会消亡,而这个道德,则是修复社会状态的模版。也就是说,虽然社会动荡,天下大乱,我们仍然可以依据这个道德价值标准,将社会倒回正轨,让天下大治。我们打一个比方,如果说封建王朝是一把尺子,那么道德就是尺子上的刻度,我们只需要知道尺子的刻度,即便尺子断了,半截尺子仍然有刻度,仍然可以测量出长度。但是东汉不一样,东汉末年是礼崩乐坏的时代,这代表什么呢,尺子刻度模糊了,我们就无法衡量物体了。

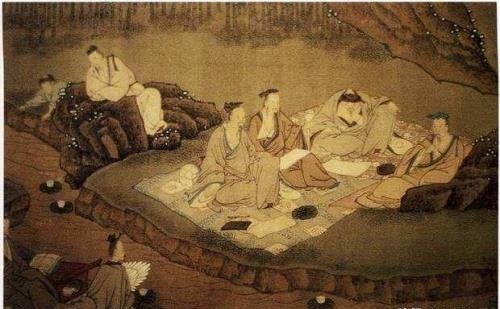

而玄学是什么意思呢?既然尺子刻度模糊了,我们就得重新开始定义尺子的刻度,重新思考怎么做才是对的,也开始重新设定天下大复的标准,以及做人的标准。东汉灭亡时,士子迷茫到不可欲的地步,他们知道是时候重新开始,却不知道如何开始。加之数百年的家国同构架构发生破坏,所以,用玄学思考政治还在次要地位,而怎么去做人,人活着该做什么,这才是最重要的。何晏,王弼,夏侯玄就是这类人 。

夏侯玄有着几乎丧失理智的、疯狂的救世情怀,甚至提议废除郡。当时还涉及一个人口迁徙,民族融合,数百年里不能实行土断,夷夏乱居,这里,就出现了一个名词叫道德价值逆反,当然,道德本身就是诞生于宗法制之上的,非族不德,同族同德,孝为第一,顺为第二,通俗说,我们可以简单粗略地理解为现在的尊老爱幼。东汉末年经过战乱之后,开始重新思考道家价值了,但是儒家的家作为社会基础,已经是道家根本无法撼动的东西了,其实不单单是道家,就是佛教,天主教之类的,也无法撼动,但这并不能影响士人追求道家的“无为”思想中体现的价值以及其思考风度,并且士人对思考天人合一的玄理迸发出了极大兴趣。

庄子认为,六合之外,圣人存而不论,道家某些层面也一定得讲究出世,和儒家一样,非常重视个人功业。道家也从根本上否定儒家的道德礼乐,正所谓,智慧出,有大伪。圣人不死,大盗不止。道家认为,礼是因为人不忠不信而立。道常无为而无不为,上德不以德为德,追求道德的才是无德。儒家正好相反,上德为德,求德才德,儒家以礼为根本,道却以礼为混乱之先。道家虽然追求无为,逍遥,物我两忘,却十分反对离世。后来,也经常用舍身离世来抨击佛家。

综上,魏晋玄学的产生,是基于汉末名教的崩坏,并吸取了道,佛,但并未完全脱离儒家的影响。对于我国思想的演变,哲学,起到了深远的影响。

免责声明:本站部份内容由优秀作者和原创用户编辑投稿,本站仅提供存储服务,不拥有所有权,不承担法律责任。若涉嫌侵权/违法的,请反馈,一经查实立刻删除内容。本文内容由快快网络小洁创作整理编辑!