道德经关于道德(道德经一定要知道的十句话)

导语:第一期 | 关于《道德经》,你知道多少?

谈《道德经》,必须要先从老子说起。老子在公元前571年左右出生于陈国苦县,在公元前551年时入周王室任守藏室史,也就是负责管理图书馆,在公元前535年、公元前526年、公元前501年时还应该分别见了一次孔子,那时孔子问礼于老聃。

老子看到周王朝越来越衰败,于是就出函谷关去四处云游。把守函谷关的长官尹喜很敬佩老子,得知老子要出关,便觉得很可惜,于是让老子写一部著作。据说,这篇著作就是后来传世的《道德经》。在此之后,有关老子的记载就更扑朔迷离了。据说是老子骑着大青牛走了,归隐修炼于景室山,大约于公元前471年死于秦国,享年一百零一岁。而胡适认为老子至多不过活了九十多岁。

有关老子的身世争议有很多,除此之外还有争辩孔子是否真的见了老子的(如近代冯友兰、康有为、梁启超、钱穆等人就认为孔子不可能见过老子),还有争辩老子是否真的是向西出关并逝世于西边的,还有怀疑“老子”究竟是一个人还是一批学者的统称的,还有争辩老子究竟是不是战国时期以及是否为商王后裔的,等等。很多关于老子的身世之谜实在是太多了,我也不是专业的考古学家、考据学家,无法辨认这些众多说法的真伪,更无从确切地知道老子究竟乃何人也。因此在这里我就只把相关争辩的话题列出来而不下结论,对不得不说的地方也尽量使用“可能”“应该”这样的谨慎的字眼。

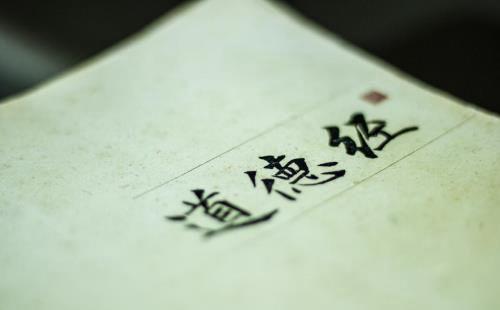

不过相比于老子本人,他的著作《道德经》的形象是更加明确的。《道德经》又叫《老子》、《五千言》、《道德真经》、《老子五千文》。其总共分为上下两篇,经考古工作发现马王堆帛书和楚墓简本后,推断《道德经》原文应该是上篇《德经》、下篇《道经》,不分章,后来才改为《道经》第三十七章在前,第三十八章之后为《德经》,共八十一章。

道可道,非常道;名可名,非常名

《道德经》的一大特点在于,其中的各个章节是散乱的,每一章和每一章之间并不存在必然的逻辑关联,并非是像现今绝大多数书籍那样,有一个递进结构或并列结构。但这也造成了一大困难,即后世读者需要在各个章节中寻找它们之间的蛛丝马迹,以一种后来人的身份找到老子思想的逻辑思路(且这必然导致我们对《道德经》的解读是有着个人浓厚的主观色彩的)。

《道德经》的主旨是显而易见的,也就是“道”。老子的问题意识正在于诸侯混战、天下不安的原因在哪里,经过沉思,他认为这一切都是“道”的作用,将“道”看作是万物的本原。在《道德经》中,“道”的含义有很多,其代称也很多,但总的来说,使用的最广泛的含义,便是“正”和“反”的辩证关系。老子多次强调了事物的对立性(如难易、大小、上下、有无),用对立的事物举例,说明“道”究竟是什么。“道”也是一种规律,它的规律就在于“正”与“反”的矛盾转化。比如老子说道:“天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不恶已”,即天下的人都知道美之所以为美了,丑的概念也就形成了,都知道善之所以为善了 也就知道什么是不善的了。美与丑就是一对辩证关系,有了美便有了丑,有了丑便有了美。这大致就是老子所说的“道”罢。

老子为了论证“道”无处不在,为了论证“道”的重要性,举了大量的例子。如在第九章中,老子有言“持而盈之,不如其已。揣而锐之,不可长保。金玉满堂,莫之能守。富贵而骄,自遗其咎”,意思是执持满盈,不如适可而止,否则迟早要撒出来,将铁器捶磨出尖刃,不能长久保持刃的锋利,迟早会变钝,金玉满堂,不能长久守住,迟早会失去,富贵而自傲,是自己给自己带来祸害。老子用实际中的例子说明了事物不可越过一定限度,否则依照“道”的规律,会招来做得到事物的反噬。

再比如《道德经》第十一章中谈到“三十辐共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用”,意思是说,三十根辐条凑齐到车毂的周围,正是因为轴瓦和车轴之间留有空隙,才成就了车的用途,揉合粘土制作陶器,正是因为它的中心是空的,才成就了容器的用途,开凿门窗,建造房屋,正是因为它的中间是空的,才成就了房屋的用途。老子再次用生活之中常见的例子证明了空与满、无与有的辩证关系,其实也就是在试图证明“道”所具有的作用。

但我个人认为老子的这种论证方式是有问题的。《道德经》好就好在它运用了大量的实例,且主要是生活中常见的例子,来说明一个极为抽象的概念,也使得这部著作具有很高的文学价值。但坏也坏在仅仅只用例子去证明“道”了。这一点我将在后面的“我的整体评价”部分详细说明,此处按下不表。

在论证了“道”之后,便开始要运用“道”这一哲学观和世界观来指导现实了。《道德经》最为关切的当属国家治理。第十九章中写道“绝圣弃智,民利百倍;绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有。此三者以为文,不足。故令有所属,见素抱朴,少私寡欲,绝学无忧”,意思是说,抛弃对圣明与智识的肯定、景仰和追求,民众可以获得百倍的好处,杜绝对仁义的肯定、景仰和追求,民众才能恢复到子孝亲慈的天性,远离对机巧的使用和对私立的追逐,盗贼也就没有了。

以上三者连做社会表面的装饰物都不够格,要让百姓归属植根于更内在、更本质的事物。所以应使人们的感官清净,内心朴实,减少对自己的关注和对欲望的追求,抛弃学习中接受的繁文缛节和是非观念才能遇事不牵情动心,真正无忧。很显然,老子在这里主张统治者要让民众恢复质朴,回归最原始的状态,这样就可以使民心清净,从而减少因欲望和欲望和利益的冲突,使得天下太平。总结为最精炼的词语,就是见素抱朴。

老子还用“道”来指导个人的人生道路。在《道德经》第四十四章中,老子说“名与身孰亲?身与货孰多?得与亡孰病?深爱必大费,多藏必厚亡,故知足不辱,知止不殆,可以长久”,意思就是说,名誉和身体相比,哪与你关系更密切呢?身体和财物相比,哪个更重要呢?得到和失去相比,哪一个更有害呢?越是爱惜某种事物,为之付出的越多,拥有的越多,必定会招致说惨重的损失。所以,知道满足就不会得到耻辱,知道适可而止就不会有危险,这样才能长久生存。老子用“拥有”与“没有”的辩证关系说明了人要知足常乐,现在这一理念貌似已经被不少人奉为圭臬了。

还有一点,是学界不常关注的,那就是老子其实也用“道”来阐发他对军事的看法,《道德经》第六十八章说道“善为士者不武,善战者不怒,善胜敌者不与,善用人者为之下。是谓不争之德,是谓用人之力,是谓配天,古之极”,意思是说,善于带兵打仗的将帅,不逞其武功,善于打仗的人,不轻易发怒,善于战胜敌人的人,不与敌人使蛮力拼争,善于用人的人,对人表示谦卑,好像地位在对方之下。这叫做不与人争的品德,是善于利用别人的力量,这是合于天意,达到了自古以来的极致。老子一贯坚持他的贵柔、不争的主张,在军事领域就是不逞强,而要善于利用敌方的力量,或是让敌方因愤怒而阵脚全乱,或是让敌方因骄傲而轻敌,亦或是借助敌方的弱点不战而胜。

总之,老子将他的“道”的思想融入到实际生活中(从生活中解释“道” 又用“道”来解释生活,这种写作方式非常好,能够通俗易懂地表达、传递作者的观点。可以想象一下,若不采用这样的方式,而是硬生生地将一大堆抽象概念写下去,那将是多么难懂啊。即便现在《道德经》中依然有部分地方使人难以理解,或是某些概念依然令人难知,但也已经是在最大程度是“通俗易懂”了罢,若非如此将会更加难懂),形成了庞大的“道”的哲学世界和如何做人做事的工具世界。于哲学家而言,《道德经》不愧为一部哲学著作。于职场人士而言,《道德经》不愧为一部成功学著作(此处所谓“成功学”并不含贬义含义,仅用作表层意思)。因此,《道德经》才能够获得如此多的读者,得以穿越千年时空,与我们相见。

免责声明:本站部份内容由优秀作者和原创用户编辑投稿,本站仅提供存储服务,不拥有所有权,不承担法律责任。若涉嫌侵权/违法的,请反馈,一经查实立刻删除内容。本文内容由快快网络小畅创作整理编辑!