梵音佛语什么意思(梵音的寓意)

导语:梵音佛语——寓意

佛教提倡“四大皆空”。“空”指的是“性空”而不是“相空”,可理解为“理空”而不是“事空”佛教既承认物质的客观存在,又认为事物的本质是虚无,即所谓的“假有”,并劝勉信众要摒弃诸相.不要执着于世间的物质和得失,应以豁达之胸怀来坦然面对得失,感受人生的真谛。

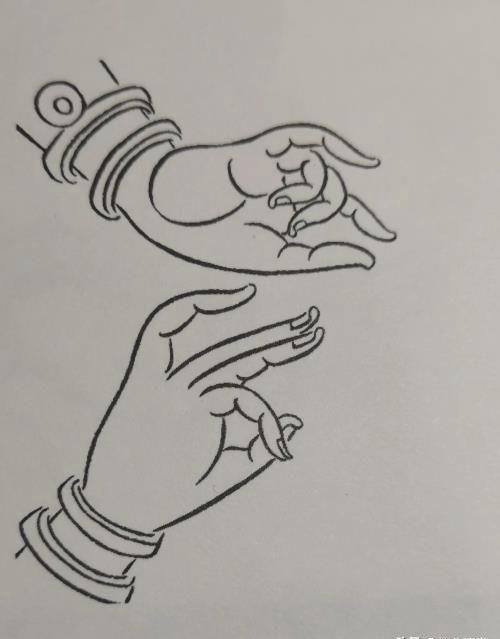

佛教艺术反映了“四大皆空”的理念。纵观佛教人物造型,无论是整体,还是各处细节,均习惯于融入飘逸流畅的元素,尤其是服饰、姿态以及手印更能明显地体现这个特点。佛教认为,小指、无名指、中指、食指、拇指分别代表地、水、火、风、空,结出不同的手印,再辅以透露着洒脱空灵气息的造像方式,能够向外界充分展现出“四大皆空”的理念如柏孜克里克干佛洞第31窟的说法手印(如图)

是高昌时期所绘,其手指颇多弯曲,曲线所在之处、所着之力,使两只手的姿态似虚似实,仿佛有微弱的空气流动于指间,再蓄积于手掌,使看似中空的手掌充满了能量,仿佛下一刻手便会动起来,同时又给人以坚定的力量感,静中蕴含着动的趋势,整体观之非常优美灵动有些手印蕴含着“性空”的思想,如合掌时要求掌心中空“两掌合紧不留余隙,是为外道合掌,第一会沦为外道,据说这是因为合闭太紧,难入真空妙有之境的缘故;第二会感生在无佛的地方,不闻三宝之名。”如准前菩提手印莲花合掌造型,掌心不合实,同时两手中指稍微分开,如未敷莲花形演变而来的佛礼手(如下图)

以及在八叶印基础上演变而成的供莲手等。(如下图)

佛教造像多以“圆”为美,这源于佛教对生命的感悟。佛教将圆满作为追求,存同纳异,包容万物。佛教文化中的圆融理念无处不在,从其手印的刻画中也能观察和体会到这一点。例如“释迦五印”中,施无畏印

和与愿印

都透露着佛祖向众生赐予力量,渡其脱离苦海,以慈悲胸怀包容一切的圆融思想。

用手印来传达上述思想时,要求手掌平直,虽然简单,却不失大气,同时也极其庄重肃穆,手部线条做专门的柔化处理,有意模糊关节部位,以上这些均能传达出佛教的圆融理念。人们经常将施无畏印和与愿印搭配在一起,也由另一个角度彰显了佛教的这一理念。

佛教提倡坐禅静修,其中又以静为首要。摒除所有杂念,勘破各种虚妄,将平和留驻心中,如此便可认知本我,做到心如止水、似明镜。实现真正意义上的超然自处,放下得失,功名利禄皆云烟上不媚权贵,下不欺穷苦,保持一颗平常心,坚持本我,如此才能明白人生真谛所在,禅所在。此种理念反映到手印上,是造型上对稳定厚重的追求。较典型的如“释迦五印”中的禅定印,这是佛陀在菩提树下为证道而冥想时所结之手印左手放于右手之上,两手的拇指保持相接,静静地平放在腿上。就外形而言,这一手印向人们传达了神秘、安详、庄重之感。人们在对这一手印的手部姿态进行描绘时,也对所用线条提出了相应的要求,即要使整体保持良好的稳定性,而不是法印所注重的飘逸之感。在处理佛像手部时,首先要做好画面的整体布局,强调和谐统一,其次应适当融入特定手印所蕴含的特定意义。

免责声明:本站部份内容由优秀作者和原创用户编辑投稿,本站仅提供存储服务,不拥有所有权,不承担法律责任。若涉嫌侵权/违法的,请反馈,一经查实立刻删除内容。本文内容由快快网络小故创作整理编辑!