内蒙佛教界应如何坚持化方向践行社会公德(坚持佛教化的三大特点)

导语:内蒙佛教界应如何坚持中国化方向,践行社会主义价值观?(一)

內蒙古自治區是我國統一的多民族大家庭中的重要一員。千百年來,在不斷融入祖國大家庭的過程中,不同民族、不同文化傳統和宗教信仰在此不斷地碰撞,相互吸收、相互借鑑、相互融合,構成了本區域璀璨瑰麗的區域文化、宗教、民俗特色,極大地豐富了中華民族數千年厚重、深遠的文化內涵,為中華民族在新的歷史時期的偉大復興,不斷地匯入自身的源頭活水。

而在這一匯流之中,本區域豐厚久遠的佛教文化傳統,順應時代發展,不斷與中華本土文化融合,更是不斷地煥發出勃勃生機,在民族團結、宗教和睦、共建繁榮方面做出了積極貢獻。

我區佛教文化傳播的歷史概況

佛教自二千五百年前誕生于印度次大陸后,廣泛傳播于印度次大陸的各個區域。其中以大乘教法為主的教法經北印度、迦濕彌羅、月氏等地漸次傳入我國于闐、龜茲、高昌(今新疆和田、庫車、吐魯番)等地,西漢末、東漢初年傳入中原洛陽。因其一路向北傳播,故稱北傳佛教,因後來從漢族聚居的中原地區向外傳播,又被稱為漢傳佛教。漢傳佛教在東漢初年便逐漸傳入內蒙古地區,初時當地少有人出家為僧。隨著當地漢人的日益增多,漢傳大、小乘教法的經典被大量介紹到內蒙古地區。東晉、十六國時期,這一地區的少數民族割據政權大多扶持大乘佛教,與中原地區弘傳的大乘佛教共稱為北傳佛教,又稱漢傳佛教。其后的一千多年間,隨著越來越的漢族群眾定居內蒙古地區,漢傳佛教的禪宗、凈土宗等也紛紛在本地區建寺弘傳,極大豐富了本地區的佛教文化傳統。

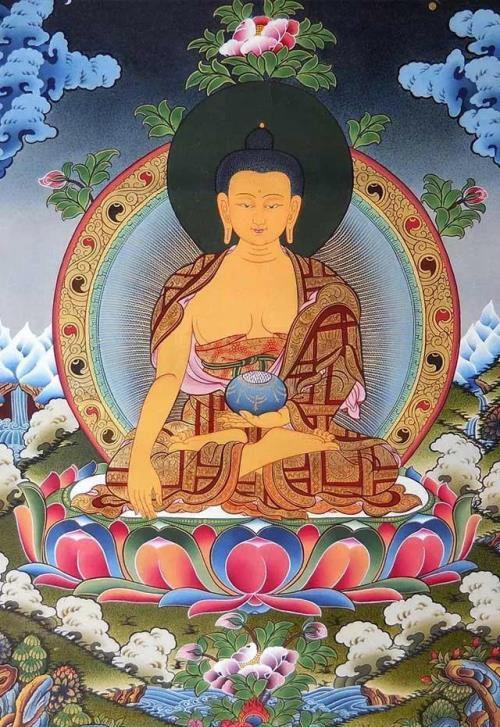

一般認為,藏傳佛教于公元七世紀初傳我國西藏地區,公元八世紀唐朝金城公主與吐蕃贊普之子赤松德真繼位。其從印度迎請僧人蓮華生、靜命等人入在,在西藏大興以金剛乘為主的大乘佛教。被稱為藏傳佛教。在經過朗達瑪滅佛后的短暫衰敗之后,由阿底峽、宗喀巴等人將其復興。而藏傳金剛乘教法在內蒙古地區的傳播始于公元1247年。這一年西藏地方的政教領袖薩迦班智達攜其侄兒八思巴在涼州(今甘肅武威)與蒙古西路大元帥闊瑞舉行“涼州會談”。經此一晤,西藏正式納入中華版圖,成為元朝中央政府治下的一個行政區域。而元朝朝廷也與藏傳佛教各教派形成了供施關係。此後,歷經元、明、清及民國時期,藏傳佛教薩迦、噶舉、格魯等各教派均在內蒙古地區廣泛傳播,而以宗喀巴創立的格魯派(俗稱黃教)為其主流。清代中期,內蒙古地區的藏傳格魯派寺院多達上千座,出家僧眾十余萬。藏傳佛教對當地蒙古族的文學、繪畫、醫藥、雕刻、音樂、建築均產生了較大的影響。

直到1949年建國前后,本區域有漢傳寺院40余座,藏傳佛教召、廟900余座,僧眾5萬余人。上世紀八十年代后,隨著黨的宗教政策的落實,漢、傳佛教均有了較大發展,現在有漢傳活動場所24座,藏傳佛教寺院109座。漢傳、藏傳僧尼共有1800人左右。佛教在內蒙古地區具有深厚的信仰和文化基礎。

從我區佛教傳入、發展的歷史脈絡中,我們可以清晰地看到,佛教的發展與我區經濟、社會、人文等方面的發展息息相關。在我區社會安定、民族團結的時期,佛教便得以傳播和發展;而在戰亂、割據時期,其發展便受到阻滯甚至衰退。因此,佛教具有天然的與本地社會相融合、相適應的本土化基因。另一方面,佛教正法在本區的弘傳也極大地推動了本區域全方位融入祖國大家庭的歷史進程,在促進民族融合、社會穩定、文化繁榮等方面發揮著積極作用。

在中華民族邁向偉大復興的這個偉大時代,進一步推動佛教的本土化、中國化,使之成為民族復興的巨大助力,更有其極大的歷史價值和現實意義。

下面就這一議題略談一些淺見。

免责声明:本站部份内容由优秀作者和原创用户编辑投稿,本站仅提供存储服务,不拥有所有权,不承担法律责任。若涉嫌侵权/违法的,请反馈,一经查实立刻删除内容。本文内容由快快网络小森创作整理编辑!