皮亚杰有关儿童发展的观点(皮亚杰把儿童的发展与什么剥离)

导语:皮亚杰:孩子的发展和科学家一样,用熟悉的方式同化不熟悉的事件

如果家住高楼,家里还有一个4岁的孩子,相信很多家长都会很重视孩子的安全问题,尤其是窗户,不管是使用传统的防盗窗还是用现在很流行的隐性防盗窗,一定会将孩子可能会掉下去的任何地方都做好严密的防护。

浙江的一户人家就是这样,家里有2个孩子,一个4岁的女孩和一个只有几个月大的男孩。为了孩子们的安全,家长也是将家里所有的窗户都做了防盗窗,除了卫生间。

按照一般的逻辑,卫生间的窗户很小,也很高,孩子不可能爬上去。可偏偏就是这个让人意想不到的地方,成了一家人的噩梦。

一个中午,妈妈在房间哄老二,奶奶在厨房收拾,小女孩在卫生间玩水。这样的场景经常出现,谁也不会想到危险正在来临。只听“砰”的一声,楼下传来响声。但家里人谁也不会想到是独自在卫生间的小女孩。

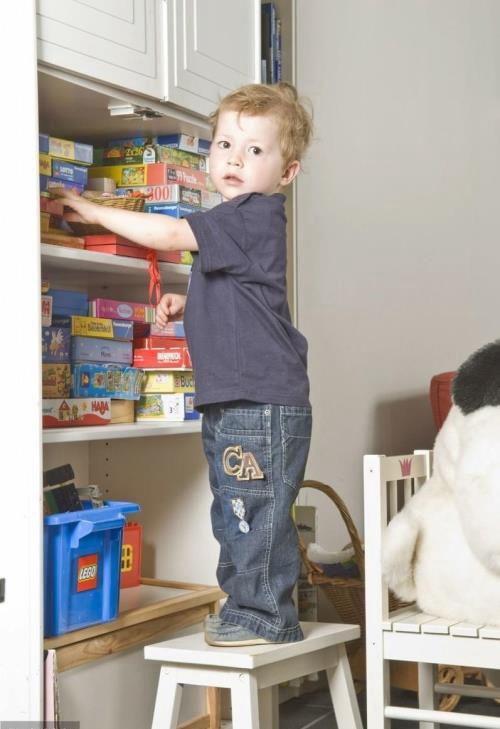

等楼下传来喧嚣声,小女孩不见了,家里人才意识到,是自家孩子。这个只有4岁的孩子,硬是搬来小板凳,爬上窗户,跌了出去。

这是一个悲剧,除了失去生命的孩子外,还有悲痛欲绝的家人。谁也不会想到,这个刚刚学会利用凳子爬高的女孩,会将她学会的技能使用在如此危险的地方。

1、为什么孩子喜欢做一些危险的尝试?

皮亚杰的发展理论就解释了这个问题。皮亚杰认为,任何一个刚出生的婴儿都不是一个空皮囊,被动地等着别人给予经验,相反,它是一个早已装备了一定心理结构的生命体。尽管这个生命体还很原始,但已经能以非常具体的方式利用所获得的任何信息。

所以,不管多大的孩子,都会选择、解释、转化和改造经验以便适应自己已经存在的心理结构。也就是这个原因,导致孩子面对一些新情况的时候会使用自己原来的经验来应对。

例如,给一个2个月的婴儿一个娃娃,他会吮吸它而不是像一个2岁的孩子那样用不用的方式玩耍它。因为,对2个月大的婴儿来说,吮吸是占主导地位的,这决定了他在得到任何物体后都会使用这个方法来对待。

同化和顺应是两个相仿过程中代表认知变化的基本机制:一方面儿童把外部世界并入他们自己的心理结构中;另一方面,他们也改变和扩展他们的行为以适应环境的需要。

那个4岁的小女孩,刚刚学会利用凳子来爬高。在这之前,她通过这个技能完成了很多有趣的尝试,比如够着了高处的饼干又或者顺利到达目的地等。每一次,她都是安全的。所以,当她对卫生间窗户产生兴趣的时候,她首先想到的自然是再利用凳子来登高。

只是,这一次,没有家人在身边看护,悲剧就此发生。

2、和科学家一样,孩子会用熟悉的方式来同化不熟悉的事件。

无论什么时候,大概孩子遇到与自己现存的思维结构不符合的新情况时,他就会处于不平衡中。受到好奇心的驱使,总是遇到这样的新情况,他们就会被迫要让这种新情况产生意义,也就是说,获取平衡。

皮亚杰认为,这就构成了智力发展的动力,但智力发展要真正产生,只有在这种新情况与儿童已熟悉的情况相差不是太大时,才有可能。所以,家长在向孩子提供新经验时,要在熟悉与不熟悉之间达到最大化平衡。

例如,想要教孩子学会跳绳,一定得先让孩子学会跳。跳这个动作对孩子来说是熟悉的,也是已经掌握的,那么他学习跳绳才有可能。这其实也是老一辈常说的那样:“先学会走,再开始跑”,走都没有学会就开始跑,摔倒就是一定的了。

也正因为这样,皮亚杰把儿童都成为“小科学家”。就像科学家遇到新问题时,为了探寻他们观察发现的意义,首先使之适应他们应有的理论,如果不行的话,他们会扩展自己的理念或者创造新的理论。

孩子也是这样,他们首先会用自己已经熟悉的方法来同化一个不熟悉的事件,接下来,会调整他们自己已有的思维和行为模式来适应新情况。

在这两种情况下,个体都积极参与寻求解决方法,用各种不同尝试,以便能够弄明白这种新情况。最终,通过创造性的行为,对于新的挑战做出反应,从而在观察和理解之间达到一个满意的搭配。

3、面对一个刚刚学会的技能,孩子会本能地利用一切机会来强化。

皮亚杰曾对他10个月的儿子进行观察:

劳莱特仰面躺着……他接连不断地抓起塑料天鹅、盒子等物品,他把胳膊伸开,让这些东西从手上掉下去。他很明显地让掉的姿势不同。有时,他竖直地伸出胳膊,有时,他斜着挡在眼睛的前面或后面。当物体落到了一个新的位置,他会让这个东西在同一位置再落两三次,仿佛在研究空间关系;然后,他又进行调整。在某一时候,天鹅落到他的嘴边,他没有吮吸(尽管这个东西本来就是这样用的),而是又把它扔了三次,而他的嘴边仅仅象征性地张了张。

面对一个刚刚学会的技能,孩子会本能地利用一切机会来强化。例如,刚刚学会走路的孩子,会很喜欢走路,特别尤其喜欢走那些坑坑洼洼的路。但是,这个过程本身就是危险的,对孩子本身来说,他是练习走路,但他不会在意周围的情况,这就需要家长的看护了。

这是一个人成长的必然经历,如果家长疏于看护,或者对此漫不经心,那么孩子就很可能会遭遇危险。但我们又不能因为孩子可能遭遇的危险而剥夺他成长的机会和权力,这真的只能看看护者的责任心了。

就像那个4岁的小女孩,她刚刚学会使用其他物件来登高,所以她会想方设法创造机会来使用熟悉这个技能。如果她的家长能够意识到这问题,就应该明白,这种情况下是不能离人的。就算孩子不去爬窗户,她也可能会爬其他物件而导致危险。

如果家长在她爬窗户的时候,阻止一下,她也就能立刻明白,这个行为的危险性。当下一次遇到的时候,她就学会思量了,这样做真的可以吗?

4、父母应该怎么办?

孩子忙着探索,想通过积极地探索来了解可能出现的新情况。他想知道到底是怎么回事,发现他认为很重要的事情的性质和行为空间特征。开始,他只是偶然接触,但接着会像科学家一样追根寻底,用各种不同的方式来探究事情。

这个过程既是刺激的,也是危险的。因为儿童无法分辨会产生的后果,尽管他们对后果充满了好奇。

首先,家长要鼓励孩子去尝试。

皮亚杰认为,儿童是带着一定的心理结构来到这个世界的,所以他们首先是将新情况同化到他们的原有的心理结构中,然后在试着顺应社会,以适应环境的需要。这个过程是孩子智力发展的过程。

智力并不是从比较复杂的思维开始的,而是从最基本、与生俱来的反射性动作模式开始。知识是通过儿童与环境的相互作用而建构的。它既不是内在组织构成的,也不仅仅是由经验提供,而是由儿童积极地探索事情,以及后来的想法而产生的。

因此,孩子获取知识是建立在行为基础之上的,作为家长是决不能控制孩子的尝试。相反,家长还要鼓励孩子多尝试,多练习。只有这样,才能促进儿童智力的发展,经验的丰富以及心理结构的完善。

其次,家长要保证孩子的安全。

儿童探索新事情,想了解一切,他的内心已经被好奇占满,分不出其他的心思去观察、去思考;再加上经验的不足,他也无法确定自己行为带来的后果是否安全,也无法确定他能否顺利完成某些动作。这个时候,家长的重要性就体现出来了。

家长在鼓励孩子探索的同时,还有时刻关注孩子的安全,关注孩子的行为是否超过了正常的限制,是否会带来危险。这也是“监护人”的意义所在。

孩子在成长过程中,每个年龄阶段都有让家长操心的事情。不会走路的时候,担心吃奶窒息或者生病;会走路的时候,担心摔倒受伤;三四岁的时候,担心出乱子;十几岁的时候,担心去野外游泳不安全……每个阶段的危险,都有可能是致命的,都需要家长的监督和看护。

第三,家长要教导孩子的行为。

所谓“监护”,就是监督与保护。对于孩子来说,“监护人”不仅仅是保证自己安全的那个人,也是自己的领路人和模仿对象。当孩子有危险行为的时候,家长一定要及时指出来,让孩子明白危险的行为有什么后果,让孩子学会分辨危险,从而养成分析自己行为的习惯。

关于家长如何做,我相信很多教科书都给出了明确答案,我这里就不再累赘。一句话,孩子的安全没有小事情,除了家长,其他人没有绝对的权力为你的孩子保驾护航。

孩子行为的发展就是这样一个过程,在这个过程中,孩子一面体会这世界的神秘,也一面遭遇着各种各样的危险;在这个过程中,孩子慢慢成长,并积累经验、明白事理、懂得尺度。家长的职责,就是保护他们探索的同时,保护他们的安全。

免责声明:本站部份内容由优秀作者和原创用户编辑投稿,本站仅提供存储服务,不拥有所有权,不承担法律责任。若涉嫌侵权/违法的,请反馈,一经查实立刻删除内容。本文内容由快快网络小奈创作整理编辑!