攀缘真如(什么是攀缘心念佛)

导语:攀缘如 诸法实相 ; 如来禅 自觉智境

汉传佛教走向昌盛的同时也逐渐从学派走向宗派 汉地佛教开宗立派 续

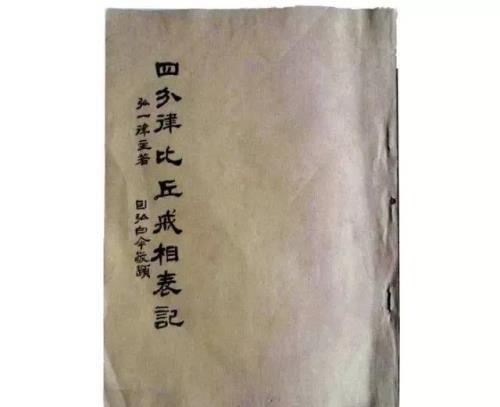

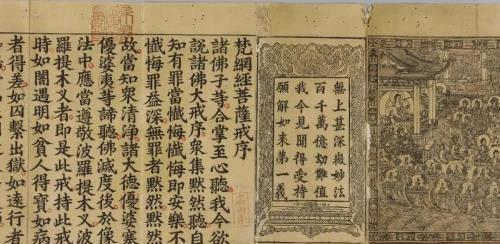

律学,顾名思义是研究经、律、论三藏中的戒律的。戒律也分为大、小乘。释迦牟尼在印度时,根据当时具体情况随时制定和修订戒律。临涅槃时,嘱咐弟子们今后以戒为师,等于佛陀在世,可见戒律在佛门中是非常重要的。北魏的慧光(468~537)是北朝律学大师,被后人奉为律宗的先祖,但在南北朝时期还只有律学,没有形成律宗。流行我国的小乘戒律有《十诵律》、《四分律》、《摩诃僧祗律》等;大乘戒律则有《梵网经》、《菩萨戒本》、《优婆塞经》等。小乘律有戒杀、盗、淫、妄语、酒等最重要的戒律,其他如行、住、坐、卧,乃至上厕所、吐痰等日常生活,皆有戒律,无所不备,这一点与儒家完备的礼法礼仪相映成趣,且更为严格。

大乘戒律更强调动机的纯正和愿望的宏大,认为心的约束比形的约束更为重要,也更为艰难。在教义上坚持大乘佛教思想,但在戒律上却基本执行小乘戒律,这是中国佛教一个很重要的特点,显示了中国佛教特有的灵活性和包容性。

梵语 dhyana的汉语音译为“禅那”简称为“禅”,意译为“静虑”,是“系心于一境,正审思虑”的意思。它本是印度宗教中非常重要的种修炼方式,也就是瑜伽,一般称之为“禅定”,是很恰当的。禅在佛教产生之前就有,佛教产生后将其纳入自己的理论体系,成为“戒、定、慧”三学中“定学”的基础。早期传入中国的禅法多属于小乘禅,如东汉时安世高翻译的《大安般守意经》、《禅行法想经》、《大十二门经》、《小十二门经》、《禅法经》、《禅定方便次第法经》、《禅行三十七品经》;支谦译出的《修行方便经》、《禅秘要经》;三国时康僧会译出的《坐禅经》;西晋时竺法护译出的《法观经》、《修行道地经》等等,都属于这种禅法,这是当时习禅的主流。

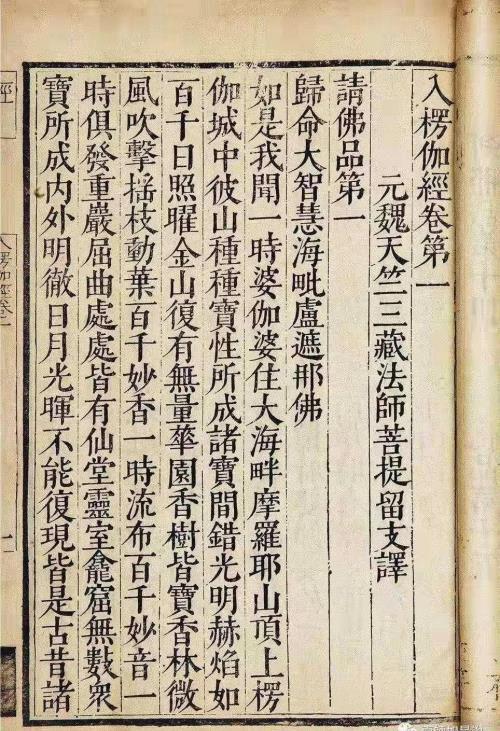

从鸠摩罗什开始翻译大乘禅学经典,其中以求摩跋陀那最为突出。他在宝云、慧观两位中国僧人的帮助下,在刘宋元嘉二十年(444)左右译出四卷本《楞伽经》,这部经典受到从印度来到中国的菩提达摩的推崇,将它作为禅修的重要经典,对后来中国禅宗的建立影响很大。

《楞伽经》其实不是专讲禅法的书,但是涉及禅法的一些问题。在四卷本的卷二中,将禅分为四种:第一叫“愚夫所行”,指的是小乘禅法,它的修法是“观人无我”,也就是将“我”观空;第二叫“观察义”,指的是大乘禅,修法是“观法无我”也就是将“法”也观空;第三叫“攀缘如”指的是突破前两种禅只观“我”、“法”为空的消极方式,从积极方面来观“诸法实相”;第四种叫“如来禅”,意思是“自觉智境”,通过禅修获得佛的内证境界。

《楞伽经》所讲的这种禅法,与此前在中国传播的小乘禅确实有很大区别,在大乘禅看来,小乘禅只是禅修最初级的阶段,而且称之为“愚夫所行”。达摩所传的这种大乘禅法后来就被称为“如来禅”。不过,这时禅宗并没有真正形成,还属于“禅学”阶段;禅宗真正形成后的禅被称为“祖师禅”,也就是禅宗六祖慧能所开创的禅法。

以上介绍的这些佛教学派在中国佛教的发展上有着重要意义,它们为后来佛教宗派的形成奠定了思想基础,很多宗派就是由某些学派演变而来的。但这一时期的佛教学派还不能称为“宗派”,因为二者有着本质的不同。

首先,佛教宗派的形成与寺院经济的发展有密切关系。隋唐时期寺院经济有很大发展,僧侣地主阶层逐渐形成。大的寺院构成了佛教的经济中心,经济利益的传承是佛教宗派建立宗法式传承关系的重要原因。例如第一个佛教宗派天台宗的活动中心在天台山国清寺,那里有朝廷所赐的以及施主贡献的大量土地。有的宗派传承短暂,如唯识宗,这与它主要活跃在长安寺庙中、经济基础薄弱有关,用今天的话说就是缺少发展的经济基础。隋唐之前的佛教,虽然也有很大发展,但也没有形成这种经济基础。

其次,在传法观念和传法系统上更加中国化。一个佛教宗派都有其“祖统”,也就是“初祖”“二祖”往下传承,这是很地道的中国宗法观念的表现,是将中国传统的宗法制度移植到佛教中的产物,在印度并没有这种观念,所以早期的学派中是没有这种“祖宗”观念的。中国宗法制度中有所谓“五宗”,是指始祖为大宗,高祖、曾祖、祖、父为小宗。大宗一、小宗四,合称为五宗。中国佛教宗派也基本采用这样一种制度而形成其传承谱系,宗师之间的代际关系有如父子相传。

有一点很值得注意,即宗派形成后,早期佛教学派中的一些人物被尊为“祖”,乃至一般人会误解以为这个宗派真是由那个“祖”开创的。其实“祖”往往是后人的追认,并没有多少真正的历史依据。典型的如菩提达摩被尊为中国禅宗的“初祖”。龙树被天台宗尊为“初祖”等等。

第三是佛教各宗派不但在学理观点上有所不同,而且从根本教义和修持方法上都有很大差异。这一点集中表现在各宗派的“判教”上。“判教”是中国佛教史上的一个重要概念,是指各宗派根据佛教义理的深浅、说法时间的先后等方面,将后世所传的各种佛教思想,加以剖析类别,分出层次,形成一个完整的体系。几乎每个宗派都有自己推崇的经典作为“判教”的主要依据,并由此形成不同的修持方式。佛教宗派的建立是中国佛教发展到成熟阶段,理论水平达到巅峰的象征。但同时也要看到,佛教宗派也具有一定的封闭性和排他性,各宗派之间往往会有互相贬低,甚至互相攻击的现象,这又是它走向衰落的因素之一。加上唐代中期之后“安史之乱”的影响、“会昌法难”的重创,中国佛教宗派在经历隋朝、初唐、盛唐时期的繁荣后,走向衰落,只有少数宗派如禅宗、净土宗、天台宗等继续有所发展,各宗派之间出现重新融合的趋势,中国佛教进入了一个新的历史发展时期。

简单说一下“会昌法难”:中国历史上,主要有北魏太武帝拓跋焘、北周武帝宇文邕、唐武宗李炎、后周世宗柴荣主导的著名“灭佛”事件。史称“三武一宗法难”,其中又以唐武宗的“会昌法难”影响最大。唐武宗在一些道士的支持下,于会昌四年(844)下令禁止民间举行佛教仪式,废除各类小佛寺,这些小佛寺中的僧尼全部还俗;会昌五年(845)敕令淘汰佛教!除长安、洛阳保留四座寺院,地方各州只保留一座寺院之外,其他的一律拆毁。“会昌法难”总共废除四万四千余座佛寺,被迫还俗的僧尼有二十六万余人,对佛教的发展是一次沉重打击。禅宗之外的很多宗派的传承从此中断,经典被毁严重。

中国佛教宗派众多,隋唐之后,至少形成了八大宗派,分别为:律宗、三论宗、天台宗、华严宗、法相宗、禅宗、净土宗、密宗。还有的学者将六朝时期的俱舍宗和成实宗加上,称为十宗。后面重点介绍在中国影响最大的四个宗派。如有不到之处,敬请指教。

免责声明:本站部份内容由优秀作者和原创用户编辑投稿,本站仅提供存储服务,不拥有所有权,不承担法律责任。若涉嫌侵权/违法的,请反馈,一经查实立刻删除内容。本文内容由快快网络小快创作整理编辑!