明朝经筵是什么意思(明代经筵)

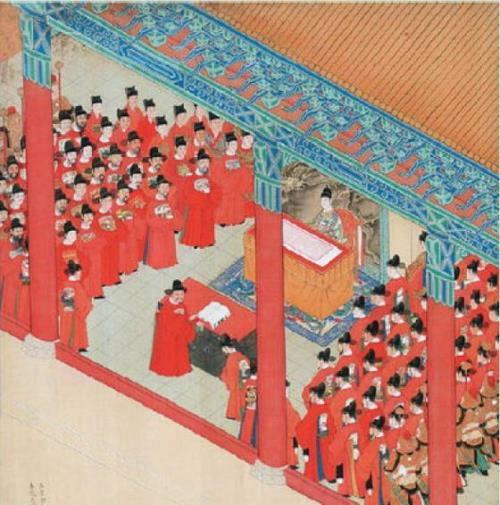

导语:明朝的经筵日讲:一个可以教育皇帝的制度依凭

经筵,是中国古代宫廷教育的一项制度。明代之前,经筵也称为“经筵日讲”。明朝非常重视经筵,经筵和日讲也有了概念的区分。经筵日讲制度起源甚早,一些学者认为源于西汉经学盛行时期。当时皇帝曾将儒臣延入殿中讲论。如汉昭帝八岁即位后,辅政大臣“选名儒韦贤、蔡义、夏侯胜等入授于前,平成圣德。”唐朝也重视皇帝的经典教育。如长庆年间,唐穆宗“召侍讲学士韦处厚,路随于太液亭讲《毛诗.关雎》、《尚书.洪范》等篇”。这些讲学活动,奠定了后世经筵制度的基础。宋代,经筵不仅作为一个词汇开始出现,而且作为一种制度正式确立。北宋时期,经筵日讲,既有专官,又有专所,还规定了时间。

明代之前,均未分经筵与日讲,至明英宗以后,分别规定了经筵和日讲的各自仪式和制度,经筵与日讲才得以明确区分。

明朝初年,太祖、太宗、仁宗和宣宗都曾延请儒臣入宫为皇帝讲读四书、五经和史书,解答疑难。但太祖至宣宗时的讲读缺乏制度保障,因此要求正式建立经筵日讲制度的呼声不断出现。

正统元年(1436)二月二十日,杨士奇上书请开经筵,很快获得太皇太后、皇太后和英宗的批准。明朝的经筵日讲制度正式建立。经筵和日讲制度,包含以下内容:

第一,经筵日讲有明确的教学对象、目的、意义和程式,教学对象就是皇帝,“天子就学,其事体与皇太子、亲王不同”;教学目的就是为了通过学习儒家经典成就圣学和君德,以便“宗社永安,皇图永固,天下蒙福,永远太平”;其教学意义是“国家第一事”;其程式则是上述的经筵和日讲的仪注。

第二,经筵日讲包括两个既相联系又相区分的部分,一是礼典化的经筵,一是有裨实用的日讲。根据仪注来看,显然前者十分隆重,而后者要随意得多;前者象征意义大于实际意义,“当是时,吏部郎中李茂弘已窃有‘君臣之情不通,经筵徒为文具’之叹”,后者则撇开排场,追求“明白易晓”,教学双方可能因直接面对而产生讨论和交流的效果。

第三,经筵时所讲的内容,一是《四书》中的《大学》,一是《五经》中的《尚书》,日讲仪注中未说明所讲的内容,但可以推知,应该是继续讲读经筵时未讲完的《大学》和《尚书》,有更多的时间,则会讲读《四书》和《五经》中的其他内容,以及部分史书。

第四,经筵日讲有特命的服务官员。这些官员中,有领导经筵的高级官员,一般是国公和内阁大学士,如知经筵、同知经筵;有仪式性的高官,一般由九卿担任,如侍班;有服务性的低级官员,如负责打开书册的展书官,合上书册的执事官(后来也由展书官进行);以及真正的教学官员,如在经筵大典上讲课的经筵官(也称经筵讲官)和在日讲上“分直侍讲”的日讲官。对于教学官员的学行要求极严,“必得问学贯通、言行端正、老成重厚、识达大体者数人,以供其职”,需要“吏部、礼部、翰林院公同推举,具名陈奏,取自上裁”。对于“学术不正、立心行已素无善誉者,不得滥预”。然而,“讲官推举,实出内阁,吏、礼二部承其意而已,遂定为制。其后各部侍郎、国子祭酒出自本院者,得与焉”。

第五,经筵日讲的地点被确定,就是在文华殿。当时在仪注中尚未区分经筵与日讲的地点,后来才形成经筵在文华殿前殿举行,日讲在文华殿穿殿或后殿举行的制度。

第六,经筵的时间也被确定。规定每月初二、十二、二十二日会讲。至于日讲的时间,未明确说明,但应该是除每月三次经筵大典外的其他应讲时间均为日讲时间。这时尚未见春讲和秋讲的概念,自然也没有将经筵日讲局限在二至五月的春讲和八至十月的秋讲范围内。日讲似乎是“每日”可讲,透露出儒臣们的雄心,但事后在执行中发现,大多数的君主对经筵日讲是抵触的,很难做到每月三讲,和每天日讲。但不论如何,明朝都有了一个可以教育皇帝的制度依凭。

杨士奇

从此,经筵和日讲制度在大明帝国正式确立,皇帝有了正规的进学渠道,而儒臣们有了成为帝王之师的法定机会。吴宽确信“国朝经筵之设,实自英宗皇帝之初”。晚明朱国祯亦坚持此说:“英宗即位之元年,少傅杨士奇等请开经筵。时年方十岁,行礼甚肃。历代因之。"从此,君主与儒臣围绕着经筵日讲,既合作又博弈,既和谐又摩擦,一直贯穿整个明代历史。

本文内容由小芦整理编辑!