苏轼这两首题画诗诗情与画意融为一体读懂了什么(苏轼写的一首题画诗是什么)

导语:苏轼这两首题画诗,诗情与画意融为一体,读之犹如欣赏秋景平远图

苏轼在《书摩诘蓝田烟雨图》一文中,对王维有过这样一个评论:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”

“诗中有画”指的是王维善于运用诗歌语言,创作出鲜明生动的画境,唤醒读者的想象力,在读诗的过程中,浮现出画面感。

“画中有诗”指的是王维善于运用绘画中的色彩,线条,以诗为笔,描绘出富有情感的诗歌,气韵生动,陶冶性情,意境深远,诗情唯美。

诗、画本来是表现手法完全不同的两个艺术门类,诗歌以文字为介质,绘画以色彩为介质,而王维擅长写诗,更擅长绘画,在他的诗作中,已经把诗画融为一体,所以王维的诗脱离尘俗,灵动清新。

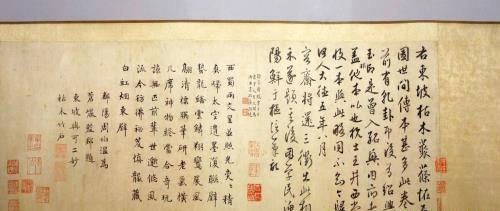

苏轼和王维有相同的爱好,那就是诗、画俱佳。苏轼自幼习画,他经常在画作中题诗,题画诗约有61题,109首之多。题画诗把绘画和诗歌溶于尺幅之间,诗画合璧,成为一种独特的文化现象。

例如苏轼这首题画诗就非常著名,《惠崇春江晚景二首其一》:“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时。”再如,李白的《观博平王志安少府山水粉图》,杜甫的《戏题王宰画山水图歌》,白居易的《画竹歌》等,均是上乘之作。

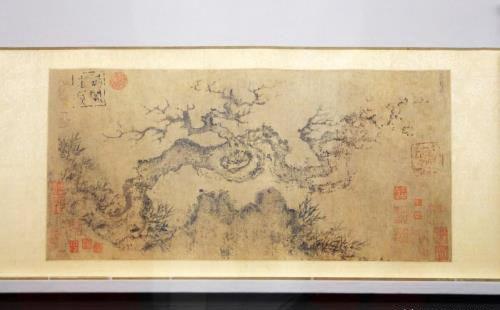

苏轼观画作诗,多是因为欣赏绘画的妙趣,当他领会到画中的趣味,认为“画不能尽,溢而为诗”,必会提笔泼墨,即兴写诗。北宋有一个叫李世南的画家,画了一幅秋景图,苏轼看到后,赞不绝口,一口气写了两首七言绝句,全诗如下:

书李世南所画秋景二首

野水参差落涨痕,疏林欹倒出霜根。

扁舟一棹归何处?家在江南黄叶村。

人间斤斧日创夷,谁见龙蛇百尺姿!

不是溪山成独往,何人解作挂猿枝?

题解:

诗题为《书李世南所画秋景二首》,李世南,字唐臣,安肃人。明经及第,官至大理寺丞,工画山水,他绘有“秋景平远”图,苏轼十分珍爱,欣赏之余,为此画题诗两首。所谓“平远”,意指画面平视时,有辽阔深远之感,且富有层次。

南宋邓椿《画继》卷四介绍了这次题诗经过:“东坡亦尝题其秋景平远……此图本寒林障,分作两轴。前三幅尽寒林,坡所以有‘龙蛇姿’之句;后三幅尽平远,所以有‘黄叶村’之句。其实一景而坡作两意。”

这两首诗的写作时间大约在元祐三年,也就是1088年秋天,苏轼任翰林学士,李世南在汴京参加《元祐敕令式》的编写,二人有过交往。

注释:

1. 参差:不整齐,不一致,形容水岸相接处的样貌。落涨痕:由于水位的下落,露出涨水在涯岸上留下的痕迹。

2. 疏林:指秋林。欹倒:欹,同“攲”,倾斜,歪倒。

3. 霜根:经岁月风霜的根茎,发白的老根。

4. 棹:桨;划船。

5. 黄叶村:非地名。谓秋天多黄叶树的村落。

6. 创:砍掉。夷,削平。指对于林木的伤害。

7. 挂猿枝:用李白《游秋浦白笴陂》诗“猿影挂寒枝”句意。

赏析:

第一首

“野水参差落涨痕,疏林欹倒出霜根”。诗人首句就以“水”起笔,秋水涨落,水流转折弯曲,在水岸边留下参差不齐的痕迹,“野水”点名季节是秋季,同时呼应画题“秋景平远”,而“参差”有照应“野水”,画家画的是郊外荒村的景致。

第二句“疏林”再一次写出季节,应是深秋甚或初冬,树叶落尽,森林才显得疏落。疏林因为“欹倒”而露出霜色的树根。这是诗人仔细观看画作之后,首先写出了画作的近景,仅仅两句就展现出“水乡秋色”图。而且这两句前后呼应,“落涨痕”和“出霜根”生动形象,一落对应一出,因水落而根出,写出了乡野的河床地貌。

而李世南的画作名为“秋景平远图”,诗人在前两句写出了“秋景”,他又如何写“平远”呢?且看下面两句。

“扁舟一棹归何处?家在江南黄叶村”。诗人用一叶扁舟逐渐淡出画面,写出了这幅秋景图的纵深感,“何处”让读者体会到了水面向远方的延伸感,正如苏轼自己所写“小舟从此逝,江海寄余生”,引人遐想。

由于深秋雨水变少,河水水位下降,这样的河道显然不适合大船行驶,所以诗人用扁舟呼应第一句的野水回落。这一叶扁舟就这样行驶在小河上,岸边金黄的树叶簌簌作响,舟上的人思乡心切,似乎顺河而下,回到了久违的江南老家。

画中的扁舟是静止的,诗人一句“归何处”,一句“黄叶村”,让读者感受到了小舟的动感。秋叶飘零,舟中人划着小船,回归家园,正是江南好风景,不如就此安享渔樵之乐,“黄叶村”则有余音袅袅之美感。

第二首

“人间斤斧日创夷,谁见龙蛇百尺姿!不是溪山成独往,何人解作挂猿枝?”人们经常随意砍伐森林,原本茂盛的林木如今已经疏疏落落,看起来满目疮痍,如今恐怕再难见到“龙蛇百尺姿”的奇观。

如果不是因为在李世南的秋景图里看到溪山秋色,如果不是因为画家独自入山细致观察,精心描画,哪里能看到“猿影挂寒枝”的奇景。

这两首诗要前后对照理解,第一首注重对秋景图的刻画,是诗人观画赋诗,也是“以诗作画” ,情景结合,随着诗人由近及远地描绘野水退、涨痕落、疏林欹、霜根露这一系列秋天意象,并以设问句引领读者随着一叶扁舟进入江南黄叶飘飞的远村之中。画面中有了动感,画境中多了诗意。

第二首诗重在议论,表达了对画家李世南的敬佩,因为画家深入大自然,不断揣摩观察自然之景,格物致知,胸有成竹才会下笔如神,创作出好的作品,优秀的作品才能打动苏轼,让他有题诗的兴趣。

这两首诗都流露出诗人向往自然,回归田园的情趣。一写一议,写法不同,皆妙语天然,声调清越,韵味悠长。

这两首诗你更喜欢哪一首?你还知道苏轼哪些题画诗呢?欢迎评论区留言。

免责声明:本站部份内容由优秀作者和原创用户编辑投稿,本站仅提供存储服务,不拥有所有权,不承担法律责任。若涉嫌侵权/违法的,请反馈,一经查实立刻删除内容。本文内容由快快网络小萱创作整理编辑!