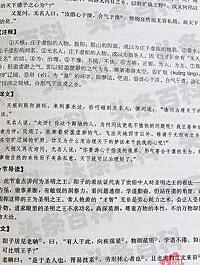

齐物论原文及翻译 齐物论原文及翻译是什么

1、原文

南郭子綦隐机而坐,仰天而嘘,荅焉似丧其耦。颜成子游立侍乎前,曰:“何居乎?形固可使如槁木,而心固可使如死灰乎?今之隐机者,非昔之隐机者也?”子綦曰:“偃,不亦善乎,而问之也!今者吾丧我,汝知之乎?女闻人籁而未闻地籁,女闻地籁而不闻天籁夫!”

子游曰:“敢问其方。”子綦曰:“夫大块噫气,其名为风。是唯无作,作则万窍怒呺。而独不闻之翏翏乎?山陵之畏佳,大木百围之窍穴,似鼻,似口,似耳,似枅,似圈,似臼,似洼者,似污者。激者、謞者、叱者、吸者、叫者、譹者、宎者,咬者,前者唱于而随者唱喁,泠风则小和,飘风则大和,厉风济则众窍为虚。而独不见之调调之刁刁乎?”

子游曰:“地籁则众窍是已,人籁则比竹是已,敢问天籁。”子綦曰:“夫吹万不同,而使其自己也。咸其自取,怒者其谁邪?”

大知闲闲,小知间间。大言炎炎,小言詹詹。其寐也魂交,其觉也形开。与接为构,日以心斗。缦者、窖者、密者。小恐惴惴,大恐缦缦。其发若机栝,其司是非之谓也;其留如诅盟,其守胜之谓也;其杀如秋冬,以言其日消也;其溺之所为之,不可使复之也;其厌也如缄,以言其老洫也;近死之心,莫使复阳也。喜怒哀乐,虑叹变蜇,姚佚启态——乐出虚,蒸成菌。日夜相代乎前而莫知其所萌。已乎,已乎!旦暮得此,其所由以生乎!

非彼无我,非我无所取。是亦近矣,而不知其所为使。若有真宰,而特不得其眹。可行己信,而不见其形,有情而无形。百骸、九窍、六藏、赅而存焉,吾谁与为亲?汝皆说之乎?其有私焉?如是皆有为臣妾乎?其臣妾不足以相治乎?其递相为君臣乎?其有真君存焉!如求得其情与不得,无益损乎其真。一受其成形,不亡以待尽。与物相刃相靡,其行尽如驰而莫之能止,不亦悲乎!终身役役而不见其成功,苶然疲役而不知其所归,可不哀邪!人谓之不死,奚益!其形化,其心与之然,可不谓大哀乎?人之生也,固若是芒乎?其我独芒,而人亦有不芒者乎?

2、翻译

南郭子綦靠几静坐,仰面朝天缓缓地吐气,茫然若失,就像魂魄离开了躯体。南郭子綦的学生颜成子游见状马上前来侍候,问南郭子綦说:“您刚才是处于一种什么样的境界呢?一个人的肢体形貌在打坐时固然可以使它像枯槁之木一样毫无生气,难道一个人的心神在打坐时也可以使它像死灰一样毫无生气吗?您在今天所表现出来的安稳境界,跟以前的安稳境界绝对不一样。”南郭子綦回答说:“偃,你问此事,不是问得很好吗?今天我遗忘了形体之我,你知道这一点吗?你只听到人吹箫管发出的声音,而没听听风吹众窍所发出的声音,你只听到风吹众窍所发出的声音,而没有听到天地间万物的自鸣之声!”

子游说:“能不能问一问大地的声音与天的声音是怎么回事呢?”南郭子綦回答说:“那个地籁就是无边无际的造物之作用所发出的能量之气息啊,发出来之后就被叫作风。这种能量要么就是内在蕴含着不发出来,一旦发出来就会万窍怒号,难道你耳边就没有听到过这种‘呼呼’的风声吗!山林的险峻、大树周身的窍穴,有的形状像鼻子,有的形状像张开的嘴,有的形状像耳朵,有的形状”像扁长的发簪,有的形状像凸出来的圈筒,有的形状像凹下去的浅坑,有的浅一些,有的深一些;于是所发的声响就有的快促,有的像响箭,有的刺耳,有的发自往里吸,有的发自往外出,有的像嚎哭声,有的像狗叫,有的像悲哀声。能量流的运动原本就很舒缓动听,怪就怪哉随着各种物体所发出的众口乱叫而嘈杂了;当徐徐之风时万物就会轻微地唱和,当风大时万物就会大点儿地唱和,当劲风厉厉时反而所有能发响者皆欲发而无声了,难道你没有从风响的音调中听出来各种声响的发声原因、从风的响声上听出其后面的那个不发声的东西吗?”

子游又问:“大地的本意可以借助万物之窍所发出的唱和声中表达出来,人所的本意也可以从清悠、消沉、谐美的各种丝竹的或条畅或激昂的声中表达出来,那么天的本意是怎么表达出来的呢?”南郭子綦说:“所谓天籁的音响万变,而又能使其自行息止,这完全都是出于自然,有什么东西主使着它呢?”

大智者看上去显得非常广博,小智者却十分琐细;高论者盛气凌人,争论者小辩不休。辩士睡时,精神与梦境交错在一起,醒后疲于与外物接触纠缠。每天与外物相接,其心有如经历了一场又一场的战斗一样疲惫。有的心机柔奸,有的善设陷阱,有的潜机不露。小的惧怕表现为忧惧不安,大的惧怕表现为惊恐失神。三灾八难的降临就像箭在弦上一样地随时而发,这全是由于行为人的心机所伺机行是非之行径所造成的;三灾八难的不降临也可以像发愿一样的通过履践其愿誓而消失,那就要看行为人是否践履自己的愿誓而坚持无思无为的行径来决定了。神情衰沮就像秋风冬雪肃杀万木一样无情,这就说明道心逍遥之本性的消亡是渐进的过程;如果行为人沉迷于自己之心机的经营里而不醒悟的话,也就很难再回到那个逍遥的本性去了。然而行为人对恢复道心的修行却厌恶得像自行封闭起来的蚕子一样的听不进去,这就说明行为人的执着意识的积习太严重了;像这样的几乎等于死亡的心,实在是没法使它再恢复生气。所谓的喜怒哀乐,都是认取了事物对自己所引发的感受而逐步形成多忧惧的意识,正在这个意识之执着的支配下才形成了轻狂而放任的或喜或怒或哀或乐的情绪了。喜怒哀乐发出来之后就过去了,接着而来的就是又孕育出了无明之烦恼,如此的一天到晚的不是喜乐就是烦恼的交替着出现在眼前,而从来不知道它们是怎么产生的。不可救药啊,不可救药!一天到晚地如此活着,三灾八难也就由此产生了啊!

如果没有了我之内外的任何对立面的观念也就没有我的观念了,如果没有了我的观念也就没有了博取之心了,如此也就基本上接近于那个道心的行径了,然而却不知道是什么东西在支配着这个道心的行径。好像其中有一个迫使万物循势而动的主宰在,然而偏偏找不到那个主宰的迹象在什么地方,当你恢复了道心之后就会彻底明了那个迫使万物循势而动的主宰了,但它却又没有一个具体的形状可见,它仅仅是道心的广大无缘之悲性而没有具体形状而已。一个人身上有百骸、九窍、六脏,当这些脏器都完备了之后才能决定一个人的生存,那么你认为哪一个脏器最重要而倍加爱护呢?还不是都喜欢而都倍加爱护吗?这个问题的背后岂不牵扯到一个“私我”的观念了吗?如果有一个“私我”之观念的话,那么各脏器岂不就成了分别为“私我”提供专职服务的臣下与妻妾了吗?这种势必缺乏协调性的臣下与妻妾岂不就不足以担当全面治理整个机体的重任了吗?难道它们是逐个轮流着担当君的职责而协调各位臣妾的工作吗?这就证明里面有一个真正的主宰在后面起着决定作用吗?如果实证到了那个广大无缘之慈悲性的道心原来是没有具体形状可得的时候,那时候就会明白这个真宰的作用无论怎么做都既不会益于也不会损于那个真宰者的不生不灭、不增不减、不垢不净性了。然而自从那个人人都有的真主秉承了执着之意识以投胎成人之后,还没有到该死的寿数时就在哪里等着寿尽的一天了,这是因为内外界事物所诱发的爱、恶、欲、的心行在相争斗以至于相消耗的缘故;明明知道生命的寿终就像飞驰一样,但却不知道如何止住这种迈向寿终的步伐,对于自许聪明的人们来说难道不是一种悲哀吗!只知道一辈子地役使自己的心身去赴爱、恶、欲的劳役但对于恢复道心却毫无一点儿进展,整天精神不振地疲于劳役但却不知道究竟是为了什么,对于自许聪明的人们来说难道不是一种痛心吗!即使能够达到人们所说的千万岁的长生不老,对于道心的恢复又有什么益处呢?即使其形体逐渐衰败枯萎,也只是其执着心使其具有了这种变化而已,对于那个真宰的不生不死、不增不减、不垢不净性而言怎能不是最大的痛心呢!人生在世,本来就如此糊涂吗?