杜泽逊教授(杜泽简介)

导语:杜泽逊:十三经注疏汇校缘起

一

《十三经注疏》包括十三部儒家经典的经文、古注、音义、疏文。这十三部经典是:《周易》《尚书》《毛诗》《周礼》《仪礼》《礼记》《春秋左传》《春秋公羊传》《春秋穀梁传》《论语》《孝经》《尔雅》《孟子》。儒家的主要经典已包括在内了。这十三部经典在传授过程中曾经产生过多家注释解说,其中大部分失传。保存下来的古注有:《周易》魏王弼、晋韩康伯注,《尚书》汉孔安国注(据考是魏晋时人的伪作,却有较高的水平),《毛诗》汉毛亨传、汉郑玄笺,《周礼》汉郑玄注,《仪礼》汉郑玄注,《礼记》汉郑玄注,《春秋左传》晋杜预注,《春秋公羊传》汉何休注,《春秋穀梁传》晋范宁集解,《论语》魏何晏集解,《孟子》汉赵岐注,《孝经》唐玄宗注,《尔雅》晋郭璞注。其主体部分是汉晋间人注。这些注有的不是汉人的旧注,但也吸收了汉人的旧说。相对于宋元人的注,这一批旧注被称为“古注”。经文古奥,后人理解困难,往往首先求助于这些古注,原因是前人认为这些古注“去古未远”,有较大的可靠性。

随着历史的发展和学术研究的进步,对于经文和古注又逐步产生了更为详尽的疏解,这些对经文和古注的疏解称为“义疏”,在南北朝时期比较发达。到了唐代,孔颖达等奉敕撰定了“五经义疏”,由于是朝廷主持,所以称“五经正义”。这五部书是《周易正义》《尚书正义》《毛诗正义》《礼记正义》《春秋左传正义》。另有唐代贾公彦撰《周礼疏》、《仪礼疏》、徐彦《春秋公羊传疏》、杨士勋《春秋穀梁传疏》。北宋邢昺又奉敕撰定《论语疏》《尔雅疏》《孝经疏》,另有托名孙奭撰的《孟子疏》。总的看来,唐人的疏是总结南北朝至隋的疏而成的,而宋人邢昺的疏又是总结唐人的疏而成的,都有更早的来源和依据。《孟子》原来不在“经书”行列,至北宋末才由王安石推动正式加入经书行列,北宋徽宗时成都的石经加入《孟子》,第一次出现了成套的“十三经”。唐宋人的疏最初的文本形式是经文、古注不全列,只在每条疏文开头冠以起讫语“某某至某某”,如《关雎》首节疏,先说“关关至好逑”,然后再作疏,《关雎》的正文省略。历史上称这种只有疏文的文本为“单疏本”。

大约在魏晋南北朝时期,还有一种解经的方式叫“音义”,主要是为疑难字注音、释义。注音用反切,或直音。这种“音义”大概是受佛经的音义影响发展起来的,对于诵读经典有很大帮助。现存的佛经当中有大量音义,还有人专门汇集为《一切经音义》,如唐代释玄应、释慧琳都有《一切经音义》。儒家经典的音义到隋朝由陆德明撰定为《经典释文》一书,可以说集音义之大成,不仅包括当时确定的儒家经典的音义,还包括《老子》《庄子》两部道家经典的音义。《经典释文》不仅保存了大量汉魏六朝至隋代的注音、释义,还保存了经文、古注在不同文本的异文,有极为重要的学术价值。《尔雅》《孟子》有宋人的“音义”,也值得重视,尤其是孙奭《孟子音义》弥补了音义系统的缺项,到清代受到重视。后人又把“音义”叫作“释文”,是因为大部分经典的音义见于《经典释文》。

总的看来,“十三经”的经文、古注、释文、疏这四大组成部分到北宋都已形成。宋人对于儒家经书又有新的注释,尤其是程朱系统的注释,后来形成了《五经四书》。注释完全是一种新的面貌,这当中借鉴吸收了注疏,但有许多新的见解。《五经四书》的注释为:宋朱熹《周易本义》、宋蔡沈《书集传》、宋朱熹《诗集传》、元陈澔《礼记集说》、宋胡安国《春秋传》、宋朱熹《论语集注》、宋朱熹《孟子集注》、宋朱熹《大学章句》、宋朱熹《中庸章句》。《周易》有的还附上程颐的《周易程传》,与朱子《本义》合为“传义”。南宋以来,到清代,一直非常流行,逐步成为科举考试的标准。南宋以来学习儒学的,大都以朱熹等人注释的《五经四书》为依据,汉唐人的注疏则被称为“古学”。

“单疏本”由于经文、古注不全,阅读不方便,到南宋初年出现了补齐经文、古注的经、注、疏合刻本,就是后来称为“注疏”的文本。刊刻者主要是南宋初年绍兴的“两浙东路茶盐司”。传世的《礼记正义》有当时提举两浙东路茶盐司的福州人黄唐的跋语,十分重要:“六经疏义自京监、蜀本皆省正文及注,又篇章散乱,览者病焉。本司旧刊《易》《书》《周礼》,正经注疏萃见一书,便于披绎,它经独阙。绍熙辛亥仲冬唐备员司庾,遂取《毛诗》《礼记》疏义,如前三经编汇,精加雠正,用锓诸木,庶广前人之所未备。乃若《春秋》一经,顾力未暇,姑以贻同志云。壬子秋八月三山黄唐谨识。”黄唐说得很清楚,合刻是为了阅读方便。这个系统的本子经文是半页八行,字比较大,称“八行本”。现存的宋刻八行本有《周易》《尚书》《周礼》《礼记》《春秋左传》《论语》《孟子》。其中《春秋左传正义》是绍兴府地方刊刻的,不过是同一格式,显然是配套的。《毛诗》八行刻本未见流传,但杨守敬从日本访得室町时代钞本残卷五册,现存台北“故宫博物院”。有了经注疏合刻本以后,北宋时曾经刊刻过的单疏本,南宋仍有重刻本传世。“单疏本”有刻本或钞本传世的有《周易》《尚书》《毛诗》《周礼》《仪礼》《礼记》《公羊》《尔雅》。

二

在南宋福建这一刻书中心,还出现了经文、古注、释文的合刻本,叫“附释文本”或“附释音本”。比较有名的是余仁仲万卷堂刻的《礼记》《左传》《公羊传》《穀梁传》等,还有建安王朋甫刻的附释文本《尚书》孔安国注。南宋刊“纂图互注”本,也属于经注释文合刻本。王朋甫本《尚书序》末有牌记云:“五经书肆屡尝刊行矣,然鱼鲁混殽,鲜有能校之者。今得状元陈公讳应行精加点校,参入音释雕开,于后学深有便矣。士夫详察。建安钱塘王朋甫咨。”这显示了《经典释文》的必要性。更进一步,则出现了经文、古注、释文、疏文合刻的本子。这种合刻本有名的是刘叔刚刻的十行本《附释音毛诗注疏》《附释音春秋左传注疏》等,还有福建魏县尉宅刻的九行本《附释文尚书注疏》。在四川眉山这一刻书中心也出现了《论语注疏》这样的经、注、释文、疏合刻本。

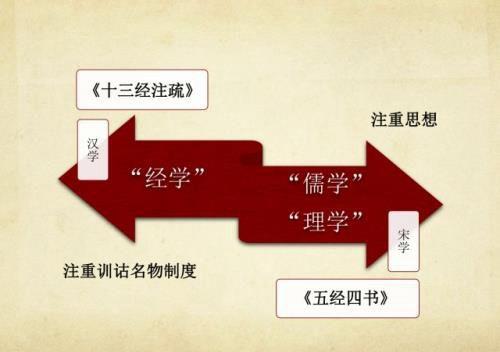

经注疏合刻、经注释文疏合刻,都是为了方便阅读。这一点朱熹在《答应仁仲》一函中论及《仪礼经传通解》时说过:“前贤常患《仪礼》难读,以今观之,只是经不分章,记不随经,而注、疏各为一书,故使读者不能遽晓。今定此本,尽去此诸弊。”(阮元《仪礼注疏校勘记》引用,文稍异。)事实上,把经文、古注、释文、疏合并起来,很像清代以来的“集解”,这种集解古已有之,《论语》何晏注、《史记》裴骃集解、《汉书》颜师古注都是集解性质的。旧注多了,汇起来方便阅读,这是自然容易想到的。值得注意的是,经文、古注、释文、疏文合为一编,恰恰是“古学”的合本,是在宋人新注之外自成体系的注释。后来的学者讲“经学”时往往以《十三经注疏》为依据,而讲“儒学”或“理学”时一般以《五经四书》为依据,表面看来还是这些书,而实际上注释属于两个阵营。清代乾嘉学派代表人物之一阮元说过:“士人读书当从经学始,经学当从注疏始。”他的立场显然属于“古学”一边。而一般士子读经,事实上绝大多数是从《五经四书》始。明白了这个背景才能明白阮元的话是代表一个流派的,而不是当时人都认可的常识。

清代朴学家讲求“古学”,对“十三经”作了更为深入的注释,这些注释最终凝结成一个系统,称“十三经清人新疏”,包括李道平《周易集解纂疏》、孙星衍《尚书今古文注疏》、陈奂《诗毛氏传疏》、马瑞辰《毛诗传笺通释》、孙诒让《周礼正义》、胡培翚《仪礼正义》、刘文淇《春秋左传旧注疏证》、刘宝楠《论语正义》、焦循《孟子正义》、邵晋涵《尔雅正义》、郝懿行《尔雅义疏》、王先谦《诗三家义集疏》等等。有的新疏没有做出来,例如《大戴礼记》。当代经学家刘晓东先生用三十年之力完成了《大戴礼记义疏》,其不平凡的贡献就不可孤立地去看了。这些“新疏”显然是对着旧的《十三经注疏》来的,训释有很大进步,但基本路线却是“古学”的发展,依然是站在《五经四书》朱熹等注解的对面的。因此,就经书的注释来说,仍是两个阵营,我们姑且沿用旧的称呼,叫“汉学”“宋学”。《十三经注疏》基本上是“汉学”的代表。

清代康熙至乾隆年间,朝廷组织学者撰定了《御纂七经》,包括《周易折中》《书经传说汇纂》《诗经传说汇纂》《春秋传说汇纂》《周官义疏》《仪礼义疏》《礼记义疏》。其大体思路是不专主宋学,而是汉宋兼取,希望汉、宋合流。乾隆间曾下令各省重刊,清中叶以后也有各地重刊本,传世量较大,而读者不一定很多。这条汉宋合流的路子,现在看来没有走通。

用现代的眼光看,总体上说,“汉学”较多地注重训诂名物制度,而“宋学”更多地注重思想,在思维模式和兴趣点上有较大差异,不具备“合流”的学术基础,而是属于“互补”的关系。当然,不能“合流”,却并不意味着不可“兼治”。清代“汉学”代表人物吴派惠栋、皖派戴震,都是主张“汉宋兼治”的。

三

既然《十三经注疏》是“古学”的代表,那么整理研究工作就格外重要。其中“整理”工作的重要基础性工作是校勘。

校勘的主要任务当然是确定不同文本之间异文的是非,形成错误较少的文本。唐代颜师古等曾校定“五经”,形成《五经定本》。东汉蔡邕奉朝廷之命刊刻的《熹平石经》,唐代后期刻的《开成石经》(包括经书十二种),都是同等性质的“定本”。为了确定经典的用字,唐代还编成《五经文字》《九经字样》。郑玄在注解《仪礼》时,曾特别注明今文本、古文本有的字不同,留下了宝贵的历史资料。五代后蜀曾在成都刻石经,到北宋才刻完,称《蜀石经》,南宋初年晁公武在四川做官,曾用国子监本校蜀石经,发现文字有不同,如《论语》“举一隅而以三隅反”,蜀石经作“举一隅而示之,而以三隅反”等等。有些是非,一时也不能确定,他就写了《石经考异》,刻在石碑上,立在蜀石经旁,可惜失传了。历史上对儒家经书和古注的校勘工作一直持续不断,取得了丰硕成果。清代初年张尔岐用《开成石经》本《仪礼》校勘当时通行的明万历北京国子监刻《十三经注疏》中的《仪礼注疏》,发现了不少脱文、误字,写成《仪礼监本正误》。他还发现《开成石经》也有错误,写成《仪礼石本误字》。这对顾炎武启发很大。顾炎武还抄写一部带到山西。顾炎武到了西安,看到《开成石经》,于是根据拓本校勘万历北监本《十三经注疏》,写成《九经误字》一卷,比张尔岐校勘的范围更大。他在《日知录》中批评北监本“脱误尤甚”,举出《仪礼》五条脱文例子,其中一处脱“壻授绥。姆辞曰:未教,不足与为礼也”十四个字。顾炎武认为这五条经文可以根据唐石经补上,但是这五条经文的注疏遂不可补,于是他慨叹“秦火未亡,亡于监刻”。

清代对《十三经注疏》进行全面校勘的有乾隆初年武英殿刻《十三经注疏》附《考证》。这部《十三经注疏》刊印精美,第一次配齐了“十三经”的经文、古注、释文、疏文四大项内容。每卷之后附有“考证”,也就是校勘记,讨论了一些文字异同是非问题。乾隆中后期修《四库全书》,其中的《十三经注疏》用武英殿本誊录,但又根据旧本作了校勘,进一步增补了“考证”,从而比殿本又有所进步。嘉庆年间阮元在江西作巡抚,根据元刻明修本《十三经注疏》重新刻了一套《十三经注疏》,每卷附有更详细的《校勘记》,历史上称“南昌府学本”、“南昌本”或“阮元本”。这个版本由于不少著名学者先后参加了校勘工作,因而受到广泛重视。正如光绪十三年俞樾为点石斋石印本阮刻《十三经注疏》所作的序指出的:“阮文达之为《校勘记》,罗列诸家异同,使人读一本如遍读各本。”直到现在,“阮元本”都是权威版本,是学者最常用的版本,阮本各种形式的重印本难以统计。

但是,阮元本并不完善,例如人们比较看重的他的《校勘记》就存在一些缺点。前面说的《日知录》批评万历北监本《仪礼》脱文的话,被《四库全书总目》中《仪礼注疏》的提要直接引用,阮元把这一篇《仪礼注疏提要》刻在南昌本卷首,这样世人都知道北监本《仪礼》不精不善了。直到现在学术界仍然这样说:“有的确实未经很好校勘,如北监本的《十三经注疏》《二十一史》之类。”(黄永年《古籍版本学》)可是在阮元《仪礼注疏校勘记》正文中,却没有指出北监本《仪礼注疏》的那五段脱文,而是仅仅指出明末毛晋汲古阁本脱去那五段文字。汲古阁本比北监本晚,并且是从北监本来的,那么汲古阁本的脱文当然是从北监本来的,单单指出“毛本脱”是不得其根源的。我们进一步校勘北监本之前的明嘉靖李元阳刻《十三经注疏》中的《仪礼注疏》,发现也同样脱那五段文字,比李元阳本更早的明嘉靖间陈凤梧刻本《仪礼注疏》也同样没有这五段文字。因此,阮元校勘记固然不到位,顾炎武批评北监本也同样没有得到脱误的根源。进一步查对清代汪士钟影刻宋本《仪礼疏》单疏本,我们发现其中没有这五段经文的疏,就是说唐代贾公彦并没有为这五段经文作疏。顾炎武认为失去这五段经文及注疏,是北监本的责任,因而慨叹“秦火未亡,亡于监刻”,同样也没弄清脱误的根由。因为这五段经文当初贾公彦没有作疏,因此也谈不上“亡”。我们上面说过,“单疏本”没有经文、古注。南宋初在单疏本基础上补足了经文、古注。很可能明中期陈凤梧合刻《仪礼》经文、古注、疏文时,因为这五段经文没有疏,导致添足经文时漏添了。如果我们不把各个版本对校过,这些问题就弄不清楚,就会得出错误结论。从这个例子我们可以发现,校勘的任务除了发现并改正错误之外,还有两个功能:一是评判版本优劣,二是梳理版本源流。

上面说的陈凤梧本、李元阳本、北监本,都是阮元见过并且校过的,却没有把脱文情况反映在《校勘记》中。还有单疏本,阮元也用了,对于这些疏文根本不存在的事实,阮元也没有在《校勘记》中说明。这都是“漏校”。这样做的结果是误导读者认为毛本极劣。其实顾炎武也误导了读者,使读者认为北监本极劣。这都不是确切的答案。除了“漏校”之外,还有些古本阮元当时没见到,例如《周易正义》单疏本,《周易注疏》八行本,《尚书注疏》单疏本、八行本、宋魏县尉宅本、蒙古平水本,《礼记正义》八行本,《论语注疏》蜀刻十卷本,《孟子注疏解经》八行本等,从而限制了校勘质量。这是古本。离阮元时代较近的乾隆武英殿本,阮元可能不太重视,没有校勘,因而没有很好地汲取其长处。例如《周礼注疏》卷二十八《夏官·司马》“凡制军万有二千五百”一节下疏文“掌其戒令赏罚”下,阮元本有小字注:“原本实缺七格。”这七个字南宋八行本、清乾隆武英殿本作“则是于军因为师”。阮元根据的底本没有这七个字,他也添不上,但是武英殿本已经根据《州长》注推测出来,并且补上了。殿本补的这七个字和南宋八行本吻合,而且被后来的孙诒让《周礼正义》采纳(参日本加藤虎之亮《周礼经注疏音义校勘记》),十分可贵。阮元没有见过南宋八行本,是客观困难,但是武英殿本近在咫尺,却没有一校,导致这七个字无法校补,而仅仅注出原本“缺七格”,这不能不说是一个失误。直到今天,乾隆武英殿刻本也很少引起古籍整理工作者的重视。鉴于这些原因,《十三经注疏》的校勘工作还有进一步完善的必要。这是规划《十三经注疏汇校》的学术理由。

阮元的《校勘记》先有单刻本,后来附在他刻的南昌本《十三经注疏》每卷之后,才成为通行本。乾隆武英殿本的“考证”也附在殿本《十三经注疏》之后。我们的《汇校》也同样要附在《十三经注疏》的正文之后,才方便做汇校工作,方便读者使用。那么,哪个版本适合作我们的底本呢?

适合作底本的版本应当具备以下条件:一、十三种书俱全。二、经、注、释文、疏俱全。三、错字少。四、版印清晰。历史上具备这四个条件的版本并不多。南宋刊单疏本、八行本、十行本传于今天的都只有几种。元刊明修十行本缺少《仪礼注疏》,并且一半书版为明朝补刻,补刻的部分错字较多,并且有的书页有墨块缺字,印刷也多有漫漶。嘉靖李元阳本来自元刊明修本,缺字大都没补上,印本不佳。这些都不适合作底本。北监本补上了部分缺字,十三部书俱全,文字规范,错字也比以往的版本少,印本整齐清晰,是一个比较完善的官版。比北监本晚的汲古阁本因为校勘不精,受到学术界批评,所以也不适合作底本。乾隆武英殿本是在北监本基础上校刻的,改正了一些错误,增加了“考证”,补足了“音义”(主要是《论语》《孟子》《孝经》《尔雅》四种),《周易注疏》的《释文》也散入了正文,事实上是历史上第一次形成经、注、疏、释文俱全的本子,并且也是第一次为全部经、注、疏、释文加了句读(用小圈加了断句标点)。殿本的断句基本准确,偶有失误,往往只是疏忽所致,容易发现。这个本子刻印精良,也适合影印。从这些优势看,殿本很适合作底本。遗憾的是,殿本校刊时,对原书作了编辑工作。比如把解释篇名(如《尧典》)的疏文移到各经卷首,再比如合并了大量注文的疏,同时删去了大部分疏文前头带有提示性的起讫语“某某至某某正义曰”。有的地方因为删去起讫语,造成疏文眉目段落不清,因而乾隆殿本的整理者又重新增加了某些提示语(基本格式是“某某某某者”),从而在一定程度上改变了《十三经注疏》的面貌,这在校勘学上是不提倡的。其后的《四库全书》本、《四库全书荟要》本完全沿用了这一格式。这样,殿本作为底本就不合适了。剩下的只有北监本、阮元本。阮元本十分常见,并且每卷附有“校勘记”,我们如用作底本,就不能删去阮氏“校勘记”,否则不是完整的阮本。如果保留阮氏校勘记,那么要把“汇校”附在阮氏校勘记之后,大有叠床架屋之病。况且,我们的“汇校”本来是针对阮元的校记不完善而来的,“汇校”中发现的一些问题往往是针对阮元的,如此就难以避免“同室操戈”的麻烦。所以阮本作底本也有不方便之处。不得已,只有选用万历北监本作底本了。

万历北监本的长处是规规矩矩,经、注、释文、疏的排列格式沿用了南宋福建十行本的旧式,与元刊明修本、李元阳本、汲古阁本、阮元本一致,容易相互比对。再就是北监本十三部书完整,比在它之前的元刊明修十行本、李元阳本,用字更加规范,讹误有所减少;比它之后的汲古阁本,误字也要少,因而选作底本具备基本条件。

当然北监本也有不完美处,那就是《论语》《孟子》《孝经》无音义,《尔雅》用的不是陆德明《释文》,而是宋人的《尔雅音》,《周易注疏》的《释文》没散入正文,而是独立附于《注疏》之后。这种格式元刊明修本、李元阳本、汲古阁本、阮元本也都如此。补救的方法是,影印北监本时,把陆德明的《论语》《孝经》《尔雅》音义以及孙奭的《孟子音义》整体附在各经之后。这是不得已的办法。殿本的句读是重要的学术成果,我们决定在影印北监本时,把殿本的句读移到北监本上,供读者参考,同时也避免我们作校勘记时摘句破句(这种情况在山井鼎《考文》、浦镗《正字》中都有发生)。至于殿本句读偶有脱漏(应加而没加)、错误,我们不予改正,以示谨慎,并取信于人。如果我们作了改订,一是不能尽改,二是不能避免新错误,三是改的地方不能处处都加说明,如此反不如保持原貌。

我们的《汇校》的基本面貌大体明白了:《十三经注疏》正文全部影印明万历北京国子监刻本(未经崇祯、康熙修版),外加乾隆殿本的句读。每卷影印的监本之后,附有排印的《汇校》。《汇校》除列出各本异文之外,还要把前人的校勘成果,例如张尔岐《仪礼监本正误》、顾炎武《九经误字》、山井鼎《考文》、殿本《考证》、浦镗《正字》、《四库全书考证》、岳本《考证》、卢文弨《拾补》、阮元《校勘记》(包括二本:甲文选楼本、乙南昌府学本)、孙诒让《十三经注疏校记》等,摘附各条之下,供读者参考。

前面说过,《十三经注疏》包括经文、古注、释文、疏文四大项内容。前人在校勘方面的成果主要集中在经文、古注、释文方面,而在疏的校勘方面则相对薄弱。由于校勘工作规模很大,初步统计,《十三经注疏》李元阳本、武英殿本都在一万一千页以上。而历史上《十三经注疏》(早期还不到“十三经”)的版本至少有南宋刻单疏本、南宋刻八行本、南宋刻十行本、元刻明修十行本、明嘉靖李元阳福建刻本、明万历北京国子监刻本、明崇祯毛晋汲古阁刻本、清乾隆武英殿刻本、清乾隆《四库全书》本、清嘉庆阮元刻本等十个系统。此外还有单刻的本子。约略计之,总共不下十万页。全部只校一遍事实上校不干净,还必须二校、三校。校三遍,就是三十万页。再加上唐石经(无注)本、宋元时期的经注本、经注释文本等版本系统,工作量进一步加大。这一工作的艰巨性是可想而知的。

先秦两汉出土简帛、汉魏石经残片、敦煌西陲写卷,探源考异之所必资,号称专门,硕果累累,今于唐人写本仅取单疏,石经仅取开成、后蜀二种,其余请参考诸家成果。

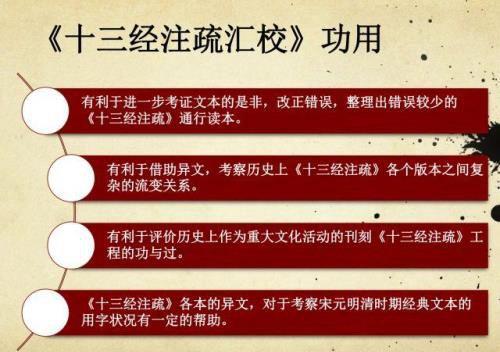

《十三经注疏汇校》具有以下功用:一、有利于进一步考证文本的是非,改正错误,整理出错误较少的《十三经注疏》通行读本。二、有利于借助异文,考察历史上《十三经注疏》各个版本之间复杂的流变关系。三、有利于评价历史上作为重大文化活动的刊刻《十三经注疏》工程的功与过。实际情况是:即使评价不高的汲古阁本,也往往有胜于他本处(我们发现《尚书注疏》毛本与十行本、李元阳本、北监本不同的文字,有时与宋魏县尉宅本同)。这些先贤的努力和贡献,哪怕是一字一句,也不应当埋没。而不通过仔细全面的校勘,这些学术问题是不可能给出答案的,因为北监本、汲古阁本等都没有交代更多的校勘细节。四、《十三经注疏》各本的异文,有不少是异体字、俗体字、讹体字、避讳字,这些异文也许在经学家看来无助于经义的考证和理解,但对于考察宋元明清时期经典文本的用字状况却有一定的帮助。因此,《汇校》不仅对经学、经学史研究有直接帮助,而且在版本学、校勘学、文字学、出版史等方面也有不可低估的学术价值。

免责声明:本站部份内容由优秀作者和原创用户编辑投稿,本站仅提供存储服务,不拥有所有权,不承担法律责任。若涉嫌侵权/违法的,请反馈,一经查实立刻删除内容。本文内容由快快网络小苹创作整理编辑!